――建築家・篠原一男氏。住宅を中心に多くの名建築の設計を手掛け、「白の家」「東京工業大学百年記念館」などが代表作として知られる。戦後、勃興したメタボリズム=社会の変化や人口の成長に合わせて有機的に成長する都市や建築を提案した建築運動以降の、磯崎 新氏と並ぶ国内建築界のリーダーとして認識された存在でもあった。そんな篠原氏に詩人・谷川俊太郎氏が初めて自邸の設計を依頼したのが、1959年竣工の「谷川さんの家(東京)」。これについて谷川氏はあるインタビューで「東京の家では篠原さんに負けたわけです。生活者として彼の美意識に」そして「だから北軽井沢でもう一回勝負してみようという気持ち」だったと語っている。篠原氏は、この北軽井沢の二度目のオーダーに対し、設計の手掛かりとして、言葉を求め、谷川氏は一片の詩で応えた。詩そのものは公開されていないが、その断片的な内容は当時の篠原氏のメモから窺い知ることができる。

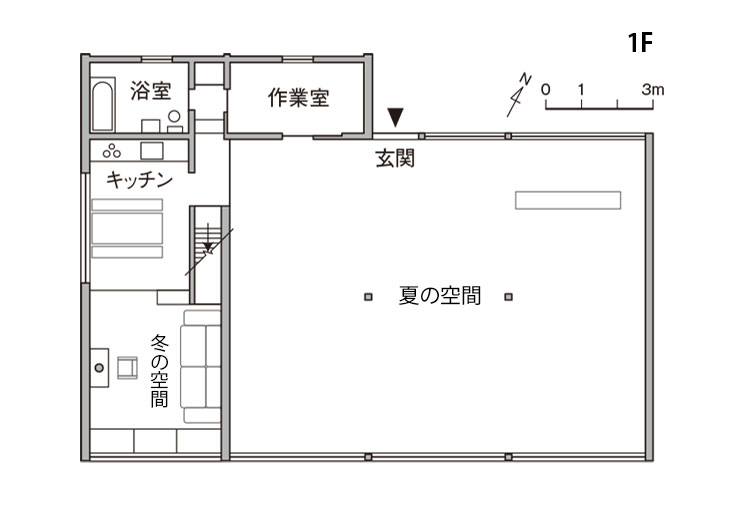

〈冬の家又は開拓者の小屋(住宅)〉〈夏の空間又は汎神論者の教会(住宅でなくてもよい)〉……〈夕立と雪〉

ふたつの才能が共振した結果、1974年に竣工したこの「谷川さんの住宅」は、やがて名建築として国内外で広く知られる存在となり、現在は“Tanikawa House”として、この連載の主役の一人である遠山正道さんの所有するひとつのアート作品としても認識されている。

「谷川さんの住宅」とは「作品」であり「芸術」であり、そして住宅である

鈴木:今回は、北軽井沢の名建築「谷川さんの住宅」にお邪魔しています。現在の所有者である遠山さんとともに、この建築を手掛けた篠原一男氏のいわば孫弟子に当たる塚本由晴さんを迎え、お話をうかがいます。私も、何度かこちらにはうかがっていますから、今日を非常に楽しみにしていました。塚本さんは東京工業大学・坂本一成研究室のご出身で、坂本先生が師事されていたのが篠原先生だった。そういうご関係ですね。

塚本:そうですね。私が東京工業大学の大学三年生だったときに、篠原先生は退官間際で「設計製図」の授業を受け持たれていて、私たちの学年が最終講義になりました。その後大学院では弟子筋の坂本一成研究室に進んだので、何度となくお目にかかることになりました。私のパリ留学時に展覧会のお手伝いをしたり、日本に帰ってきたのちも、時々アトリエに呼んでいただいたり。

鈴木:ちなみに、こちらにいらしたことは?

塚本:今回で実は三度目です。一回目は在学中、学生間で「北軽井沢は、相当凄いらしい」という話になりまして。所在もわからないなか、熱意に任せて探し出しました。アポイントもないから、外から眺めて、ひたすら「おーすごい」というまででしたが。二度目は、ちゃんと屋内も拝見して。いつかまた訪れたいと思っていたら、今回の取材のお話をいただきました。

遠山:学生のときの塚本さんみたいな方、今もときどきいらっしゃいますよ(笑)。外国からわざわざ、という方々も。

塚本:遠山さんは、どういった経緯でこちらを所有されることになったんですか。

遠山:もともと「谷川さんの軽井沢の家」のことは、私も随分前からその存在を知ってはいたんです。谷川さんが篠原氏に一片の詩を渡してできた凄い建築らしいと。そもそも、篠原建築は住宅が多くて内見できる作品がほとんどない。また仮工事や竣工時の撮影も、写真家を指定するような方だから、とにかく情報も少ない。でもこの家のことはずっと気にはなっていました。

塚本:気になりますよね。わかります。学生のときに遮二無二この地にたどり着いた私がそうでした。

遠山:あるとき「ヒロミヨシイギャラリー」のオーナーである吉井仁実さんと食事をしながら、気楽に話に出したんです。いつかどこかで見た、銀色の大きな屋根が地面に斜めに切れ込んでいる写真を頭に思い浮かべながら「あの家ヤバいですよね」なんて軽口を叩いていた。そうしたら吉井さんが「実はウチが持っているんです」と。「えぇ!?」と驚いていたら、続けて「欲しいですか?」と。

塚本:あはははは。確かにヤバい家なんですよね。

遠山:考えてみると、吉井さんのお父さまは銀座の吉井画廊の吉井長三さんで、小淵沢の清春芸術村を1981年に拓かれて、そこは谷口吉生氏、安藤忠雄氏、藤森照信氏らの名建築を集めた地として国内外に知られる存在です。だから、近郊の北軽井沢を飛び地と捉えながら、篠原建築を所有してもなんら不思議はない。そんなことをぐるぐると考えながら、私が呆気にとられているのを見て、「欲しいですか?」という流れになりまして。もともと別荘やセカンドハウスを持とうという発想すらなかったんです。でも「欲しいか」と問われると、ポジティブな意味でびっくりしちゃって。悩みましたが、やはり良いものは欲しいという思いに抗えず。2019年に個人の名義で取得しました。

鈴木:この話、何回聞いても本当に面白い。奇縁とはこのこと。ちなみに谷川さんはあるところで「家を建ててもらったというより、でっかい彫刻を買ったみたいな感じ」と語っています。遠山さんは所有してみて、どういう感覚を覚えていますか。

遠山:谷川さんは結局4年くらいしか所有していなくて、吉井長三さんが引き継いで、「彫刻」と呼んで、それこそアート作品のように所有されていたそうです。どなたも泊まったことがないそうで、お風呂なども使われたことがないらしい。そういうこともあって、私も、彫刻あるいはでっかい「作品」を買ったという感覚で最初はいました。

塚本:そういう経緯もあってでしょうね、水回りも含めて、どの部分も非常に状態がよい。

当初は「作品」として愛でる対象。助言を得て、住まいとして「慣らしていく」試みを開始

――建築家・篠原一男氏は、「住宅は芸術である」「建築は作家」といった概念を発した先駆として、国内外で知られている。そういった思想も汲んでか、遠山さん以前の所有者である谷川さん、吉井さんともに、この家を「作品」と呼んではばからなかった。しかし、遠山さんは周囲の知己の声を得ながら、少しずつこの家の存在理由、そして現・所有者としての使い道について、新たに考えるようになったと話す。

遠山:当初「谷川ハウス」は、先の所有者たちの考えにも則りながら、あくまでも愛でる対象として捉えていました。隣地も取得できたので、そちらに住居棟、ゲストハウスとして使える小屋を建てようかなと。それで、よく知っている建築家の長谷川豪さんに相談してみました。

塚本:私の研究室出身です。

遠山:そうそう。篠原先生の“ひ孫弟子”に当たる彼なら、軽井沢の物件も手掛けているし、良い相談相手になると考えたんです。でも、隣地に住宅を建てるアイデアについては「そんな破廉恥な」と猛烈なダメ出しをいただいてしまいました。

鈴木:建築家の性として、やはりオリジナルを尊重すべきという意志が働くのかな。

塚本:長谷川さんがそう言うのは、理解できますね。

遠山:その後、やはり建築家の石上純也さんがこちらに来ることがありまして。ひと通り案内して、感想を聞いたんです。そうしたら「半分は素晴らしい。でも、半分は残念……」だと。やはりあくまでも住宅であって、ただ『作品』として管理下にあるのは建築として残念だと。

塚本:篠原先生は、あくまでも住宅として設計されている。「住宅は芸術である」「住宅は美しくなければならない」と謳った篠原先生ですから。

遠山:長谷川さんも、石上さんも言うわけです。「遠山さんがここで過ごして、ここで寝て、人を招けばいい」と。そういうわけで、3年前からですよ。最初は、寝袋と江戸時代の飯茶碗ひとつだけで来て。

鈴木:その試みがいま、遠山さんのYouTubeチャンネル「新種の老人」で公開中なわけですね。

[embed]https://youtu.be/p90l-Mgwnbk[/embed]

遠山:でも泊まってみたら、周りは何もないし、隣家というものもないから、正直なところ夜はそれなりに怖くて。

塚本:あはははは。この立地は、鬱蒼とした森そのものだから、確かに怖いでしょうね。

遠山:今に至るまで、たいていはひとりでやって来て、照明も小さなものしか点けずに、音楽もかけません。本来はセカンドハウスって、リラックスするために訪れる場所なんでしょうけど。私の場合は、北軽井沢へ緊張しに来ているんだなと気づきまして。

鈴木:ふだん暮らしている代官山では、あり得ない環境でしょう。だからこそ、得難い時間なんですね。

遠山:最初は、茶碗一個と寝袋だったけど。去年ようやくソファを入れて。そしたら「背もたれ、幸せだな」とか。

鈴木:あはははは。

遠山:今年に入ったら、いよいよ寒いからカーテンを入れて、さらにちょっとほっとできるようになって。そうやって、ここまで騙し騙し過ごしてきました。

鈴木:初めのうちは、リビングのフロアにテントを張って、その中で寝袋で過ごしていたなんて話もありましたね。

遠山:自然の中でひどく無防備な気がして。ひとりぼっちの怖さ、みたいなものがやはりありました。家そのものの使い方や、本質的な存在意義についてきちんと向かい合えるようになったのは、本当に最近のこと。それでもまだ、「冬の家」の一階のリビングしか使ってないんですよ。

“ジェントルマン”篠原一男が目指したもの。それは日本の伝統的建築様式からの近代と西洋へのアプローチ

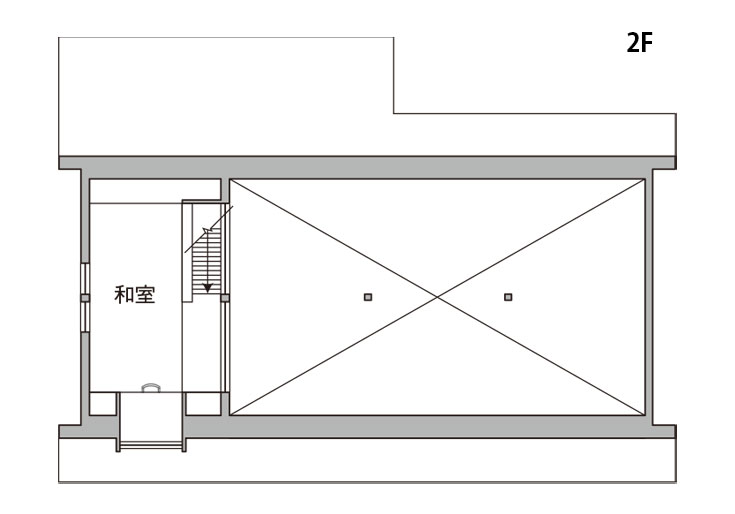

――「谷川さんの住宅」は、その3/4を「夏の空間」と呼ばれる土間状の空間が占める。残りの1/4が、水回りも含めた生活機能を詰め込まれた二階建ての「冬の家」。遠山さんが「騙し騙し過ごして」きた場所は、この「冬の家」の一階部分。まだ二階は「手つかず」だと話す。

鈴木:こういった家を作った篠原一男という人は、実際はどういった方だったのでしょう。

塚本:御本人の人となりは、一言でいえばまさにジェントルマン。姿勢正しく、多くは語らない。しかし、鋭い言葉をポツポツと放たれる。お会いするときはいつも緊張していました。

遠山:著書などを拝見すると、使われている言語がちょっと難しい印象もありますが。

塚本:たしかに抽象概念を駆使される方ではありましたが、定義は明快でした。ずいぶん時間が経っていますが、最近になって「ああ、そういうことだったか!」と、膝を打つことが多いです。

鈴木:一方で、「住宅は芸術である」「住宅は美しくなければならない」といったフレーズは非常に印象的に響きます。

塚本:世界的にみて、それらを明言した建築家は、篠原先生が最初だったと思いますよ。

遠山:この「谷川さんの住宅」は、篠原氏の中ではどういった位置づけだったんでしょう。

塚本:先生の場合は、日本の伝統的な建築様式について抽象化を行いながら、近代との交感をはかったわけです。1954年から2006年に没するまで、第一、第二、第三、第四と様式を変えていくんですけど。1974年竣工のこの家は、第三の様式の端緒となったものです。コンクリートを用いたキューブから、幾何学を用いて異なるシステムを衝突させる時代に入ります。

鈴木:「谷川さんの住宅」にもずいぶんと、日本建築の伝統様式への葛藤が見える気がします。

塚本:この住居には、廻り縁(天井と壁の境目に取り付ける部材)や幅木(壁と床の境目に取り付ける部材)といった部位の接合部を上から隠すおさまりを外していった、篠原先生らしさを見ることができます。吉村順三氏なんかはそういったおさまりをけっして外さなかった。でも、篠原先生は抽象的なものへの志向があったから、より即物的に外していくことを考えたわけです……。

遠山:デザイン的には、日本の伝統的な工法から逃れたいけれど、機能を理解するからこそ悩むわけですよね。

鈴木:そういえば、ある建築家の方が、ここの家の幅木の省略されたスタイルを見て、ちょっと驚いていました。

塚本:第一の様式の時代から、日本の伝統と対峙する「私の伝統」を探求されたんですが、設計は非常に慎重に行われていて。たとえば天井と壁のとりあい、つまり一般的に廻り縁を入れるところで、それを外して同じ色やテクスチャーで連続させたいなどと考えるときには、やはり目違いや、汚損を避けるためのおさまりを省略することの是非について相当悩まれたと聞いています。こちらの幅木も最低限に留めている。

遠山:「夏の空間」なんて、まさに日本建築の伝統の抽象化そのもの。

塚本:日本建築の土間の系譜なのですが、自然の斜面は6度の傾斜に、屋根は仕上げによる慣習的な勾配を避けて、45度傾いた2つの面の直角の結合に抽象化されています。地形と幾何学の唐突な出合いが「夏の空間」になっている。

鈴木:異形にして、美しい光景ですよね。南仏エクス・アン・プロヴァンスのセザンヌのアトリエで見たのと同じ脚立が、あそこに見事に屹立しているのを目の当たりにして、不思議な気持ちになりました。

遠山:篠原氏の建築はストイックな印象。現在では、建築家とはクライアントの意向を相当考慮する存在に見えます。でも、篠原氏と谷川さんとの関係や、この家を見る限りは、それとはだいぶ異なるように感じます。建築家に強い何かがあり、そこにクライアントの注文を嵌めていくのが、建築の本来のあり方なのかもしれませんが。

塚本:篠原先生とお話しする機会には、やはり非常に緊張しました。退官後も、時折学校にいらっしゃることがあって、そうすると我々に声がかかるんですよ。ご自身で設計され、1989年に竣工した百年記念館を訪ねていくと、姿勢正しい先生のシルエットが見えてくるわけです。自由が丘の居酒屋に卒業生を集めて、「ひとり1,000円未満」のしばりで三時間議論したことも何度かありました(笑)。

鈴木:会のたのしさがよく伝わってくるエピソードですね。

塚本:ご自身が若い頃、「最小限住宅」で知られた池辺 陽氏、増澤 洵氏といった面々と、同じように新宿の喫茶店や居酒屋で粘ったらしいんです。それが良い思い出だったらしく、同じようにやりなさいと。

遠山:なるほどー。

塚本:実際、緊張に満ちたたのしい時間でした。基本的に私たち学生側が喋らなくてはいけないんですけど、先生は「そうじゃない」とダメ出しをすることはなく、話が煮詰まってくると「話を変えなさい」とおっしゃられた。大学の教員というのは、思いついたことをまず少し話してみて、その後は学生の反応を見るんですよ。地盤調査でいうところのサウンディングを行う感覚。で、いい音が返ってくればこれはよしとなるけど、あんまりいい音が返ってこないときにはまだなにか足りないのだろうとわかる。

遠山:その感覚、とてもよくわかります。この「谷川さんの住宅」の使い方について、皆さんに意見を傾けてくるなかで、まさにいろいろな反応を聞いてきましたから。

篠原建築のような「住宅遺産」との向き合い方。それは単に「所有する」でなく「預かる」という感覚

――「谷川さんの住宅」はいま、遠山さんが運営するThe Chain Museumの所有するアート作品〈Tanikawa House〉でもある。この家のことを知る皆がイメージし、また期待される将来像とは。三人がそれぞれの立場からその未来像を思い思いに語る。

鈴木:遠山さんは2019年の所有からコロナ禍も経て、5年目を迎えるわけですが、今後はこの家で過ごす時間をどのようにイメージされていますか。

遠山:まず、ひとりの住み手としては、「冬の家」の二階をいよいよちゃんと使い始めようかなと思っています。畳敷でデスクも据えられた素敵な空間。たぶん、谷川さんもここで創作をなさったんじゃないでしょうか。本来は寝室として設計されているのですが、まだここでは寝たことがありません。これから機能性も足して、ちゃんと使っていこうと思っています。

塚本:「夏の空間」はどうですか。今までになにか活用されたことはありますか。

遠山:2019年に所有を決めてほどなく、谷川さんと息子さんでピアニストの賢作氏をゲストに招いて、ライブとトークショーを行ったことがありました。コロナ禍もようやく落ち着いたので、やはりコンサートなど音楽や舞台芸術を旨とした使用を考えているところです。

塚本:この「谷川さんの住宅」とはちょっと違う性格の建築ですが、京都の町家の場合は、「所有している」ではなく「預かる」と言って人から人へ渡されてきたそうです。町家は土地のもの、という感覚が、ある時代まではあったんですよね。この家もそういった概念の対象として考えてよいものかもしれませんね。

遠山:「預かる」。その感覚は、とても共感できるところがありますね。

塚本:預かって、そして次の世代に伝えていく。そういう感覚ですよね。

遠山:そもそも、ここは谷川さんの父・徹三氏が法政大学の学長だった時代に、文化的活動を旨とする別荘地として拓かれた土地。谷川さんも、ぜひ積極的に活用してほしいと言ってくださってます。この秋には、アーティスト・イン・レジデンスなども行う予定でいます。

塚本:この北軽井沢は、豊かな自然林も魅力の場所。自然との付き合い方もよいテーマとなると思います。今、千葉の鴨川で里山再生プロジェクトに取り組んでいるんですが、陽当りによってグラデーションを描く植生コロニーに従った庭の造作や、雑木と斜面を利用したタイニーハウスの建築なんかが楽しくてしょうがない。

遠山:確かに、これだけの自然を相手にしていると、作業とそれに伴う道具もどんどん増えてくるんですよね。四季ごとにいろんなものが生えてきて、また枯れて、の連続ですから。

塚本:都市に暮らすということは、そういった作業や道具からの解放も意味するんですが、人間本来の生存のためのあり方を思えば、まったくそういった環境から離れてしまうのは危険だし、勿体ない気がします。実際、この家にはそういった作業が必要だから立派な作業小屋がちゃんとありますもんね。

遠山:小屋といえば、この家を取得後、鬱蒼とシダが生える敷地を払ってみたら、納屋のような造りのあばら屋が出てきたんです。そこを直してみたら、なんともいい感じの書斎になりまして。さらに、縁側を伸ばして露天風呂を作ったら、これが最高で。

塚本:あぁ。確かにいい感じですね。

遠山:さらに、薪風呂なので屋根を付けたら、サウナのようになるかなと……建築のオリジナルには配慮はしつつ。

塚本:そうですね……。母屋の銀屋根の素材や傾斜に合わせた、同様の屋根を付けるサウナ小屋にされたらいいのではないですか。

遠山:そのアイデア、いいですね。いただきます(笑)。

鈴木:楽しみは尽きませんね。季節のよいときに、私もまた伺って、「冬の家」の二階や、徹三氏が書斎として使われたという離れも巡りながら、彼らの書きものや創作に頭を巡らせてみたいと思います。

profile

1965年、神奈川生まれ。1987年、東京工業大学工学部建築学科卒業、同大大学院(坂本一成研究室)に進学。パリ建築大学ベルビル校(U.P. 8)へ留学。1990年、大学院修士課程修了。1992年、貝島桃代氏とアトリエ・ワンを設立。ハーバード大学、UCLA、コーネル大学、ライス大学、コロンビア大学、TUデルフト、デンマーク王立美術アカデミーなどで客員教授を歴任。2015年より東京工業大学教授。建築、公共空間、家具の設計、フィールドサーベイ、教育、美術展への出展、展覧会キュレーション、執筆など幅広い活動を展開。ふるまい学を提唱して、建築デザインのエコロジカルな転回を推進し、建築を産業の側から人々や地域に引き戻そうとしている。2022年Wolf Award 受賞。近年の作品に、ハハ・ハウス、尾道駅、恋する豚研究所、みやしたこうえん、BMW Guggenheim Lab、Canal Swimmer's Club、Search Library in Muharraqなどがある。主な著書に『メイド・イン・トーキョー』(鹿島出版会)『ペットアーキテクチャー・ガイドブック』(ワールドフォトプレス)『図解アトリエ・ワン』(TOTO出版)、『Behaviorology』(Rizzoli New York)、『Window Scape』(フィルムアート社)、『コモナリティーズ ふるまいの生産』(LIXIL出版)など。

profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。

▶︎http://www.smiles.co.jp/

▶︎https://t-c-m.art/

profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。1982年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。

▶︎https://twitter.com/fukuhen