アートをコレクトするのではなく、レンタルする

遠山:ようこそ麻布の我が家(仮)へ。今回芳雄さんには、私がレンタルしたアート作品を見てもらいたくて来ていただきました。

注)今回はR100 TOKYOの一室を遠山邸(仮)と見立て、トークをお届けします。

鈴木:遠山さんが買ったわけじゃなくて、レンタルした作品が家に飾られているんですか?

遠山:そうなんです。これからの時代、アートはコレクションするのではなくレンタルする時代が来ると思うんです。もちろん買ってコレクションするというのも重要だし面白いと思うんですが、誰でもそう簡単にできることじゃない。ほしい作品があっても高くて買えないとか、買ったあとにそれをどう保管するのかとか、けっこういろいろな問題があります。

鈴木:確かにそうですね。大型作品などは買ってもなかなか飾れなかったり、買っても展示する場所がなくてずっと保管されたままになったりと、日の目を見ることがないこともあり、それはもったいないなと思うことがあります。

遠山:そう、だからお借りして年に一、二度ぐらいアートを衣替えしていくっていうのも非常に楽しいなと思って、今回そのサービスをお願いしたんです。

鈴木:それはどういったサービスなんですか? どこかがコレクションしている作品を借りるってこと?

遠山:R100 TOKYOとThe Chain Museumが共同ではじめたサービス「Art Experience」を利用してみました。

鈴木:そこがコレクションする作品を自分で選んでレンタルするの?

遠山:自分で選ぶんじゃなくて、プロの視点でキュレーションしてもらう。もちろんこんな感じがいいっていうイメージは一緒に考えて、借りる側の意見も伝えるんですが、最終的には選んでもらって何が来るかっていう楽しみを得ることができました。

鈴木:自分がまったく知らないアーティストの作品とかもやってくるってことですよね。

遠山:そうそう。コレクションするのも自分で新しいアーティストを探したり、出会いにいくけど、どうしても好みのものに偏ったりするじゃないですか。でもこのサービスは未知の作品やアーティストとも出会えたりするわけなんです。

鈴木:新しい出会いが生まれて、発見が生まれるってことですね。

遠山:そうなんです。今回は今を生きる現代美術のアーティストの作品が家にやってきました。現代美術っていうのは、アーティストが自分と同じ時代に生きているわけだから、アーティストとつながりができて仲良くなることがありますよね。もちろんで会いにいかなければいけないけど、それをできるのが現代美術の一つの醍醐味だと私は思ってるんですよね。

鈴木:さらにレンタルすることで、ただ新しいアート作品を楽しんで知るだけじゃなくて、それをつくった今まで知らなかったアーティストとの出会いも新たに生まれる可能性がありますよね。

遠山:そう。だから今回、実はアーティストをお二人お招きしてるんです。実際にアーティストから作品についてお話しいただけるって、めちゃくちゃ貴重なことじゃないですか。しかも自分の家でなんて、憧れの生活だなと思います。

鈴木:生の声が聞けるって貴重ですよね。そんな経験をも得られるっていうのは素晴らしいと思います。いろんなお話をうかがえれば嬉しいですね。

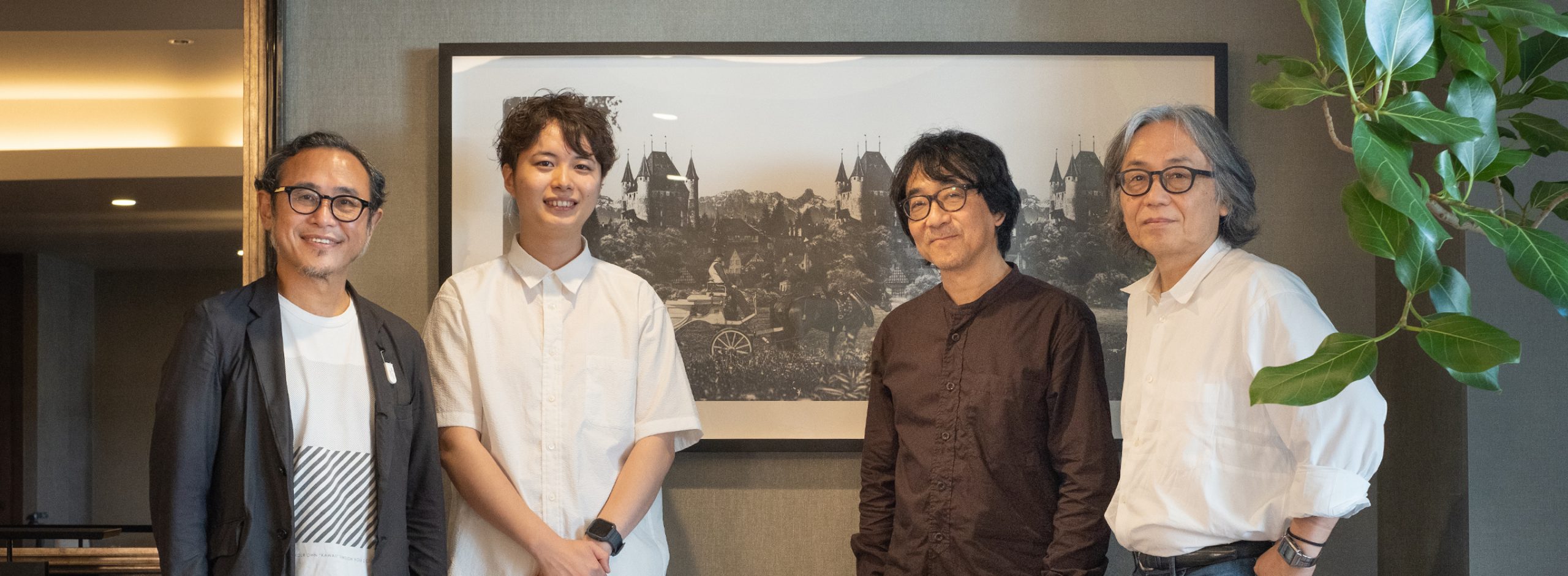

遠山:ということで今回はアーティストの小川信治さん、瀬戸優さんに来ていただきました。

小川・瀬戸:よろしくお願いします。

遠山:小川さんは絵画、瀬戸さんは彫刻がご専門のアーティスト。こうやってアーティストと友人を自分の家に招いて話ができるってとても贅沢な体験を今私たちは経験しているわけです。それではさっそく今回私がレンタルした作品についてうかがっていただきたいと思います。

絵画にミステリーを閉じ込める 小川信治

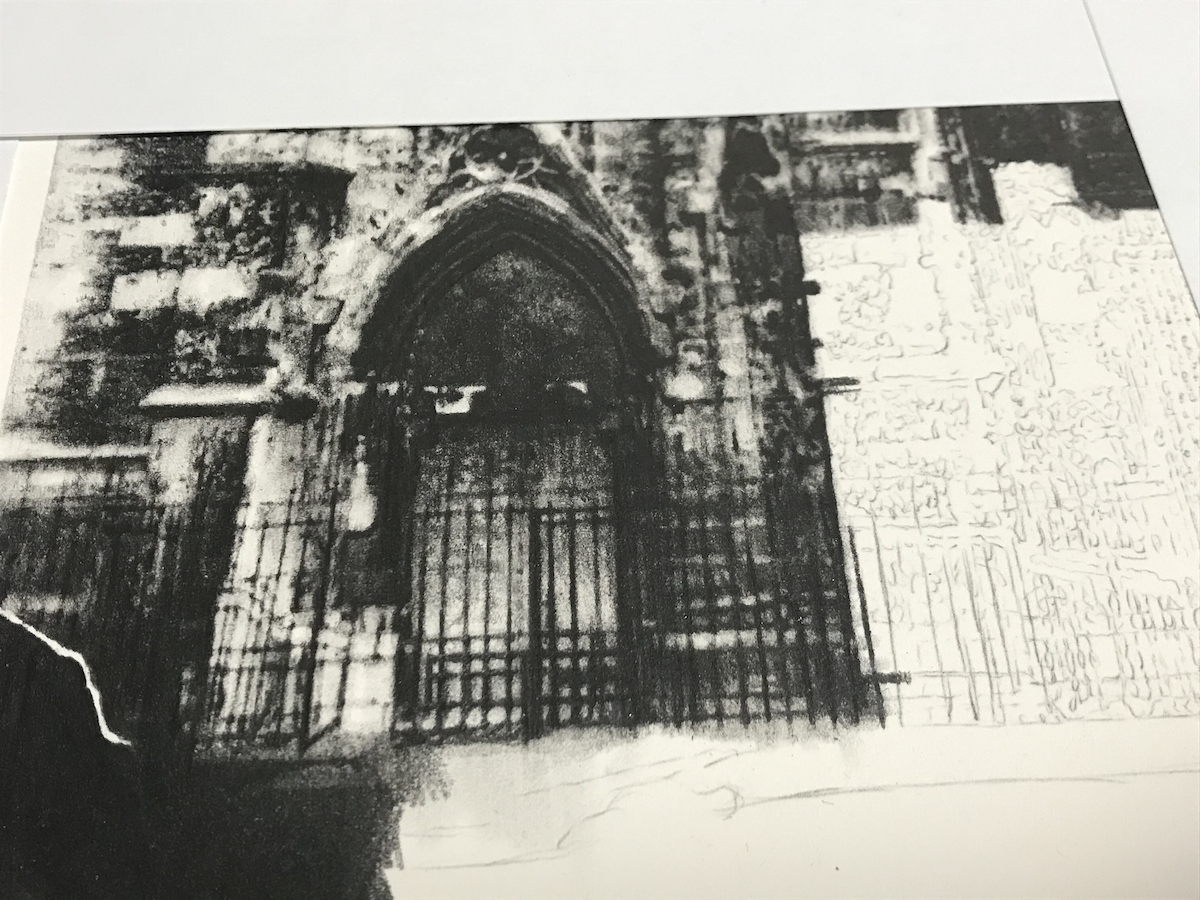

遠山:まずは小川さんから。小川さんの作品を今回2点レンタルしているんですが、《ロンド4》っていう作品について。写真と見紛うようなこの作品、瀬戸さん、何で描かれているかご存知ですか?

瀬戸:はい、鉛筆ですよね。でも発色がいいというか、鉛筆特有のギラツキがないのに驚きました。特別な鉛筆を使っているのかなって思うぐらいに。

小川:普通のトンボの鉛筆を使って、鉛の感じが出るまで塗り込んでいます。

鈴木:こだわりの硬さとか、何種類ぐらい使い分けているんですか?

小川:特にこだわりの硬さはないんですが、常に3種類ぐらいの鉛筆を使用しています。この作品はB、2B、HBぐらいを使ったと思います。

瀬戸:この濃さを拝見すると、6Bとかを使っていると思いました。

小川:案外2Bとかでも、思いっきり塗り込めばこういうふうに鉛っぽさとか濃さが出てくるんですよね。

鈴木:ちなみにこの作品ではどれくらいの本数を使ったとか覚えていらっしゃいますか?

小川:おそらく5ダースぐらい。でも鉛筆を削るときに粉として落ちてる方が多いと思います。芯を長く出すように削るんですが、描いてる時間と削ってる時間だと、削ってる時間の方が多いかも(笑)

遠山:電動のじゃダメなんだ。

小川:電動だと芯が太すぎてしまって。やっぱりその時描いているものに合わせて、丸さとか残った太さを調整したいので、自分で削るのが早いですね。

遠山:《ロンド4》は制作にどれくらいかかったんですか?

小川:3ヶ月くらいですね。

遠山:どういう制作方法なんですか?

小川:真っ白い紙に描いていくので、どうしても鉛筆が自分の手で擦れてしまいます。なので、全体的に白い紙で覆い、今日描くところだけハサミで扉のように切って、描き終わったらパタッと扉を閉じて次に、というような描き方をしています。それで端から端、上から下って描き終わったら、その上にかぶせていた白い紙を取るんです。

瀬戸:ということは、そこまで全体像は見ないってことですか?

小川:見ないです。

鈴木:小さな四角い扉の中を埋めていったら、最終的にパズルのようにパーツが組み合わさって出来上がっているってことですよね。

瀬戸:ええ! それでなんで描けるんだ(笑)。

小川:人間プリンターみたいなものですね。

遠山:じゃあわりと機械のように描いてるんですね。

小川:でも案外あまり気にせずに、若干無意識にダイナミックに描いているところもありますね。

瀬戸:それにしても全体を確認しながら描いていくのではないのに、繰り返し描かれるお城とかが寸分の違いなく同じように描写できるのはすごいの一言です。

小川:同じものを繰り返すところだけは、似せたいっていう気持ちがあるのですごいストレスですね。だから最初ストレスのかかるお城を描いて、あとはけっこう自由に描いてます。

遠山:先にパソコンとかで構図を作るんですよね。

小川:そうですね。僕はいつもアイディアが突然、まず「記号」で思い浮かぶんです。例えば《ロンド4》だったら、後ろに建物が無限にたくさん建っていて、手前は繰り返しとかではない普通の風景が広がっている。そういう無限と有限の対比することで、永遠を絵でつくれないかなと思って作成しました。この作品だと、奥のお城は無限連続で、永遠を表現。手前の風景は有限な世界ですが、人物、馬車、樹木などの配列で永遠を表現していて、絵の中で二つの永遠を表現しているんです。

鈴木:でも僕はこの作品を見たときに、有限無限というよりは、「時間モデル」と「非時間モデル」が1枚の絵の中に収められているって感じたんです。例えばお城や山はある程度は変化するかもしれないけど、基本的には時間にはあまりとらわれずそんなに大きくは変化せず、ある種永遠に存在し続ける世界。そのモチーフが反復されてるのはそのことが強調されているため。でもそれ以外の少女や馬は変化していく世界ですよね。そのことは自明だから反復する必要がない。そういった「時間」と「非時間」をどのようにして一枚の中に混在させることができるかっていう実験、挑戦なのかなって。だから小川さんの絵の中には、永遠性ももちろん閉じ込められているけれども、時間の概念も込められてるって思いました。

遠山:あとは見たことがあるけど見たことがない景色というか、デジャヴ感や既視感はすごくあるんだけど、夢の世界のようにも見えて。超写実的なのに、そこに描かれているのは超リアルではないという違和感が面白いなって思いますね。

鈴木:そう、それになんだかこの絵の中に自分もとらわれるというのかな、変化は確実に感じられるのに、抜け出せない怖さも感じる。

遠山:ループするというかね、迷宮や迷路のようなそんな感覚も覚えますね。でもそれを生み出すモチーフは実際にある風景や、古い写真、絵はがきなんですよね?

小川:そうですね。この作品だとスイスの古いお城や山の写真を合成して、それを見ながらただひたすら手でプリントアウトしているという感じですね。無意識に近いかもしれません。

遠山:作品をよく見ると、細くて白いノイズが入ってますよね。これは寸止めで残していくんですか?

小川:はい。仕上がりを昔の写真みたいにしたいんです。初期の写真ってゴミが入り込んだりしてますよね。それをわざと入れまくっています。

鈴木:でも小川さんがどういうふうに制作してるのか、やっぱり想像がつかないんですよね。実際に描いている姿を見るまで信じられない(笑)。部分だけを切り開きながら描いて、最後まで全体像を確認しないなんて。これはぜひアトリエにうかがって、その制作現場を見たいですよね。

遠山:ぜひ見させていただきましょう。また小川さんアトリエツアーを計画しましょう(笑)

鈴木:ちなみに構図っていうのは、簡単に決まるものなんですか?

小川:簡単には決まらないですね。何度も構図を作成して、オーディションを繰り返して、最終的に納得のいく下絵を作っていきます。珍しい手法かもしれませんが、僕にとってはこれが一番自然な制作手順ですね。

遠山:そしてもう一点、絵はがきの作品《PERFECT WORLD-618”PERFECT MARIEFRED”》という作品もあるのですが、そちらについての詳細はぜひ同時公開されている動画の方で見ていただければと思いますが、これもとてもミステリアスで謎に包まれた作品。

鈴木:骨董市などで売られていた絵はがきに小川さんが手を加えているという作品。もとから描かれていた尖塔と小川さんが描いた尖塔が存在しています。それが一見するとどっちがどっちかわからない。

小川:もとからある絵はがきに介入したくなるんです。

瀬戸:虚構と現実がうまくミックスされた作品だなと感じました。

遠山:どのシリーズでも何かを必ず作品に仕込んでいるのが小川さんだなと改めて思わされましたね。

鈴木:そう、小川さんの作品って「ミステリアス」で「謎」に包まれていると思います。パッと見はすごいリアルで写実的ですごい! って思うけど、実はそこにはすぐにはたどりつけないような「謎」が隠されている。この2点以外の作品を拝見しても、頭を使う作品がすごく多いなって思いました。やっぱりミステリアスってアートにとってとても重要な要素の一つだと僕も改めて感じましたね。

リアルな造型の中に残るアーティストの手業 瀬戸優

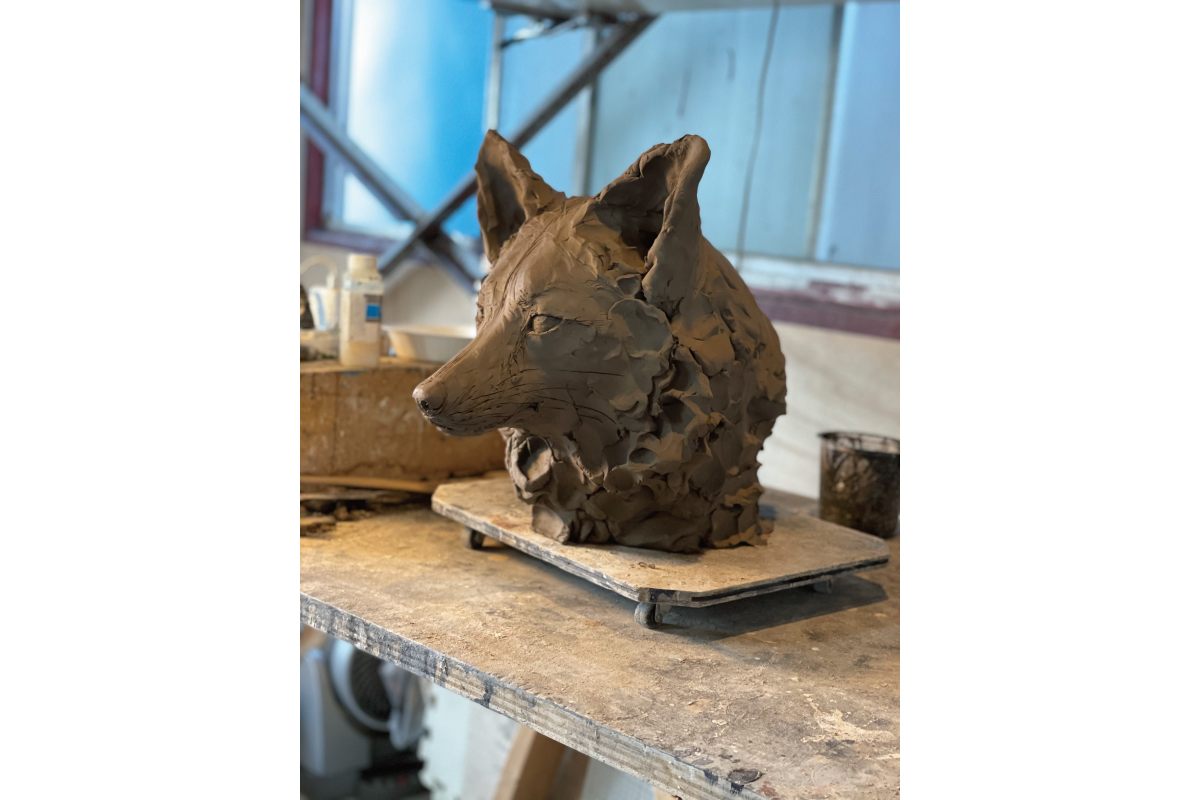

遠山:次に彫刻家・瀬戸優さんの作品も見ていきましょう。これはオオカミ?

瀬戸:オオカミの仲間ですが、キツネですね。

遠山:基本的に瀬戸さんの作品は実物大なんでしたっけ?

瀬戸:そうですね、基本的には原寸で制作しています。

遠山:これはどういった手法で制作されているんですか? すべて手捻りというのかな、手で成型して手で毛とかも表現してる?

瀬戸:塑造ですね。粘土で彫刻をして、さらにそれをくり抜いて窯で焼いています。

遠山:くり抜くというのは、そのまま粘土の塊だと割れたりするから?

瀬戸:そうですね。

遠山:でも割れを防止するためには、均一にくり抜かないといけないですよね。どれくらいの厚さまでくり抜くんですか? 細かい耳や口元なんかも全部ほかの部分と同じ厚さにくり抜いているんですか?

瀬戸:全体的に1.5cmぐらいで、耳の先までくり抜いています。

鈴木:え?! そんなに薄いの? ということはあまり重くない?

瀬戸:少し重さはあるんですが、壺みたいな感じですね。

遠山:なんだかとてつもなく大変な作業を自分に課しているような気がするんですが。

瀬戸:そうとうまわりくどいやり方をしていると思います。荒々しさを残しながらそういうことをやるのって、実はけっこう難しいんです。微妙な凹凸があっても、すべて均一に厚さを保たなければいけないので、細い掻き出しベラというので均一にくり抜いています。

鈴木:ということは、表面と裏面は呼応するから、裏も荒々しいってことですよね。

瀬戸:そうです。

鈴木:この動物の目はガラス? 後ろから虹彩の色を着色して埋め込んでるんですか?

瀬戸:そうですね、ガラスに自分で瞳を描いています。

鈴木:動物の大きさによって目の大きさもいろいろじゃないですか。いろんなガラスの大きさを準備しているんですか?

瀬戸:工業製品の半球ガラスがあるんですが、大きさは本当にピンキリ。ミリ単位で違う大きさのものを常にストックしています。

小川:どんな作品でも、みんな目を入れるタイミングって難しいじゃないですか。

鈴木:アーティストによっては、目を入れたら完成っていう人もいるぐらいですもんね。

小川:どのタイミングで目を入れるんですか?

瀬戸:焼いたあとに入れています。粘土の造型の段階で、しっかり粘土で目を一度作り込み、くり抜くときに目玉を綺麗にくり抜いて穴を開けます。それでガラスを嵌め込んで継ぎ目を消した状態で乾燥させます。粘土は乾燥するとかなり収縮するんですが、ガラスが入っているところは縮まないので、焼いたあともピッタリ形が合うんです。

鈴木:縮んだ粘土がガラスを咥え込むというようなイメージですね。

遠山:じゃあその嵌め込んだガラスも一緒に焼くの?

瀬戸:焼くときは一度外すんです。僕の作品は800度で焼いているんですが、ガラスは600度ぐらいから溶けはじめてしまうので、いったん外さないとダメなんです。目の入れ方はある種、仏像と一緒ですね。

鈴木:確かに仏像も木彫でつくりあげたあとに頭を割って玉眼をはめ込みます。じゃあこの動物たちも焼き上がったあとに頭を一回割ってるんですか?

瀬戸:はい、目を入れるために切ってますね。

遠山:でも目って一番難しいって言うじゃないですか。瀬戸さんの場合は図鑑とかで目の虹彩などを確認して描きこんでいるんですか?

瀬戸:もちろん図鑑も見るんですが、便利な時代になったので、ネット上でいろいろと検索して調査して参考にしています。

遠山:作品をつくるためにはものすごい観察を要すると思うんですが。

瀬戸:実際に皆さんがイメージしているよりも動物って奥が深いんです。目一つとっても、家猫と野生の猫では違ったりします。それを表現するのも面白いですし、それにレンズの透明の部分の厚みも違うので、そのあたりも忠実に表現しています。

遠山:まさに仏像と一緒で、どの位置から見ても目が合うんですよね。それがすごく生々しくて、ちょっと怖い(笑)

瀬戸:生々しさにつながるように制作しています。だから遠山さんがそう感じてくださるのは嬉しいですね。

遠山:最初からその目の生々しさを意図してつくってたんですか? それともやってみたらたまたまできたという感じですか?

瀬戸:最初はたまたまでした。

鈴木:粘土の塑造にガラスの目という手法は何かお手本があったり、ほかにもやっていらっしゃる方がいるんでしょうか?

瀬戸:そういった教本や、やっている方はいらっしゃらないですね。僕はもともと木彫をやっていたんですが、木彫作家さんにはよくある技法なんです。例えば舟越桂さんや土屋公雄さんは、木彫にガラスの目を嵌め込むというのをやっていらっしゃるんですが、あの感じを粘土に取り入れたんです。それは僕以外見たことないですね。

鈴木:まさしく伝統的な木彫仏の製法ですよね。

遠山:あと塑造だっておっしゃっていたから、粘土であってセラミックではないんですよね?

瀬戸:粘土のみです。粘土を焼いて作品をつくるタイプの彫刻家って実はすごく少ないんです。

鈴木:そうですよね、塑造というのは基本的には彫刻の原型であって、作品にはなりにくい、あくまでもプロセスの一つというイメージがあります。最終はあくまでもブロンズ像であったりセラミックというような。

瀬戸:粘土をそのまま加工して作品にする、陶芸に近いような技法は珍しいですね。でも皆さんがよく知っている埴輪とか土偶とかと同じすごくクラシックな手法なんですよ。でも実はそれを作品としてやっている人がほぼいないので、僕は新しいタイプの作家だと思います。今は埴輪とか土偶が反対に新しいというか。でも粘土はずっとある素材であり手法。ただ主流すぎて、銅像や裸婦像などのブロンズ人物像をつくるための前段階の技法だったんですよね。

遠山:意外にプリミティブだけど斬新で珍しい。

瀬戸:彫刻の世界には、粘土=人体塑造っていうイメージが根強く残っていて。そこをちょっと僕は変えたいというか、クラシックだけど目新しい技法でやっていく必要があるかなと思って制作を続けています。ただ彫刻ってすごく定義もジャンルも広く、例えば工芸品、現代アート、おみやげものといろんな場所で彫刻は存在していますよね。その中で僕がやっているテラコッタ彫刻というジャンル自体はそんなにメジャーじゃないんです。だから僕はまず知ってもらうために説明をしなければいけないので、日々模索しています。

鈴木:瀬戸さんは一貫して動物をモチーフに製作されていますよね? 人物とかはつくらないんですか?

瀬戸:もともと自然科学が大好きで、動物に興味があったんです。彫刻家になっていなかったら、自然科学に関する仕事についていただろうなと思います。モチーフも基本的には自分と物理的に離れた野生動物や絶滅危惧種の動物、個体が特定できないものをモチーフにしています。人物彫刻家は多いので、僕がやる意味があるのかなと思い、今は特に自分から積極的に制作したいとは思っていないですね。

遠山:モチーフに忠実にリアルに制作しているということですが、そこには必ず瀬戸さんの手業やタッチが残るし、あえて残していたりするわけですよね。リアルな動物の中に残された瀬戸さんの存在というか痕跡というか、そこが作品の見どころの一つだなって思いました。

瀬戸:この数年で3Dプリンターが急速に普及して、一家に一台というところまできましたよね。スマホとプリンターがあれば誰でもできてしまう。そうなったときにやっぱり人の手でつくったことがわかること、僕の手でしかつくれないマチエールっていうのはすごく大事だなって思いながら僕も制作していますね。

遠山:忠実ではあるけれども、写真や図鑑を常に見ながら忠実につくりあげるのではなくて、一回自分の記憶におさめたものを形にしていくのかな。

瀬戸:まさにそうですね。リアルだったら剥製でいいじゃんってなってしまうと思うんです。

遠山:着彩はどういった感じでやっているんですか?

瀬戸:焼き上がったあとに荒々しくというか、半分ペインティング作品だと思っています。立体のキャンバスをつくるような感覚で造型しています。

小川:ということは、着彩は釉薬ではなくて絵具なんですか?

瀬戸:アクリル絵具です。

小川:まさしくアクリルペインティングだ。表情すごくいいですよね。

遠山:まぶたのちょっとした開き具合とかで表情も変わるだろうし、それで印象、イメージが変わりますよね。今回はキツネでしたが、いろんな大きさの作品があるだろうから、それをまた家に飾ってみたいですね。大きさによってその存在感も部屋の雰囲気も変わってくるでしょうから。

鈴木:それもアートを飾る楽しみの一つですよね。

双方に新しい出会いの場を生み、刺激を与え合う

遠山:アートっていろんな作品があってアーティストがいてジャンルがあってと、いろんな楽しみ方があります。そして今お二人からうかがったように、それぞれに単なる技術ではない、オリジナルの手法や技法がある。それを知ることもまたアートの楽しみの一つだなって思いました。それに今回みたいにアーティストに自宅に遊びにきてもらって、一緒に食卓を囲みながら作品の話をする。こんな経験ってアートを自分の家に取り入れていないとできないこと。そういった経験をさせてもらえるきっかけとなったこのサービスには感謝ですね。

鈴木:そうですよね、アーティストの生の声をプライベートの空間で聴くというのは本当に贅沢なことだし、公の場では聞けないことも聞けたりする。お二人の作品に込めるお気持ちやこだわりなどをうかがうことができて素晴らしい時間を過ごすことができました。アーティストのお二人はコレクターさんや、自分の作品を買ってくれた人のご自宅に行ったりすることはあるんですか?

小川:時々招待されるというのはありますね。

瀬戸:僕も買ってくれたお客さんがどういうふうに自分の作品を飾ってくれているのかっていうのは、ほとんど見たことがないですね。だから今回のように自分の作品が実際にどう飾られているのか、しかもその作品をこうやって自分で解説しながらというのは自分にとっても良い体験になりました。

鈴木:こういうふうに新しいコミュニケーションが生まれるのは双方にとっても素晴らしい体験になりそうですよね。

遠山:レンタルする側だけじゃなくて、アーティストにとっての新しい体験の場や、制作の刺激となればいいなと思います。

小川:そうですね。すごく刺激になります。

鈴木:アートを取り入れることで、今まで知らなかったことを知り、新しい体験や刺激を得る。アートってその人の思いとか神経とか思いが詰まってるから、それを介在して人間関係って豊かなんですよね。

遠山:作品を通じて作家と出会えるってめちゃくちゃ贅沢だし、普通はそんなこと思いつかない。だってアーティストってちょっと遠い存在で、まさか一緒にこうやって食卓囲める存在だとは思わないじゃないですか。ある種の芸能人みたいなもの。でも出会える可能性がある人たちなんです。ただまず作品と出会わないことにはアーティストに出会えない。そのきっかけを生み出してもらえる一助にこのサービスはなると思います。

鈴木:新しい世界に飛び込める。そんなサービスですよね。

遠山:楽しい時間が始まる第一歩にもなると思います。

Information

R100 TOKYOとThe Chain Museumによる月額制アートレンタルサービス「Art Experience(仮称)」が間もなくリリース。乞うご期待ください。

profile

1959年山口県生まれ、83年三重大学教育学部美術学科卒業。名古屋市在住。

「世界とは何か」をテーマに、量子論的な謎を含んだ超精密であり、個人の存在を超えた時空の流れや積み重なりを描いた油彩画、鉛筆画、コラージュ、映像作品などを手がける。

近年の個展に、「Behind You - 巨匠と王女たち」(ギャラリーあしやシューレ、2018)、「干渉法 - 鏡像とロンドによる」(MAHO KUBOTA GALLERY、2017)、「小川信治展 - あなた以外の世界のすべて」(千葉市美術館、2016)、「Mirror」(AISHONANZUKA、香港、2016)、「Shinji Ogawa - Realizm perwersyjny」 (Bunkier Sztuki クラクフ/ポーランド、2008)、「小川信治展 - 干渉する世界」(国立国際美術館、2006)などがある。

profile

1994年神奈川県小田原市生まれ。2020年東京藝大院彫刻専攻修了。自然科学を考察し、主に野生動物をモチーフとした彫刻作品を制作する。彫刻の素材であるテラコッタ(土器)は作家の触覚や軌跡がダイレクトに表面に現れ、躍動感のある作品となっている。画廊での展示販売を中心に国内外へ幅広く作品を提供。

▶︎https://www.instagram.com/yu_seto1222

▶︎https://www.yuseto.com

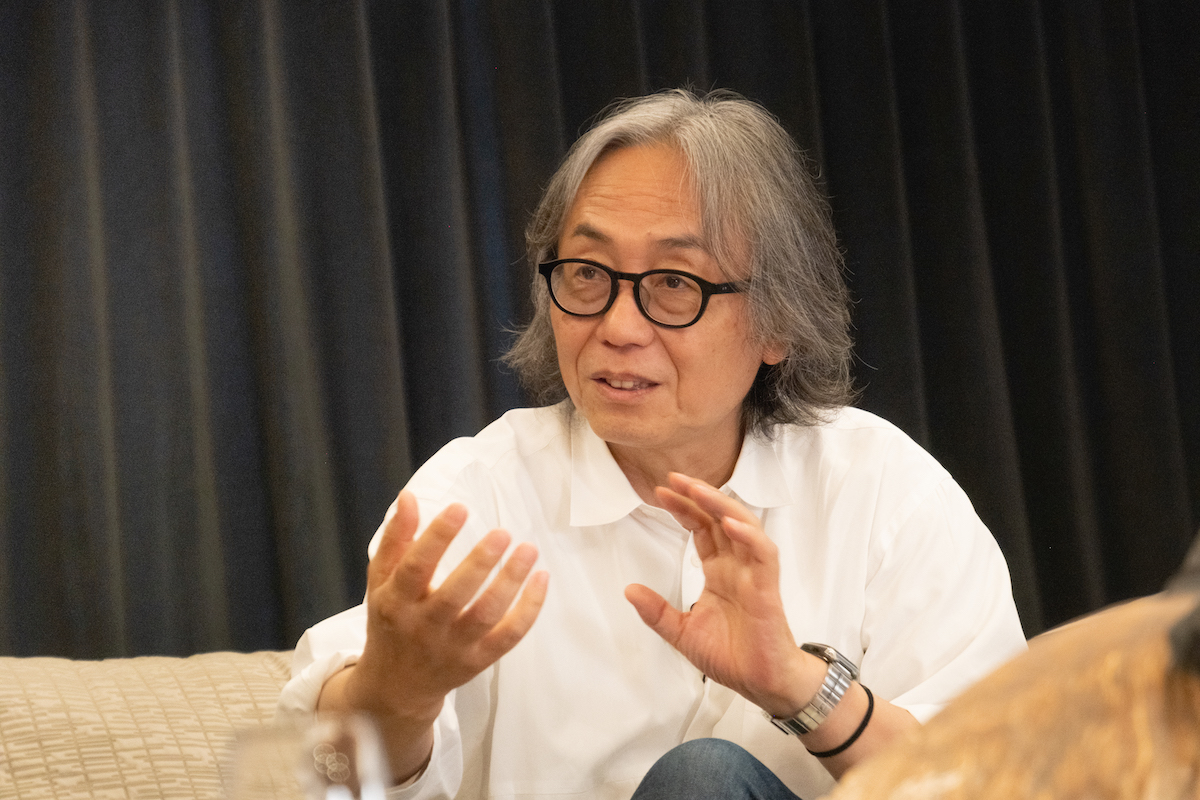

profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。

▶︎http://www.smiles.co.jp/

▶︎http://toyama.smiles.co.jp

profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。