学び続けるクリエーションの場、「Sandwich」

京都の中心部から南に10kmほどのところに、名和晃平氏の活動拠点「Sandwich」がある。もともとはサンドイッチを作る工場だった建物の中で、作品制作や建築の仕事をはじめとしたクリエイターたちの交流が行われている。現在は複数の建物へとスペースが拡張しており、さまざまな職能の人たちが働いている。遠山と鈴木は以前にも打ち合わせや取材で訪れたことがあったが、今回改めての訪問となった。

鈴木:いわゆるアーティストのアトリエという説明では収まらない場所だな、と以前から見ていました。いくつもの装置があり、実験的なことをやっている。建築の部隊がいたり、作品のもとになるのか資料なのかわからない、いろいろなものが置いてあったり。

名和:そうですね。「Sandwich」という活動は、関わっている人たちや、やって来る人たちによって、ここで起こること自体が作品だと思ってやっています。

鈴木:ここは「場」ではあるけど、「現象」とか「運動体」でもあるということ?

名和:そうですね。アクティビティですね。結構、社会彫刻(20世紀ドイツのアーティスト、ヨーゼフ・ボイスにより提唱。彫刻作品を超えて、人間社会のさまざまな事象を含めて造形しようとする活動)の概念に近くて。今日も学生が来ていましたが、ここは美大でも会社でもない、「Sandwich」という場所なんです。クリエーションを追求している人たちが関わる場所。

遠山:そういう空間が大事なんだよね。

名和:そうですね。拠点をもって何かに取り組まないと着地が難しいので。僕自身は東京にも事務所があり、往復しながら制作をしていて、ここにずっと閉じこもっているわけではありません。ここはベースキャンプ的な感じ。

遠山:なるほど、ベースキャンプね。その発想はどこから?

名和:サンドイッチ工場だったこの場所を見つけ、費用がなかったので学生たちと一緒にリノベーションしたのですが、そのときにベースキャンプ的な場所だと思ったんです。最初は電気もないし、インフラが何もなかった。1年くらいは水も引いていなくて。手を洗うときは隣の家で借りたり、トイレは近所のスーパーまで買い物に行ったついでに済ませたり。2008から2009年ごろのことです。

鈴木:名和さん個人としては、もう作品が売れ始めていた頃ですよね?

名和:でもまだ費用も余裕もまったくなくて、目の前のプロジェクトをやるだけで大変でした。

遠山:アクティビティとしての場をつくろうとしたモチベーションや原動力、きっかけはあったんですか?

名和:大学時代の個人制作は学校や、祖母の家を借りてやっていました。そして2005年にニューヨークのアーティストインレジデンスから帰ってきて、最初の何年間かは、この近くの鉄工所跡をスタジオとして借りていました。そのうちプロジェクトがどんどん増えてきて、愛知万博に出展したり、作品も巨大化したりして。森美術館の六本木クロッシングに参加するために人手を入れて、スタッフも増えた。手狭になってきて別の場所を探したとき、たまたま見つかったのがサンドイッチ工場でした。だから、「こういうコミュニティをつくろう」というイメージで始まったわけではないんです。

鈴木:「Sandwich」の活動によるさまざまな人たちとの協働から、名和さん自身の創作に影響を与えているものもあると思いますが、どうですか?

名和:もちろんありますね。「Sandwich」という場所をどう使うか、ということです。コンセプトを決めた時点で、自分自身の活動や作り方も大きく変わりました。個人のアトリエという考え方がまったくなくなりました。最初、建築家に集まってもらって、どうリノベーションしたらいいかを相談したんです。永山祐子さんとか、ヘルツォーク&ド・ムーロンにいた古代裕一くんとかと。そこで、個人のアトリエではなく、クリエイティブプラットフォームというコンセプトで、学生も建築家も彫刻家も、たとえばダンサーとかどんな分野の人でも関われる場所にしたらいいんじゃないか、と導き出しました。組織的には会社みたいに縦割りにしたくない、空間的には全部を見渡せるようにありたい。スタッフ同士もみんなフラットな関係で物をつくれたらいいなという話になって、それがそのまま形になっている感じです。

鈴木:独自の協働スタイルですね。

名和:プログラマーとそれを造形するプロダクションチームが連携したり、建築の設計の図面を引く人とプロダクションを連携したり。建築だとか、美術だとか、分けずにやり始めました。それはやっぱり自分の創造性にも大きく影響があって、「分けなくていいんだ」って思いました。美大では細分化してコースにしていますが、クリエーションはもっと統合的にあるべきだなと思っていて。「Sandwich」は、新しい大学みたいなものにも見えてきました。ここでは教育が受けられる、自分たちがずっと学び続ける立場になれる。美大は4年間で卒業するけれど、そもそもクリエーションというのはずっと学び続けることなのですから。

レンズと情報化。「PixCell」シリーズへの道

鈴木:名和さんは、彫刻の新しい有り様をずっと追求していて、それを見せてくれていますね。

名和:彫刻という概念を更新しようという意識はありました。古代から中世の美術、近代、現代という彫刻史を考えていたとき、いわゆる情報化と重なって、情報がものとして扱われ始めた時代にリンクしました。情報という言葉もそれまで以上に頻繁に使われるようになる。それに加えて光学的な興味というか、レンズを通して人間の知性とか知覚が拡張される歴史もとても好きで、レンズというものが知性の象徴だとも思いました。動物の体の中に水晶体というレンズができて周りを知覚する。そのレンズを外部化して持ち運ぶために、カメラや映像の機器が生まれる。そういう情報の歴史が身体と重なるように思えました。レンズと情報化。みんながカメラで写真を撮って、ネットにアップする状況を見て、ネットによって、それぞれの目と目がつながる感覚になったんです。みんながレンズを持ち歩いて、視覚を共有するようになった。

鈴木:それが彫刻に着地するのがおもしろいですね。

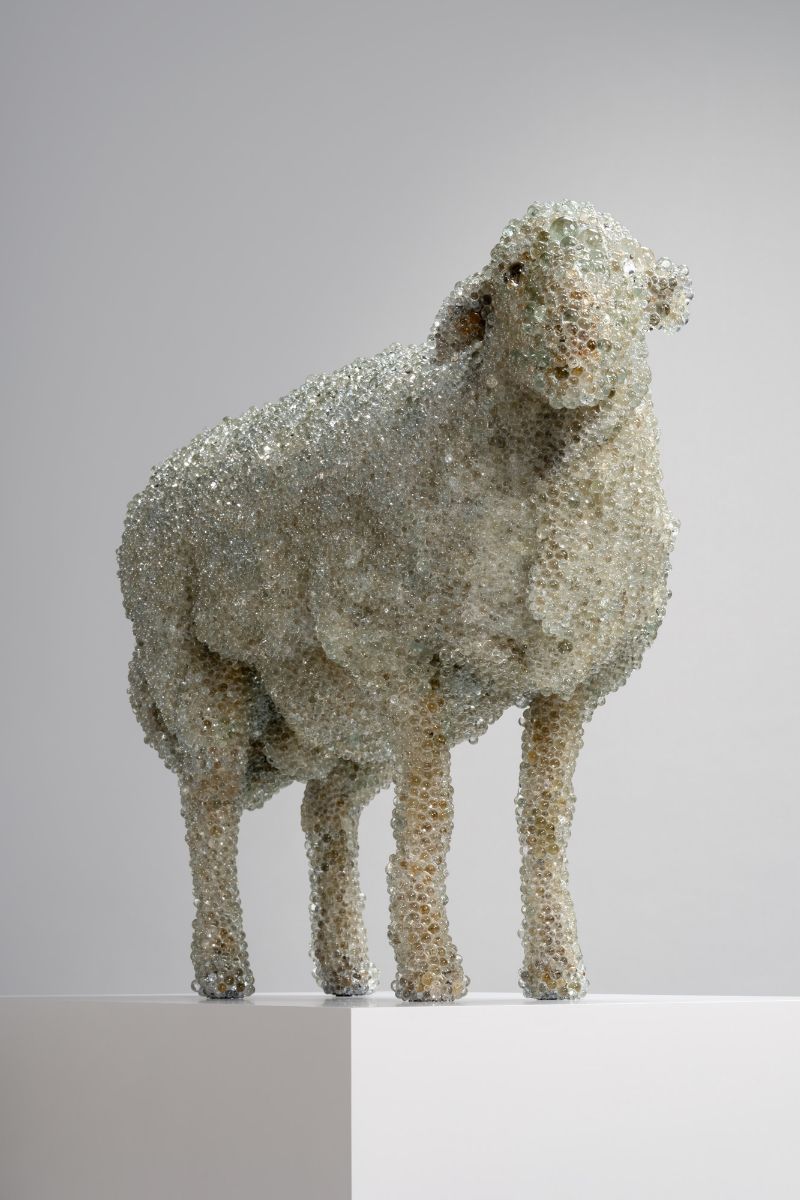

名和:それが彫刻のフォーマットを更新する「PixCell」シリーズに繋がります。「PixCell」シリーズの第1号はミカンでした。おばあちゃんの家のこたつの上に、お約束のようにミカンがあったので。そもそも、細胞のイメージを彫刻にできないかと、粒で物体を覆うことを考えました。また、生命の本質として水が基本にあると思い、水を彫刻できないかとも考えました。電話帳で調べて「医療用ビーズ」と書いてある工場を訪れて、いくつかのサイズのガラスビーズを買ってきました。発泡スチロールを削って、机くらいのサイズの水滴の形を作って、それを樹脂で成形して白くして、ガラスビーズで覆った。水滴にも見えるし、画面にも見えました。そのビーズの一つが見る角度で白くなったり黒くなったりしている。これはほこりが入っていたせいなんですよね。次にスーパーに行って、人間の脳に似ているなと思って、キャベツを買ってきてそれを覆いました。

鈴木:「PixCell」という言葉は、ピクセル(画素)とセル(細胞)の組み合わせですね。

名和:野菜や果物のあと、次のモチーフとして動物を考えました。生きている動物はさすがに無理なので、剝製をネットで探しました。

遠山:いきなり鹿にたどり着いたの?

名和:最初は羊でした。ネットで買って。大学時代の下宿に届きました。段ボールに入っていて、開けたら結構においもあった。ボロボロのめちゃめちゃ狭いアパートの、台所とトイレの隙間の廊下みたいなところで作っていました。

遠山:ふわふわな毛にビーズをくっつけたの?

名和:ふわふわだと付着しないので、まずはどう固めたらいいか、京都の樹脂メーカーにアドバイスをもらって、ある程度樹脂を染み込ませながら、薄いガラス繊維を何層にも重ねて、ビーズ自体を立体的に積層させて固めていったんです。難しかったですね。

鈴木:その作品は、今も残っているんですか?

名和:関西の有名なコレクターの方に買っていただいて、その方が全コレクションを和歌山県立美術館に寄贈されたので今はそこにあります。その頃、ちょうどクローン羊のドリーが話題になって、「生命って情報なんだ」「情報として編集されるんだ」と知りました。「人間も編集できるのかもしれない」とも思いましたね。植物や農業ではすでにDNAが操作されているのか、なども考えさせられました。

鈴木:遺伝子組み換えとか?

名和:クローンが生まれたり、あるいは編集して違う種になるということが可能性としてある。コンピューターと生命が、離れているようでつながってくるかもしれないな、ということが論じられ始めた時期だったので、羊というモチーフはいいなと思ったんです。

遠山:「PixCell」シリーズ制作には独特のロジックやストーリーがあるね。

名和:モチーフのストーリーはつくろうとしない、という考えが最初からあります。あるモチーフの連作をつくり同一空間に展示することで、メッセージ性やストーリー性のようなものが表れそうであれば、それを壊すということを重要視しています。スーザン・ソンタグの書いた『反解釈』という本の中に、「《キャンプ》についてのノート」というのがあります。あることは何か解釈を誘引するけれども、解釈された時点で別の場所にもう行っている。なので、結局、解釈されない。解釈されてしまったらもう、次に逃げていないといけないということ。それがキャンプだ、と。

そもそも、彫刻とは何なのかという問い

遠山:名和さんにとって彫刻とは、どんなものでしょう。

名和:表現全体を考えると、「絵画的なもの」と「彫刻的なもの」の2つに分かれると考えています。絵画は、物語や、その向こう側の世界を見せるという形式。写真もそこに近いかもしれない。一方、彫刻はそこに存在していて知覚に影響を与える、あるいは思考に働きかける、そして永遠に問いかけてくる存在ですね。そしてそれは、意外かもしれないけれど、はかなくてもいい。

遠山:一定の形をもっているとも限らないよね。

名和:そうです。現象でもいい。彫刻という文字にあまり引っ張られなくてもいいかなと。彫刻は、「彫る・刻む」と書くので、そのイメージが強すぎるけれど、その概念自体はそんなに長い歴史をもっているわけではなくて。スカルプチャーという概念は、もっと広い意味で扱われています。

遠山:サウンドスカルプチャーとかもありますね。

名和:そうですね。僕の大学の先生だった野村 仁さんは写真を撮り続けて、それを彫刻にしていました。

鈴木:給水塔や溶鉱炉を撮り続け、タイポロジー(類型学)というジャンルを確立したベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻は、写真作品でありながら、1990年の第44回ヴェネチア・ビエンナーレの彫刻部門で金獅子賞を受賞していますね。

名和:そうです、そうです。ヨーゼフ・ボイスの木を植える、ということも社会彫刻とされます。

鈴木:ボイスの思想とか働きかけですね。それが社会を変える、それが彫刻だと。確かに日本語だと「彫る・刻む」に縛られているかもしれない。

名和:だから僕はどちらかというと、「感性に響く」とか「身体に刻まれる」というイメージでこの文字を見ています。物体を直接彫る・刻むだけではなくて、物体を彫る・刻むことは彫刻家の身体に刻まれていることでもあって、見る人にもその感覚が呼び起こされること。それは踊りを見ることにも似ていて、踊っている人を見ることで、見ている人が踊っている状態になること。身体の中に踊りという感覚が宿ってくる。彫刻はそれにすごく似ていると思います。だから踊りとかダンスも彫刻の領域だと思ってやっています。見る人の中で何がどう起こっているかを考えると、それが現象であっても、彫刻的なフォーマットのオブジェであっても、絵画であっても、ドローイングであっても、彫刻的な概念や感覚が見る人の中で想起されていくのであれば、それは彫刻と呼べると思います。

profile

彫刻家。1975年生まれ。大阪府出身。1998年、英国王立美術院交換留学。2003年、京都市立芸術大学大学院美術研究科博士(後期)課程彫刻専攻修了。「ものの表皮」への意識から発して、感覚や思考のメタファーとしてのマテリアルを「セル」という概念をもとにさまざまな表現に展開する。2009年より京都・伏見区の「Sandwich」を拠点に活動。京都芸術大学(旧・京都造形芸術大学)准教授

▶︎http://sandwich-cpca.net/

profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。

▶︎http://www.smiles.co.jp/

▶︎https://t-c-m.art/

profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。

▶︎https://twitter.com/fukuhen