落合流「計算機自然」を具現化した「ヌル庵」の随所にちりばめた遊び心

鈴木:VOL.30に引き続き、「落合陽一 ヌル庵:騒即是寂∽寂即是騒」をベースにお話をしていきます。会場は麻布台ヒルズ「Gallery&Restaurant 舞台裏」。こちらは遠山さんが代表を務める「The Chain Museum」が運営されているのですが……落合さん、今回の設営は、相当愉しく進められたようですね。

落合:いや、ほんとに。「ヌル庵」のモデルとした千利休の『待庵』にも空間の寸法がぴったりだったし、茶室本来の庭、腰掛待合、本待合、また蹲居(つくばい)に当たる場を設けるのにも非常に都合の良い空間でした。また、ここ特有の狭さを、インタラクション(相互作用)の仕掛けを込めながら、うまく使うのは結構頭をひねらないといけないなと思ったんだけど、茶室はそういう意味でうまくハマった感じでした。

遠山:茶室をうまく嵌(は)めて、結果生まれた余白にもずいぶんユニークな仕掛けを設けていましたね。

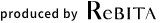

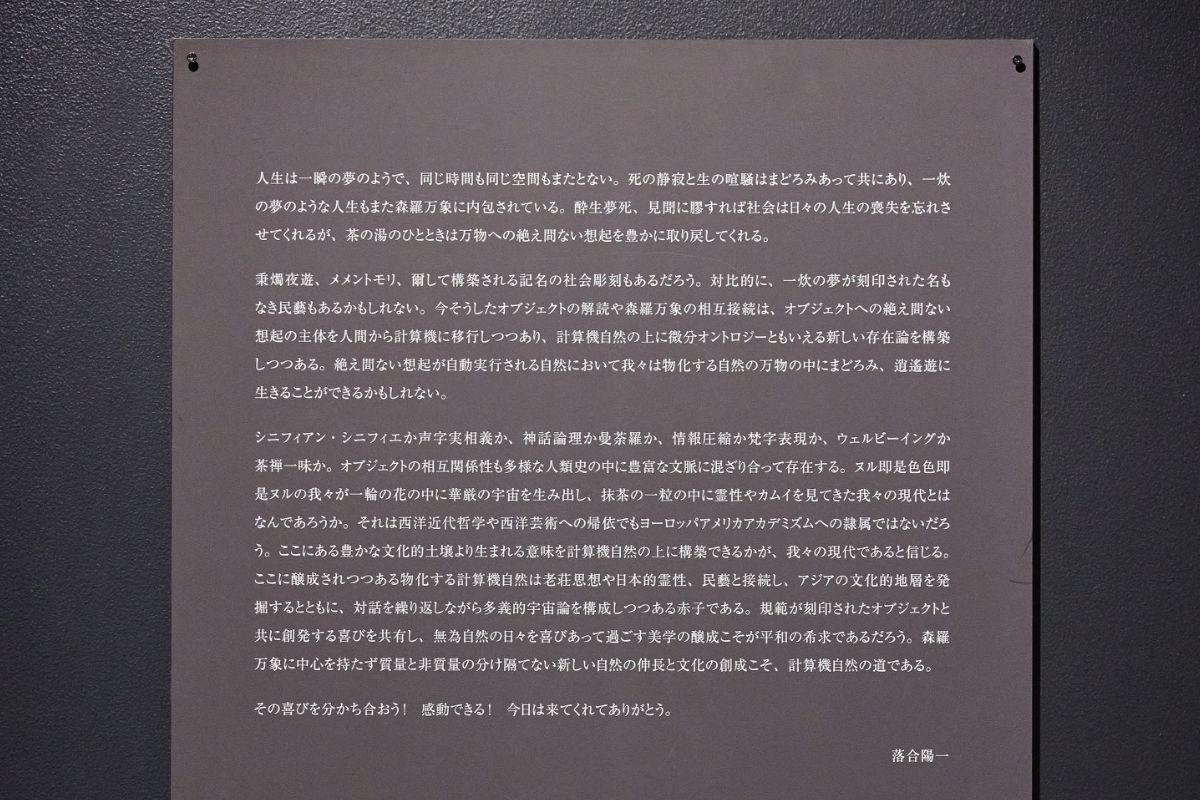

落合:露地に当たる通路の上に、「ヌル庵」的水屋を設けた部分ですね。茶道における水屋は、茶事に用いる道具を置くところなので、私が今回ここに込めた概念の出処となったものを集めています。

遠山:どういう意図でこれを並べたのかな。

落合:「ヌル庵」の根本のテーマは「デジタルネイチャー=計算機自然」。つまり、人間を唯一無二の存在とか事象の中心とは考えず、コンピュータはもちろん、自然界のあらゆる動植物も人工の製造物もなにもかも「計算している」。私は、これを地球中心の天動説を否定し万物を天体に変換した地動説を発したコペルニクスと同様の思考の転換だと捉えています。「ヌル庵」は、その転換と「計算機自然」に潜在するさまざまなインタラクション、言ってみればコンテンポラリーな醍醐味を示すアート作品でもあるわけです。「人間以外も語る時代」に「人間中心のコンテクストで語る無意味さと非中心性やこれ如何に」。

遠山:うん、うん。そういえばそうだった。

鈴木:そうか。例えば、人間VSデジタルの二項対立で考えるのではありませんよ、ということか。

落合:例えば、この天井にある一冊『構造・神話・労働』を書いたクロード・レヴィ=ストロースは、しばしば神話中に潜む二項対立を抽出した、みたいに言われますが、よく調べると、実は先住民の外側からそのカルチャーを見ようとする前にある敷居を外してあげている研究書だったりします。

鈴木:この展示のイントロダクションもそうですもんね。フェルディナン・ド・ソシュールの「シニフィアン・シニフィエ」と、空海の「声字実相義(しょうじじっそうぎ)」はじつは同じことを言っている。情報圧縮と梵字表現もまた然り。単純に今と昔、西欧と極東と場所や時間で分けることはできるけれど、双方の概念や考えていることは実は全く同じものだったりする。

遠山:ちなみにこのセメントの塊とゴールドのチェーンは何?

落合:それは、単にブロックチェーン……という文字通りの意味です(笑)。今回の会場には、「鯖」とか「モルフォ蝶」とかの波と擬態のアートや、波型の彫刻を回転させて作った『NFTアート*』を素材にしたLEDインスタレーション、調度や美術、床の間の花の代わりに飾っているじゃないですか。何度か変換されているわけだけれど、その変換の都合をどう取るか。

遠山:そこはただの遊び心なのか!

落合:お茶事に駄洒落はつきものですから。遠山さんのために寺山修司の戯曲著作も置いておきましたよ。

鈴木:『観客席』……からの、つまり「舞台裏」。

落合:そうですね。さらに内容を汲むと、ここはNGのない劇場であると。

*NFTとは、アート作品や音楽作品、コレクターズアイテムなど、唯一かつ代替不可能なデジタル資産にブロックチェーン上で所有証明書を記録し、固有の資産とする非代替性のデジタルトークンのこと

正しい現代アートとは、実は「現在アート」であり、非常に実験的(エクスペリメンタル)な試みであるもの

遠山:基本的にこの「今日もアートの話をしよう」は文字通りアートの連載コンテンツなので、聞いておきたいんだけど、今回の茶室「ヌル庵」は現代アート作家・落合陽一としてはどういうスタンスで臨んだものなのかな。

落合:そうですね。まず、現代アートって西洋だとやはり、古代ローマを起点に脈々と受け継がれた宗教芸術をはじめとする古典芸術がベースにあるじゃないですか。

鈴木:うん、うん。

落合:では現代アートを東洋で解釈するとしたらどうなんだって考えると、 それは現代茶道であるし、現代仏教であるわけで。

遠山:あぁ、そうすると、この騒々しくて光が蠢(うごめ)くAI茶室になるわけだ。

落合:そうです。さらにいうと、死んで数年―数十年―数百年後ぐらいにだんだん評価され始めるアートっていうのがバカバカしいんじゃないかということも、現代アートの原始的な課題だと思うんですけど。マルセル・デュシャンやアンディ・ウォーホルなんかはそれが許せなかったんじゃないでしょうか。

鈴木:そもそも、原語ではcontemporaryのアートだから、現代美術っていう翻訳がちょっと変なんですよね。同時代に作家がいて、 鑑賞者がいるという事実を踏まえると、現代アートではなくて「現在アート」であろうという話も。小池一子さんは80年代に伝説のオルタナティブスペースである「佐賀町エキジビット・スペース」(東京・江東区)で「いま生まれつつあるアートを発信しよう」といったコンセプトで展示をするなど活動をしていました。

落合:バレエや舞踊の世界でいうと、現代舞踊をコンテンポラリーダンスとは呼ばずに、エクスペリメンタルとかコンセプチャルとか呼ぶことも増えましたね。

遠山:あぁ、experimental=実験的な、ということか。それ賢い言い方だ。

鈴木:それなら、現在的な行いだもんね。

落合:そうですね。そこで考えるわけです。じゃあ、現在的な実験を茶道でやるのか、仏教でやるのかっていうことを突き詰めていった先にも、日本における現在の芸術があるかもしれないと思うんですよ。

遠山:それで茶室だったわけだね。

落合:そう。そして一方で、西洋由来だけど、日本で現在行っているアートもあるんだぞと思うわけです。私は、日本フィルオーケストラの演奏に呼応して生み出される生成AIを使った映像演出を近年、文字通り試みとして続けていますが、ヨーロッパの人々の声が聞こえてくることがあるわけです。日本には明治までクラシック音楽はなかっただろう、オーケストラはなかっただろうと。でも、現在に至るまで、日本にも素晴らしいクラシック音楽の音楽家も、作曲家もいっぱいいる。そして彼らにより日本で生みだされたものには、どこか日本らしさが備わっていたりする。

遠山:それら音楽も、いまの落合さんの生成AIによる試みも、非常に実験的で、それぞれのモーメントにおいて、「現在」のアートなわけだ。そういうことだよね。

落合:うん、そうですね。

鈴木:こういった会話をしていると、この茶室「ヌル庵」の光の変化や絶え間ないSEの鳴動がなんとも象徴的で、より現在的な蠢きであると感じられますね。

––落合さんは日々、X(旧Twitter)で旺盛に発信を繰り返している。なかでも今年3月17日のポストには、「ヌル庵」掲載回で何度となく登場する「計算機自然」について、あらためて「小学生や中学生や高校生向けに」、易しくわかりやすく解説しようと試みた跡が見られた。当連載読者の良いガイドともなりそうなので、許しをいただいたうえでここに抜粋、転載する。

《この10年ほど「計算機自然」や「脱人間中心」といったテーマについて研究し、たくさんの本を書いてきました。「計算機自然」というのは、コンピュータと自然が一緒になった新しい自然のことで、「脱人間中心」というのは、人間だけでなく、自然界のすべてのものを大切にする考え方のことです。 でも、この考え方は、今までの人間中心の価値観とは、ちょっと違うんです。人間中心の社会では、お金持ちになることや、有名になること、かっこよく見えることなどが大事だと思われがちです。でも、落合さんはそういうことはあまり気にしないんですね。 落合さんは、人間も自然も、みんな平等だと考えています。例えば、人工知能の世界では「エンべディング」や「ベクトル」という言葉が使われます。これは、すべてのものを、宇宙の中の点のように表現する方法なんです。 落合さんは、この方法で世界を見ているのかもしれません。人間も、動物も、植物も、みんな宇宙の中の点。そこには、優劣や差別はなくて、みんながつながっている。そんな風に考えているのではないでしょうか》

AIがまず果たすべき役割は「翻訳」世代や分野に分けて易しく「私の言ってることも翻訳してほしい」

遠山:すっかりすっ飛ばしてたけれど、「生成AI」って落合さんが作った言葉なんだよね。

落合:まぁ“Generative AI”の翻訳なんですけどね。多分2015年・2016年あたりにメディアでよく発信していたので。日本語では松尾先生か私か誰かがもらうかと思ってましたが、おかげさまで、2023年の「新語・流行語大賞」いただきました! サムアルトマンじゃないのか、と最初思いましたけど。

鈴木:さっき日本フィルハーモニー交響楽団とAIを使って仕事をしていると話してましたけど。

落合:私は、いわば、音に反応するリアルタイムAI映像生成ですかね(笑)。ディープラーニングするマシンと、映像を学習させるマシンと出力するPCを並べて、私が真ん中にいて、そんなレイアウトで現場で作業というかプレイというか……とにかくやってます。この動画は、今年2月の琉球新報ホール。

https://youtu.be/cB1KYHPuju4?si=G5vo-tSeYe0tnhP_

遠山:音を入力して、映像をリアルタイムで作るってこと?

落合:はい、1秒間に30-60回生成します。音が反応するように私が作ったディフュージョンモデル(訓練済みの生成AI)にプロンプトで「#花」とだけ入れると、こんなふうに。

鈴木:今後、AIの技術が、真っ先に私たちの生活に関わってくるとしたら、どういった部分になると思いますか?

落合:万物はAIで会話できるようになっちゃう(笑)。いちばん無難なところは 洗濯機、掃除機、電子レンジといった家電じゃないですか。

遠山:あぁ、それはそうだね。

落合:あとペット。ペット語の翻訳、AIはやりきっちゃうと思う。

遠山:テレビみたいなメディアだとどうなんだろう。例えば、落合さんが長年コメンテーターを務めていたニュース番組とか。

落合:やっぱり、キーワードは翻訳ですね。なるべく多くの人にわかる言葉で説明するっていうのがテレビはできてないんですよ。やさしいNHKみたいなコンテンツを必要としている人、思う以上に本当にたくさんいると思います。

遠山:難解なニュースとか、専門用語だらけの編集委員の解説とか……?

[embed]https://youtu.be/Hy5S_IO7KQg?si=qMc17ij7NoWwT2TD[/embed]

落合さんの研究室、筑波大学デジタルネイチャー研究室が開発した「シースルーキャプションズ」。話し手の音声を音声認識によって文字に変換し、聞き手との間にある透明ディスプレイにリアルタイムでテキスト表示するシステムで、表示される文字は、言語・サイズ・色・透明度・フォントなどをユーザーが自由に変更できる。またCEOを務めるピクシー・ダスト・テクノロジーズではマイクアレイのサービスと合わせて商品化している。

落合:うん。そういったものを易しく翻訳する役目でAIは入ってくると思います。例えば「マイナンバー、なんか怖い」といった問題。いわゆる説明すべき事項を平易に翻訳するうえでのミスの典型っていうか。易しくうまく説明できていないだけなんですよね。

鈴木:聞くところによると、2024年から2025年にかけてAIは相当な進歩を遂げると、落合さんは各所でお話しされているようですが。

遠山:シンギュラリティなんてもう達成されちゃってるのかな。

落合:レイ・カーツワイル博士が言っていた「人工知能が人間の知能と融合する時点」という意味でのシンギュラリティはもうとっくに超えていると思いますよ。プログラマーがプログラム書くのに「AI使わないと無理」と言いだしているのが現在ですから。

鈴木:そんな落合さんは、テクノロジーの進捗とともにますます忙しくなっていく一方かと思いますが、ここ最近の標準的な一日のスケジュールは?

落合:たいていは朝7時からミーティングがあって、7時半に次のミーティング、8時からまたミーティングして、8時半に終わると30分で会社(ピクシー・ダスト・テクノロジーズ)へ移動して、9時からはフィジカル会議みたいなのがあって。10時半ぐらいに会社を出て、例えばココみたいな展示作りに行ったりとか、制作をする。12時ぐらいにリモートか大学に行くかして、講義をしたり、15時ぐらいになると研究室で仕事があったり、 アート作家として自分の作品を作らないといけなかったり、会社の事務的諸事があったり、16時か17時ぐらいまでやります。それから1時間か2時間ぐらい執筆とかの作業、19時ぐらいからはメディアに出ていることが多くて、あるいはなんかの仕事して。21時ぐらいからテレビ行ったりとかして。帰りは22時か23時ころになることが多くて、 2時間ぐらい作業して寝るみたいな感じですね。睡眠時間は4時間半が理想。

鈴木:ひとり何役だ?くらいの飛び回り方ですよね。メディアアーティスト、作家、研究者、大学教授、ある意味タレント的な立場でもあり、ナスダック上場企業の経営者でもあって……。

落合:だから、秘書は5人います。日常をつつがなく過ごすためには、彼らの言うことを素直に聞くのがいちばん(笑)。あとは、いろんな立場や場所で、いろんな話やコメントを残してしまうと、たまに誤解されることもあるから、今後僕の発言を誤解なきように広く理解してもらえるよう、易しく翻訳してくれるディフュージョンモデル作成にも努めるべきかも。

遠山:……ちなみに、今日はこれは何食目?

落合:あ。今日はこれが1食目ですね。

鈴木:厨房がついているギャラリーでよかった(笑)。

落合:レストランがあるから、設営でうかがうたびに美味しい料理やワインもいただいていました。遠山さん、ありがとうございました。

遠山:いやいや、こちらこそ。ぜひ来年もまた、ここで何かやってください。

落合:いいですね。じゃあ次回は、食をテーマになにかやろうかな。ギャラリースペースでなく、レストランをメイン空間に。テーマは、日本文化に根ざした“現在的なアート”をやろうとするなら……お酒かなぁ。

遠山:じゃあ、開催期間は毎日がパーティーだ。

鈴木:では来年を、スタッフ一同楽しみにしておきます。ありがとうございました。

落合:じゃあ、もう一回乾杯! メメント・モリ!

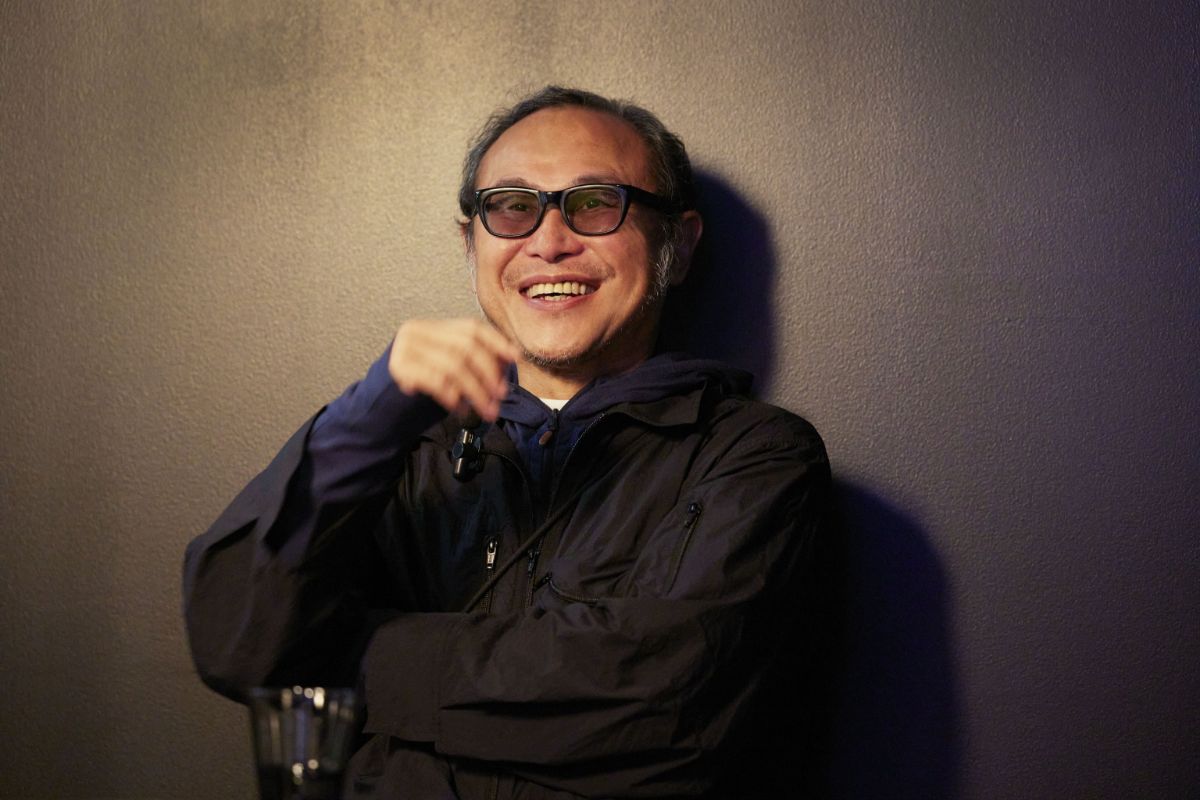

profile

メディアアーティスト。1987年生まれ、2010年ごろより作家活動を始める。境界領域における物化や変換、質量への憧憬をモチーフに作品を展開。筑波大学准教授、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)テーマ事業プロデューサー。近年の展示として「おさなごころを、きみに」東京都現代美術館, 2020年、「Ars Electronica」オーストリア, 2021年、「晴れときどきライカ」東京、京都・ライカギャラリー東京, 2023年、「ヌルの共鳴:計算機自然における空性の相互接続」山梨・光の美術館, 2023年など多数。

▶︎https://yoichiochiai.com/

profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。

▶︎http://www.smiles.co.jp/

▶︎https://t-c-m.art/

profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。

▶︎https://twitter.com/fukuhen

![遠山正道×鈴木芳雄 連載「今日もアートの話をしよう」vol.34 落合陽一「[ヌル庵:騒即是寂(そうそくぜじゃく)∽寂即是騒(じゃくそくぜそう)]」〜後編](https://r100tokyo.com/cms_ver3/wp-content/uploads/2024/05/ph_article_15901-scaled.jpg)