アール・デコ様式がほぼ完全に残る奇跡の館

東京都の名を冠する美術館のなかにあって、東京都庭園美術館は特別な存在だ。広い庭園を擁し、美術館の建物はフランス発祥のアール・デコ様式を取り入れ、ほぼ完全な形で残されている。ここが旧皇族の朝香宮の邸宅であったことはよく知られている。

建物を観察し、解説などを読んでいくと、この建物がとても特徴的なものであることを知る。外観はシンプルな窓が連なる、フラットルーフの建物という装飾を抑制したモダニズム様式でありながら、室内は本場のアール・デコのエッセンスが惜しみなく配されるというコントラスト。当時のフランスの最高の意匠を取り入れる一方で、日本のエリート建築集団が全体の設計、造営を担った。それが見事に結実したのがこの建物なのである。

まずはこの土地自体の記憶について。現在では都会の真ん中にある場所でありながら、国立科学博物館附属自然教育園の豊かな森に隣接している。中世には白金長者と呼ばれた豪族の館跡があったらしい。江戸時代には讃岐高松藩の下屋敷があり、遊園、別邸だった。明治以後は海軍、次いで陸軍の火薬庫として1913年まで使われていたという。1917年、陸軍省から宮内省に献納され、白金御料地となる。そしてその一部のおよそ1万坪が1921年、朝香宮家に下賜された。

朝香宮邸の主人となる朝香宮鳩彦(やすひこ)王は陸軍大学校を卒業され、1922年10月、軍事研究の目的でヨーロッパに留学。当時の皇族は視察や研究のため1〜2年間留学をしたものだが、朝香宮鳩彦王の留学中のある出来事が「アール・デコの館」の建設を実現することになる。滞欧中の1923年4月、朝香宮鳩彦王は従兄弟にあたる北白川宮成久王夫妻とフランス北部をドライブ中に不慮の事故に遭い、大怪我を負い、当初1年ほどの予定が現地療養のための長期滞在となった。看護のため、朝香宮允子(のぶこ)妃もヨーロッパに向かった。両殿下の滞欧が3年にも及んだことで、1925年に開催された「現代装飾美術・産業美術国際博覧会」いわゆる「アール・デコ博」を見学することができたのである。

アンリ・ラパンと宮内省内匠寮による合作

東京都庭園美術館副館長であり、その建築や朝香宮家をめぐる展示も手掛けてきた牟田行秀さんのお話を交えつつ、この館の歴史や建物維持についても詳解していこう。

「允子妃はご幼少の頃から芸術に関心が高い方で、スケッチブックも残っています。絵を描くことが本当にお好きだったようです。そういう方が、芸術の本場に行かれて、とても刺激を受けるんですね。いろいろなサロンやギャラリーにも足を運び、ご自身もフランス人のアーティストから水彩画の指導を受けています。殿下の怪我が癒えてきた頃、現地で車を買い、運転手を雇い、北欧や英国まで旅していろいろなものを見ています。1925年のアール・デコ博覧会も見て、その年の暮れに帰国されるんです。

パリでの生活やいくつか博覧会を巡った経験から、おそらく允子妃の発案だと思いますが、せっかく建てるのなら当時最先端のアール・デコの建築、装飾をということになったのではないでしょうか。関東大震災によって朝香宮家が住んでいた邸宅が一部倒壊したこともありましたが、結婚に際して白金御料地の一部を下賜されていたので、いずれ邸宅は建てるご予定でした。基本設計は宮内省内匠寮(たくみりょう)が担うわけですが、朝香宮邸が異例だったのは宮家から主要な部屋の内装はパリにオーダーしたいという要望が寄せられたことです。それで話し合いの末、邸宅の基本部分は皇室予算で賄うけれども、パリに委ねる部分は朝香宮家の宮廷費から出すことになったのです。

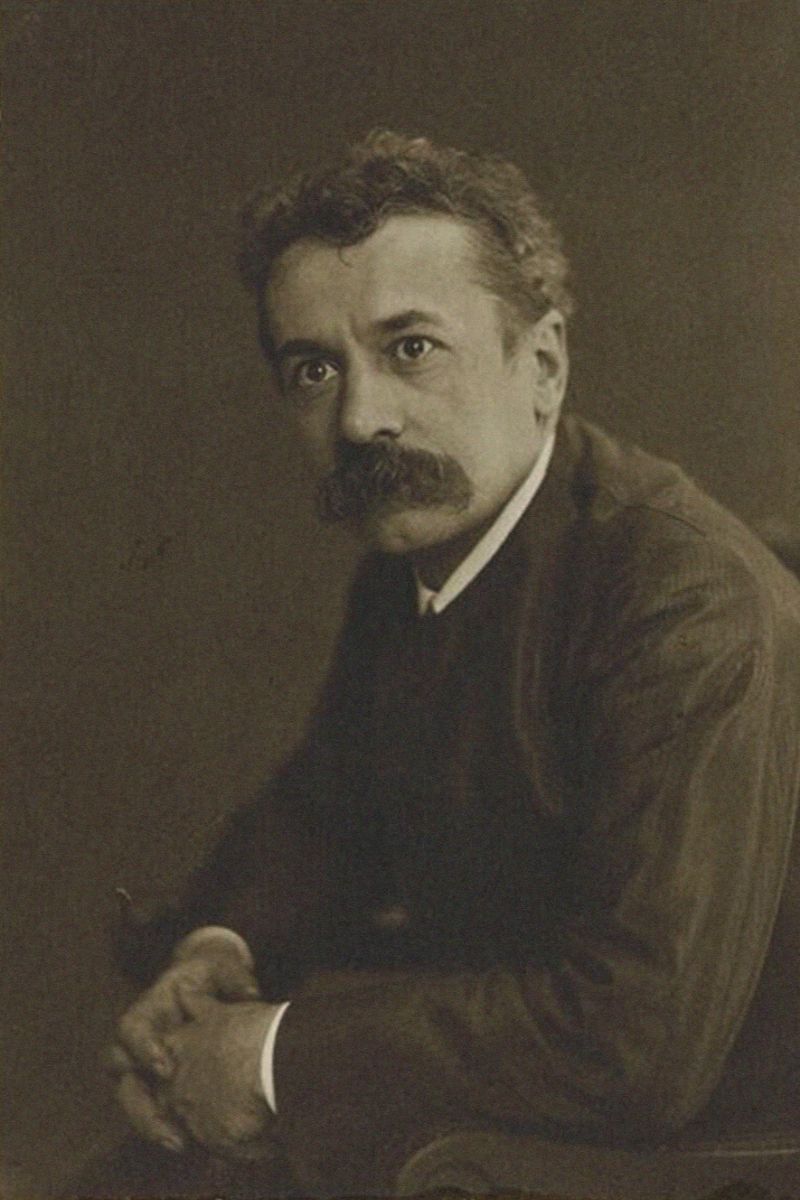

パリの博覧会でも活躍した装飾美術家協会の副会長だったアンリ・ラパンを起用し、ラパンの指揮のもと、ガラス工芸家や彫刻家、鉄工芸家などのアーティストを集めたようです。ルネ・ラリックに関しては、朝香宮からの具体的な要望だったかもしれません。のちに朝香宮家のご家族からうかがったことですが、フランスから送られてきた手紙を允子妃自ら、フランス語の辞書を片手に訳されていたとか。基本設計を手掛けた宮内省技師の権藤要吉も1年間、欧米の視察に出ていて、朝香宮ご夫妻とは前後する形ですが、博覧会も実際に見ています。さらにパリのボザールで学んだ経験のある建築家、中村順平が権藤に助言していたことも明らかになってきました。ラパンやラリックは日本には来ていませんから、大変高度な技術というかプロセスが要求されたと思います」

当時の最先端デザインとの調和

そうして、1933年に竣工する。

「アール・デコ風の建築というのは当時、たくさん日本でもつくられたのですが、それらとは一線を画し、まさにフランス直輸入の技術、素材、デザイン、そういったものが日本で再現されている。遥か彼方の極東の地にフランス本国にも引けを取らない本物のアール・デコ建築が残されました。その建築史的な意義は大きいですね。

一方、面白いのは、アール・デコだけではないところです。1階のラパンが手掛けた部分というのは、もちろんアール・デコそのものなのですが、2階の広間と、北の間と呼ばれているベランダ的な部屋との境に使われている窓ガラスなどはもうオランダの芸術グループ、デ・ステイルやモンドリアンの絵画を連想させるデザイン性を持っています。あと、3階の「ウインターガーデン」という、冬場の植物を管理するための温室はまさにル・コルビュジエのようです。モダニズムを追求した機能美。当時のいろいろなデザインの動向が一つの建物の中に共存している。普通だとそういう寄せ集め的なものは破綻が出てくるはずなのに、それをうまくまとめて調和させています。

それは権藤の力量だと思うのですが、さらに彼がこだわったところは、日本人ならではの感性を反映させようとしたことです。階段の装飾とか、暖房用のラジエーターのレジスターといわれるカバーに青海波(せいがいは)や源氏香という伝統的な意匠を取り入れるというのは日本人ならではのアプローチですね。

建物の機能上、宮邸ですから1階は公務をこなす場であり、多分に外交官的な性格を持っているため、賓客を招いてもてなす空間になります。そうした1階の部屋は本場のアール・デコ様式です。それに対して2階の宮家が日常生活を送るところは和風アール・デコを実現しています。その使い分けが面白いんです」

新たな発見によって竣工当時の姿に復元

旧朝香宮邸は20世紀に起こったさまざまな出来事により、その時代時代の中での顔を見せる建築物である。関東大震災が朝香宮邸建設の大きな契機になり、第一次世界大戦によって技術革新が進み、新しい機能やデザインが建築にも反映される。そして第二次世界大戦。空襲が激しくなったとき、陸海軍や警察、消防により、毎日一個小隊が警備にあたり、かろうじて焼失を免れたのだという。

主人である鳩彦王は陸軍大将で終戦を迎え、1947年に皇籍を離脱し、住まいを熱海に移した。戦後、住人となったのはワンマン宰相で知られる吉田 茂。兼務していた外務大臣の公邸として使用したため、建物とともに家具までも米軍の接収から免れることができた。サンフランシスコ講和条約(占領が終わり、日本の主権が回復された)、旧日米安保条約など戦後の政治、外交の重要事項をここで練り上げたのだろう。その後、所有権は西武鉄道に渡る。公邸としての役目を終えたあと、1955年からは国の迎賓館として使用され、計47件の国賓を迎えた。それは1974年、赤坂離宮が迎賓館として使われるまでの間だった。その後は結婚式場、宴会場としても使われ、高層の新館を計画するが実現は叶わず、東京都に土地を売却、建物は無償譲渡された。1983年に東京都庭園美術館としてスタートし、一般公開された。

「言ってみれば、建物の価値は0円。東京都もそんなにすごいものだという認識がなかったのでしょう。

復元には多くの苦労が伴いました。たとえば、美術館に改修する過程で殿下の居間の壁のクロスを全部、剥がしてしまったのです。なぜそんなことを、というと消防法です。文化施設として不特定多数の方に公開するにあたって、可燃性の壁は制限され、床は不燃性のカーペットで覆うといった当時の消防法をクリアする形に改装してしまったのです。

鳩彦王の居間は2階にありながら、アンリ・ラパンに直接依頼した部分でした。写真家の増田彰久さんが撮影した写真があってパターンはわかったけれど、壁はだいぶ変色して色がわからなかった。復元したくてもできなかったのですが、あるとき私たちがアール・デコの資料を調査していくなかで、まったく同じパターンを見つけたのです。そして、改修工事のときに机を移動させたら、色も残されている部分を発見した。初めて色とパターンが一致して、ある程度復元できるようになったので、修復のゴーサインを出せたのです。

その他の部屋に関しては、スイスのザルブラ社の壁材ということはわかっていましたし、学芸担当者がその剥がれた断片を保存していました。スペアのロールも残されています。部屋によってはオリジナルの壁材がわかっていました。これらは将来の復元に備えて情報を集めているところです。

もう一つ例を挙げると、長らくエレベーターが欲しい欲しいと言いながらこの建物が歴史的建造物ゆえに設置できなかった。本館の奥のほう、姫宮の居間の一角にもともとバルコニーだったところがあり、それが西武鉄道の所有時代、国の迎賓館として使われていた時代に浴室に改造されたのです。つまり、バルコニーの上にプレハブを建てて室内化して、その中に浴槽を据えた。竣工当時にはなかった要素であり、迎賓館時代には文化財指定はされていなかったので、そこの部分は撤去していいのではないですかと東京都に提案しました。

エレベーター設置のためにはバルコニーの一角を切らなければならない。そこは文化庁と協議しました。そういった一連の工事をしていくなかで、もともとのバルコニーだった当時の床材が出てきました。本当に断片ですけど、京都の幻のタイルという泰山タイルが出てきたのです。その断片から当時そこに敷かれていたであろうタイルを復元しました。竣工当時の景観がよみがえったというわけです」

文化的なハブとして、未来へと繋がる美術館へ

そんな本館の大規模改修と新館建設は美術館開館から31年経った2014年に完了した。それにより、ようやく美術館に必要な基本的な機能がすべて揃ったことになる。20世紀の歴史を反映してきたこの建物を擁する美術館は、今後、どのような道を歩んでいこうとしているのだろうか。

「国の文化財にするというのは長年の悲願でした。それは2015年に重要文化財に指定されたことで達成されました。ただ、文化財だからお手を触れないでください、ではないと思うんです。ここに来た方たちが本当に素晴らしい空間であると思えば、自分たちのお子さん、お孫さんにも残していきたいと思うでしょう。未来の人たちにも見せたいと思ってくれてこそ、文化財は残っていくのです。

それと、美術館は展覧会を開催するというだけではなく、いろんな楽しみ方があるのだとわかっていただくための仕掛けづくりですね。

2022年に建築家の妹島和世が館長に着任して早々に、庭園と美術館の回遊性をもっと高めようという提案がありました。庭園と美術館を一体化して楽しめるように検討を重ね、今年の6月からは庭園だけのチケットでも新館のギフトショップとカフェにアクセスできるようになりました。さらに館長が企画、ディレクションをする建築に関する展示を正門横スペースで展開しています。

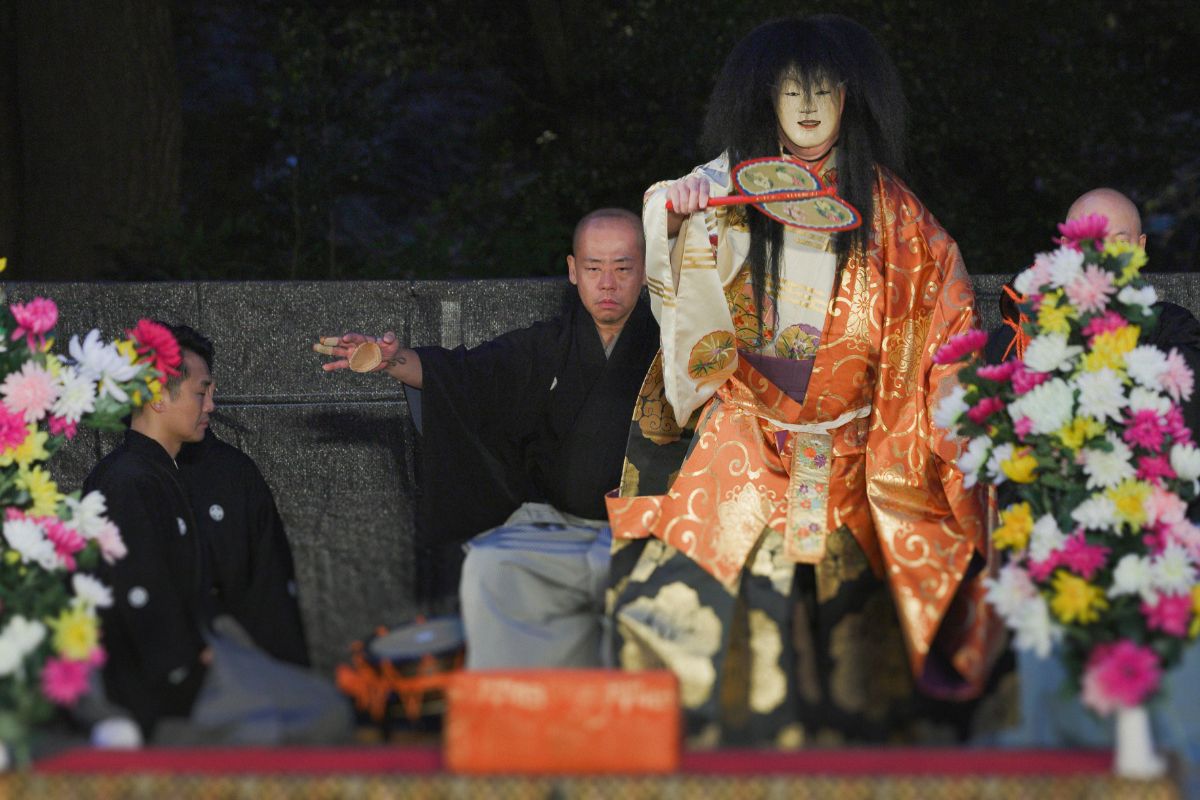

こういう場をハブとして、さまざまな人が集まって、自らも発信していくようなものにならないと。当館だけではないのですが、コロナ禍以降、若い方が美術館に多く来てくれるようになりました。比較的密になる映画館や遊園地に行く代わりに、美術館、博物館がなんとか休まずにやろうという努力を続けた結果、彼らに発見してもらえたのかもしれません。来てみたら意外に面白いって。さらに建物公開展の際には写真撮影を可にして、SNSで発信してもらうようにしました。若い人たちが自己表現の手段として、美術館という場を選んでくれた結果ではないでしょうか。同時に能の公演や庭園マルシェの開催などの取り組みを始めていて、ようやく手応えを感じているところです」

profile

東京都庭園美術館 副館長。1992年より東京都庭園美術館に勤務後、東京都美術館を経て2008年より再び東京都庭園美術館学芸員として展覧会の企画開催や装飾美術、旧朝香宮邸に関する調査研究に従事。2021年4月より現職。

主な担当展覧会は「パリに生きた銅版画の巨匠 長谷川潔」「フォンタネージと日本の近代美術」「生誕100年記念 林武展」「モランディ 花と風景」「アール・デコ様式 朝香宮がみたパリ」「イタリアの印象派 マッキアイオーリ」ほか。

▶︎https://www.teien-art-museum.ne.jp/

profile

1958年生まれ。マガジンハウスでポパイ、アンアン編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務める。担当特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの執筆や編集、展覧会の企画や広報を手掛ける。

共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。

▶︎https://twitter.com/fukuhen

Exhibition

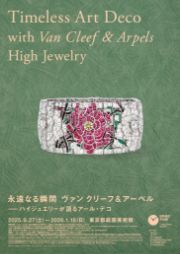

永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ&アーペル ── ハイジュエリーが語るアール・デコ

会期:2025年9月27日(土) - 2026年1月18日(日)

会場:東京都庭園美術館(本館+新館)

https://art.nikkei.com/timeless-art-deco/

1925年開催の「現代装飾美術・産業美術国際博覧会(通称 アール・デコ博覧会)」から100周年を迎えることを記念し、ハイジュエリーのトップメゾン、ヴァン クリーフ&アーペルの「パトリモニー コレクション」と、個人蔵の作品から厳選されたジュエリー、時計、工芸品を約250点、さらにメゾンのアーカイブから約60点の資料を展示。