――学問の神様、文化芸術の神様として親しまれる菅原道真公を祀る太宰府天満宮。天神さまを慕う参拝者、そしてシーズンには受験生が押し寄せる様子が季節の風物詩となっているが、最近は現代アートの新たな聖地として国内外で知られる存在だ。その中心にいるのが、道真公の直系子孫にして、同宮の第40代宮司である西高辻󠄀信宏氏。名だたるギャラリストたちも一目を置く、現代を代表するコレクターのひとりでもある。話題はまず、その興味深いプロフィールに及んだ。

大学時代の研究と実習で誕生した、アートラバーの神職

鈴木:今回は、福岡県の太宰府天満宮にお邪魔しています。こちらは菅原道真公を祀る神社として広く知られていますが、一方で「太宰府天満宮アートプログラム」という取り組みが近年注目を集める、アート界のホットスポットでもあります。

遠山:そのアートプログラムの創設者にして、ディレクターを務められているのが第40代宮司である西高辻󠄀信宏さん。宮司とはG1サミットなどでたびたび席をご一緒していますが、こうしてオフィシャルの取材でお目にかかるのは初めて。

西高辻󠄀:今回は、ありがとうございます。遠山さんといえば、学生時代に「スープストックトーキョー」にはたびたび伺っていましたよ。

遠山:それは嬉しい。こちらには久しぶりに伺いましたが、いろいろ驚くばかりです。こんな仮殿ができているなんて知りませんでした。

西高辻󠄀:こちらの仮殿は、御本殿の大改修に際して、2023年5月に完成しました。太宰府天満宮の先代宮司であった父の信良が今、宮司を務めています竈門神社の授与所は、「Wonderwall」の片山正通さんにデザインしていただきました。また、設計事務所 imaの小林 恭さん・マナさんには案内所の内装設計や、フィンランド・テキスタイルアート展の会場構成をご担当いただいています。いずれも、遠山さんにお近い方々では?

遠山:よくご存じで。武蔵野美術大学の片山ゼミではもう10年以上、非常勤講師を務めさせていただいています。そして、小林 恭さん・マナさんにはスープストックトーキョーで運営するファミリーレストラン「100本のスプーン」のデザインをお願いしています。

鈴木:なにかとご縁がありますね。宮司の大学時代といえば、東京大学で美術史を学ばれていますが、同じく官休庵(武者小路千家)の若宗匠(家元後嗣)、千 宗屋さんも慶應義塾大学院で美術を専攻して、室町水墨を学ばれていましたね。

西高辻󠄀:そうですね。私は、室町から江戸にかけての日本美術史を専攻し、御神像、やはり天神さまの像を研究しておりました。河野元昭先生、佐藤康宏先生、中国美術の板倉聖哲先生といった方々に学んだことや、ハーバード大学のライシャワー研究所に留学していた折にも、日本領事館やワークショップでご一緒するなど、千 宗屋さんともご縁を感じる共通の経験がいくつかあります。

鈴木:おふたりとも、日本の美術界を代表する素晴らしい先生方の薫陶を受けられたわけですね。

遠山:西高辻󠄀さんが、現代アートの世界へ踏み入られたきっかけは何だったんでしょう?

西高辻󠄀:やはり大学で美術史を学んだことだったと思います。まず、在学中に学芸員資格を取りたいと考えました。取得には実習が必要なので、本来は、どこかの美術館か博物館に行って実習することが求められます。東大の場合はありがたいことに東京大学総合研究博物館というものが学内にあり、そこで選んだのが西野嘉章先生の実習授業でした。

鈴木:なるほど! 西野先生といえば、西洋美術史から博物館工学、さらには古文献や書体の研究まで、広範な研究対象をおもちの、極めてユニークな存在。それはまた面白い先生にご縁がありましたね。

西高辻󠄀:学生として、西野先生のワークショップに参加したのですが、実習対象となったのが、学内の施設で2002年から2003年に開催されたマーク・ダイオンの展覧会「MICROCOSMOGRAPHIA—マーク・ダイオンの『驚異の部屋』」でした。

遠山:それは、羨ましい実習体験だなぁ。

鈴木:個人的にはマーク・ダイオンといえば、ロンドンのテート・モダン創立時のサルベージ調査で発掘された中世以降の遺物を、現代アートとしてディスプレイした展覧会を印象深く記憶しています。

西高辻󠄀:私が参加した『驚異の部屋』展では、ダイオンが学生たちにインスタントカメラの「チェキ」を渡して「学校の中で面白いものを撮ってきてください」と課題を出しました。何百枚も集まった写真からダイオンがイメージした展示は、たとえば大気圏という括りで飛行機のタービン模型と鳥の剥製が一緒に展示される中に、作品を忍ばせたり。そんな発想に触れること自体、初めてでしたからとても刺激的なものでした。

遠山:そうやって大学時代に、現代アート展のキュレーションにハマったわけですか。

西高辻󠄀:そうですね。展覧会を企画して運営し、アーティストと関わる。その面白さに初めて感じ入った機会だったと思います。

鈴木:究極の英才教育ともいえる体験ですね。やっぱり、東大はアートにおいても懐が深い。ちなみに、さきほど話題にあがった竈門神社の片山正通さんのお仕事や、現在の「仮殿」を見ても、建築に対する並々ならぬ情熱も感じられますが。

西高辻󠄀:西野先生とダイオンのおかげで、現代アートに深い興味をもったのち、建築史専攻の学友とバックパッカーとしてヨーロッパを1カ月ほど回りました。現代アート系の美術館を巡りながら、彼のピックアップで、ル・コルビュジエやミース・ファン・デル・ローエなどの有名建築を訪ねました。サグラダ・ファミリアでは、当時、父の中学時代の同級生でもあった外尾悦郎さんが建造に携わっていたので、直接のレクチャーをいただくという幸運にも恵まれました。

遠山:お父さまと外尾さんが同級生だったんですか? それもすごいご縁だな。

西高辻󠄀:これらは、あくまでもきっかけのひとつひとつなのですが、アートとほぼ同時期に、建築にも深く興味をもつことに至りました。

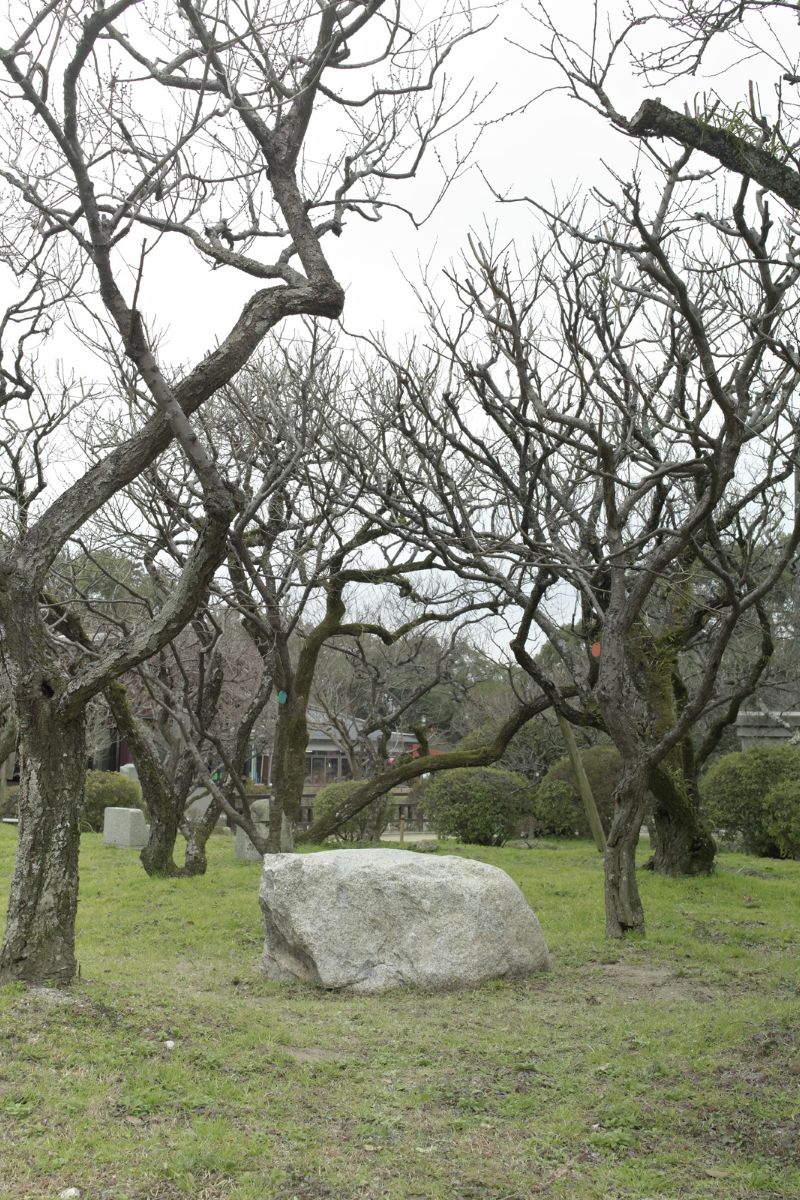

――同宮の境内を歩くと、敷地の緑と花々のなかに、アート作品が調和する景色に次々と出合う。作品を寄せているアーティストはライアン・ガンダー、サイモン・フジワラなど。いずれも西高辻󠄀氏の熱意に導かれ、やがて自身の創作と神道に強く相通ずるなにかを見出すこととなった。

世界的なコンセプチュアル・アート作家をいち早く見出した

鈴木:2006年に始まった「太宰府天満宮アートプログラム」は、日比野克彦、小沢 剛、ライアン・ガンダー、サイモン・フジワラといった錚々(そうそう)たるアーティストが参加しています。太宰府天満宮はいまや、現代を象徴する美が集う、新たな聖地となった感すらありますね。

西高辻󠄀:まず、九州国立博物館が2005年に開館したことが大きな転機でした。九州に国立博物館を創設することは、私の高祖父に当たる西高辻󠄀信厳らが提言して以来、120年がかりの地域と当宮の悲願でしたから。

遠山:120年!? 九博ってそんな長年の悲願だったんですか。

西高辻󠄀:はい。九博が建った土地は、天満宮から寄贈したものでもあります。しかし、そうして苦労して実現こそしたけれど、開館当時はまだ市民の方々との距離感も正直感じていました。その距離を近づけたいという思いがあり、まず天満宮と博物館が連動しながら、市民参加型のワークショップを伴う展覧会を着想しました。

鈴木:その方策として、日比野克彦さんを起用したのが、九博開館の翌年であり、「太宰府天満宮アートプログラム」の初回に当たる2006年だったんですね。

西高辻󠄀:2005年に水戸芸術館で日比野さんが開催した「HIBINO EXPO 2005」が、まさしく市民を巻き込みながら作り上げた展覧会だったので、それを見て、ぜひ太宰府でもお願いしたいとオファーしました。そうしたら、アートとサッカーと博物館を結びつけたいという発案を受けまして、「アジア代表日本」というプログラムを実施しました。そして同時に、「太宰府天満宮アートプログラム」のVOL.1として日比野克彦展「描く書く然々(かくカクしかジカ)」を開催しました。

遠山:天満宮と現代アートが交わる新たな歴史が始まったわけですね。ちなみに、ライアン・ガンダーのようなアーティストとの出会いはどういったきっかけだったんでしょう。どなたかの紹介とか?

西高辻󠄀:大学を卒業した後、現代アートに興味を持ち、ギャラリーやアートフェアに出かけるようになりました。そうすると、知り合いが増え、情報が入ってくるようになりました。「ちょっといい作家がいるよ」と、そんな感じです。道真公をお祀りする神社の息子があちこちに顔を出しはじめたから、面白く思われたのでしょう。そうした一環で、海外のアートフェアに行った際に、「TARO NASU」の那須さんからライアン・ガンダーという面白い作家がいると紹介され、「これはいい」と思いました。まだ、そこまで存在が知られていない時期だったので、若造でも手を出すことができたのかな(笑)。コンタクトもとることができて、初めてスタジオにお邪魔したのは2009年6月でした。

鈴木:そのころはもう、マザーギャラリーとして「TARO NASU」がマネジメントを始めていたころですか。

西高辻󠄀:那須さんから紹介されたのは、まだ所属はしていなかったころでした。

遠山:えぇ! そんなに早いタイミングで。その目利きはすごいですね。

鈴木:それは、僕もちょっと驚きだな。

西高辻󠄀:「太宰府天満宮アートプログラム」を続けるなか、海外の作家として初めて声をかけたのもライアンでした。太宰府に招いて「宝物殿をベースに、展覧会をやりたい」とベーシックプランを話したら、「宝物殿もいいけど、自分はやっぱり外に作品を展示したい」と。そうして、ふたりで境内を歩きながらディスカッションを重ねた結果、現在も皆さんにご覧いただいている作品ができあがりました。

遠山:なるほど。それで私も「 すべてわかった」。

西高辻󠄀:ライアンは、「神道クエスチョン」という、神道に関する10の質問を、参拝者の皆さんに向けるというコンセプチュアルな作品も制作しました。「神道に匂いや音があるとすれば?」「まだ存在していないお守りはありますか」といった質問に参拝者の方々が答えようとすると、必然的に「神様とは」「日本とは」といったことに思いをはせることになる、そんな作品です。

鈴木:神道という日本独自の信仰に、相当に共鳴した跡が見えますね。

西高辻󠄀:本当にそうですね。ライアンは異文化の神道思想にいろいろと着想を得て、自分にとって本当に大切なもの、未来に伝えていくべき何かを考える「NEW NEW DAY」というコンセプトアートのプロジェクトも発案しました。

――太宰府天満宮では、ライアン・ガンダーやサイモン・フジワラのアート作品を、従来から道真公の伝説に基づき境内に奉納されていた御神牛像なども含めた「境内美術館」と位置付けている。「境内全体が美術館」というコンセプトとともに、作品群のスムーズな観覧に導くマップや、QRコードを読み込むと作品の説明が見られる仕組みを提供している。

神社でのアートプログラム開催から思いがけなく得られたこと

遠山:それぞれのアーティストとのエピソードを伺っていると、彼らとの深いつながりを感じさせますね。

西高辻󠄀:私としては、自然に生まれたご縁を育む形が多いのかなという気がしています。

鈴木:例えば仮殿で几帳などを手掛けたマメ クロゴウチのように、すぐに神社とは結びつかないようなブランドやアーティストが、ここでは何組も目に飛び込んできます。

西高辻󠄀:マメ クロゴウチのデザイナー、黒河内真衣子さんは、2015年の太宰府天満宮アートプログラムvol.9、ホンマタカシ「Seeing Itself-見えないものを見る」のときにお見えになってからのご縁ですね。

鈴木:それはまさに、アートプログラムを重ねるなかで巡ってくるべくしてきたご縁そのものですね。

西高辻󠄀:アートプログラムを行うことで、じつは、神社内に対しても大きな効用がありました。普段は梅の木の剪定などに従事する専門の職員がいるんですが、彼らが設営で大きな力を発揮しました。そこに宮大工も加わり、現在では彼らがスペシャリストになって、外部の人には頼まず、設営から何から全部、内製でアート展を運営できています。アーティストとともに職員たちが一緒に作っていくので、コミュニケーション上も非常に望ましい、良い関係が構築されています。

鈴木:なるほど。たしかにアーティストにとっても嬉しいことでしょうね。

西高辻󠄀:内製の延長にあるものをもうひとつ挙げるなら、もともと本当は外部の方なんだけど、デザイナーの前田 景さん、三迫太郎さん、河村美季さんという3名が所属する意匠課なる部署が天満宮には存在しています。ここでは、境内のさまざまなモノ、コトをデザインしてもらっています。3人でチームを組んでもらい、社外の方だけど、意匠課の職員という立場で、毎週1回、福岡市在住の三迫さん、河村さんには太宰府まで出勤してもらっています。

天満宮から始まった有名コーヒーショップの新しい店舗戦略

遠山:建築家の方々との交わりについてもう少し伺いたいのですが、現在、多くの注目を集めている仮殿の設計が、藤本壮介さんに決まるまでの経緯はどのようなものだったのですか?

西高辻󠄀:何人かの建築家の方にお会いして、それで最終的に藤本さんにお願いしました。御本殿を改修する約3年の間にいらっしゃる参拝の方々をお迎えするには、ビジュアル的にも素敵な「仮殿」であるべきだし、3年できれいさっぱり終わるものでなく、その後にもつながっていくコンセプトが望ましいと考えました。そういう理由で、屋根に緑の森を戴いて、その1本1本の木が3年ののちには境内の森に還っていくというプランは素晴らしいな、と。

遠山:太宰府で建築家といえば、隈 研吾さんが設計したスターバックスコーヒーの店舗がよく知られていますね。

鈴木:太宰府天満宮表参道店ですね。木組み構造を用いたデザインが印象的で、インスタなど、SNSでもしばしば話題にあがります。

西高辻󠄀:じつは、スターバックスとして、特定の建築家にスペシャルオファーを出したのは太宰府が初めてのケースだったんですよ。

鈴木:そうなんですか!

西高辻󠄀:表参道の鳥居をくぐってすぐのところに、県内の企業の方が土地を買われて。さて、いよいよ出店計画をというタイミングで、場所が場所だからと当宮にご相談に来られまして。

遠山:ほう、ほう。

西高辻󠄀:スターバックスとしては平準化された店舗をそのまま出すおつもりだったのですが、当宮から「いや、それはやめてもらいましょう」と(笑)。それで、知人と共にかねてから存じ上げていた隈 研吾さんを紹介したんです。

遠山:なるほど。

西高辻󠄀:結果として、あの木組みの店舗が全国的にも話題を呼んだので、その後「デザインされたスタバ」は店舗戦略的にも広がっていったようです。さらには、社寺の前に積極的に出店されるようになったと聞いています。伊勢神宮、出雲大社、長野・善光寺それぞれの参道や門前にデザインされたスタバが出店していますが、それらは太宰府がきっかけであると思います。

遠山:少し調べただけでも、太宰府のスタバが2013年オープンで、その後に出雲、善光寺、お伊勢さん……たしかに! 影響大だったんですね。

鈴木:地域の中心的な存在が、アートや建築に向き合うことで、地域にも良い影響を及ぼす好例といえますね。

西高辻󠄀:スタバなどを契機として、太宰府の街にカフェやレストランなど、以前は見られなかったお洒落な店も増え、県内外の若い参拝者の方からも太宰府の良い評判が聞こえてくるので嬉しい限りです。

遠山:地域にもアート界にも、そしてスタバの例のように、私たち経済界にも、良い影響を今後もいただければと思います。

鈴木:今後の現代アート界に対する発信もますます楽しみな、まったくほかに例のないパワースポットですね。また、お参りに伺わせてください。

西高辻󠄀:はい、ぜひ。お待ちしております。

Information

Nerhol「Tenjin, Mume, Nusa」

会期:2024年5月11日(土)~8月4日(日) ※7月15日(祝)を除く月曜休館

開館時間:9時~16時30分(入館は16時まで)

会場:太宰府天満宮宝物殿 第2・企画展示室 〒818-0117 福岡県太宰府市宰府4-7-1

観覧料:一般500(400)円・高大生200(100)円・小中生100(50)円

※( )内は30名以上の団体料金、障害者手帳提示により付添者1名まで半額料金

主催:太宰府天満宮

企画協力:Yutaka Kikutake Gallery

▶︎https://keidai.art/

菅原道真公1125年 太宰府天満宮式年⼤祭記念「神⼾智⾏―千年を描く―」

会期:2024年4⽉13⽇(⼟)〜6⽉23⽇(⽇)

開館時間:10:00〜18:00、⾦曜⽇のみ10:00〜20:00

休館⽇:⽉曜⽇(祝⽇の場合は開館し、翌⽇休館)

会場:⾼崎市タワー美術館(〒370-0841 群⾺県⾼崎市栄町3-23)

電話:027-330-3773

ホームページ:https://www.city.takasaki.gunma.jp/site/tower/

主催:⾼崎市タワー美術館、太宰府天満宮

特別協⼒:鈴懸

企画協⼒:ギャラリー広⽥美術

協賛:有沢製作所、画廊 光芳堂、⼤丸松坂屋百貨店

展覧会事務局:⻄⽇本新聞イベントサービス

以降の巡回展情報

2024年7⽉6⽇(⼟)〜9⽉8⽇(⽇)岐⾩県美術館(岐⾩県)

2024年9⽉15⽇(⽇)〜11⽉24⽇(⽇)新⾒美術館(岡⼭県)

御本殿改修完了後、2027年に太宰府天満宮敷地内「⽂書館」にて襖絵を公開予定

profile

1980年、福岡県太宰府市生まれ。太宰府天満宮の御祭神 菅原道真公から数えて40代目に当たる。東京大学文学部歴史文化学科(美術史学)卒業。國學院大學大学院文学部神道学科で神職資格並びに修士号取得後、太宰府天満宮に奉職。大学在学中の研究、フィールドワークを経て、現代美術に造詣が深く、2006年に立ち上げた太宰府天満宮アートプログラムでは、ディレクターとして展示企画に携わる。

profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。

▶︎http://www.smiles.co.jp/

▶︎https://t-c-m.art/

profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手掛けている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。

▶︎https://twitter.com/fukuhen