多彩な才能が反映された自邸

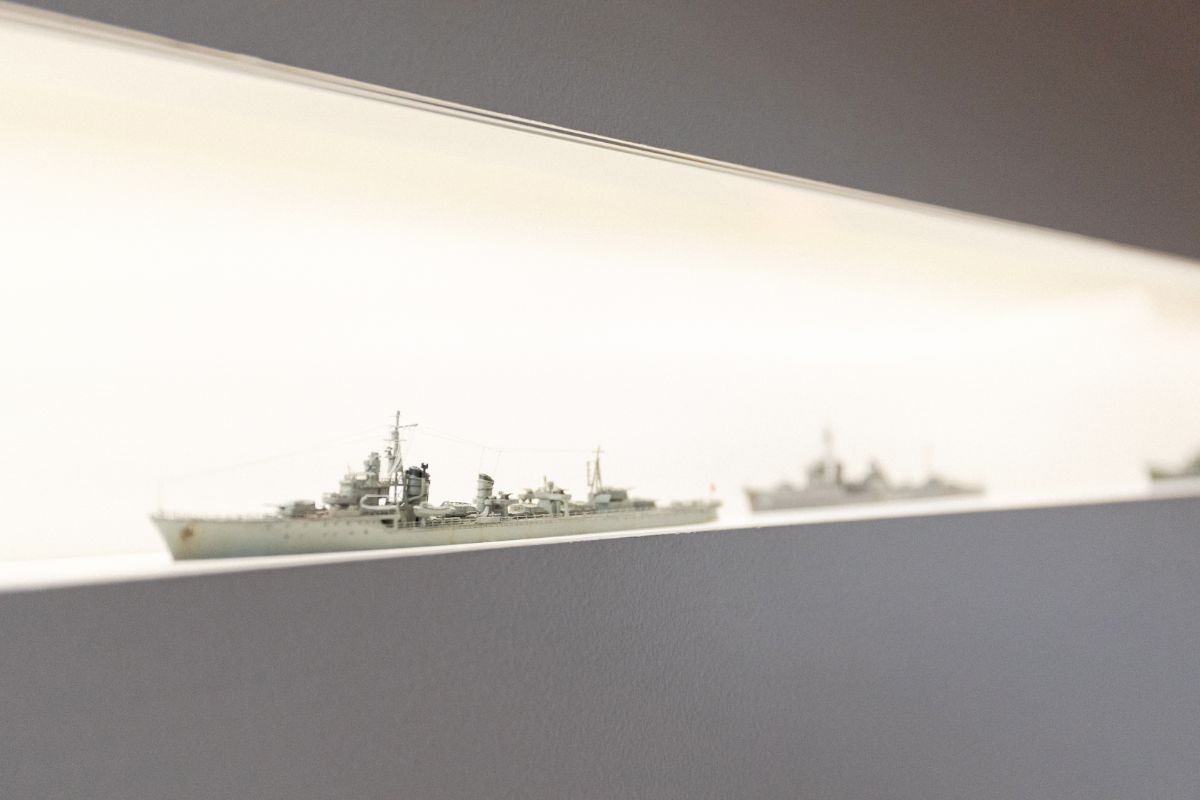

寺田尚樹さんはいつも楽しいことを夢想しているように感じられる人だ。それが次のデザインプロジェクトなのか、新しく輸入する家具への期待感なのか、仕事が終わったら待っている飛行機の模型製作なのか、はたまた料理の仕込みなのか、外から見ていても分からないけれど、どんなことでもどうやったら面白がれるか頭の中がグングン回転しているよう。多忙なはずなのにドリーマーでいられる。あるいは、あくせくできない性格なのかもしれない。

そんな寺田さんが、今年完成させた念願の自邸を、惜しみなくすみずみまで案内してくれた。あらゆるディテールに丁寧なデザインと完成度があるのだが、何よりも愉快でエネルギーに満ちた空間になっている。

まず家の正面に立つと、ひとつも窓が見えず、唯一の開口部は赤いクルマとバイクがのぞくガレージ。大きなオブジェに入っていくような感覚で玄関に入ると、そこには真っ黄色で斜めの壁!

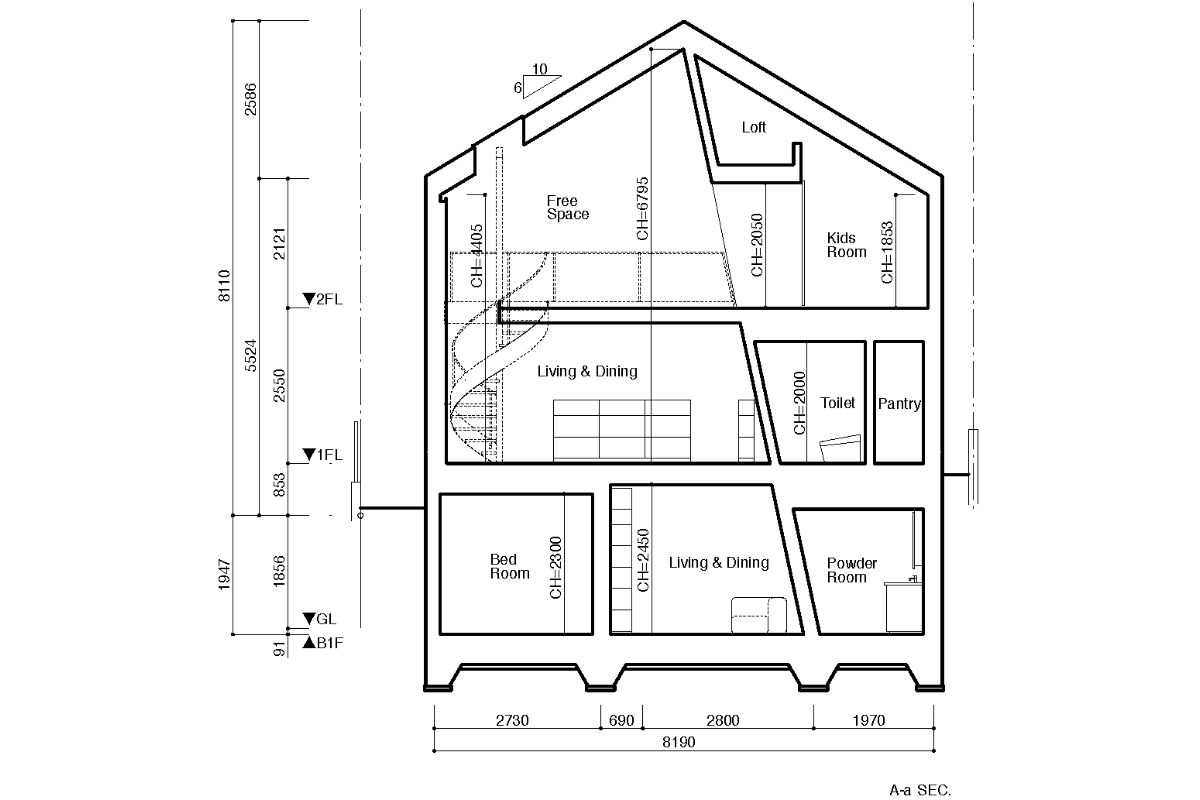

「この斜め壁、実は屋根まで続いているんです。この壁が家を貫いていることで各階がつながり、3層がまとまってきます」

なるほど、まるでウォークインできる大きな彫刻のような構成になっている。

二世帯住宅になっているこの家のエントランスの階(半地下)には、近々ご両親が同居される予定。壁には斜めのスライディングドア(引き戸)があり、するすると開いて不思議な感覚にとらわれる。マジカルな幕開けだ。

リビングダイニングの壁にはぴっちりとハラーシステムの棚が設置されて、置き家具ながら設計段階から綿密に計算されていることがうかがわれる。居室にはグラフィックデザイナーのお父さまが描かれた仏画と、マーティン・ヴァン・セーヴェレンのシェーズロング、古い「太陽」誌のバックナンバーがご両親夫妻の到着を待っている。

2階は尚樹さんファミリーの生活空間。階段を上がると踊り場から左にリビング、右にバスルームなどのプライベートに振り分けられている。リビングダイニングはホールと呼びたいほど圧巻の天井高。いちばん高いところでは約7m。ここは家庭の中のパブリックな場で、家族は寝る以外の時間をここで過ごせるようになっている。壁の色は白とウォームグレーが使い分けられていて、光の反射によってデリケートで豊かなグラデーションを作る。

北側には大開口のテラスがあるが、ファサード2階の壁がかなりセットバックされている。どうりで道路からは開口部が見えないはずだ。広いテラスにはボリューム感のある植栽ポットが並んでいる。

「ガーデンファニチャーの輸入をしている友人がポットと植栽をプレゼントしてくれました。僕が料理好きだからオリーブとローズマリーを植えてくれたと思うんです。最近は七輪で秋刀魚を焼きましたね(笑)」

キッチンで驚くのは継ぎ目のない1枚のステンレスのトップに複雑な凹凸が刻まれていること。火口や調理面の周囲が一段低くなっていて、水を流して洗えるようになっている。工芸品と思わせるような気持ちのいい美しい仕上がり。これは職人さん泣かせだろうと思いきや、「腕の立つ作り手は、ややこしい仕事にやりがいを感じてくれた」そうだ。生活に生かされる職人技が今でも残っていることに感激してしまう。ちなみに寺田さんの料理の腕前はシェフ級だと評判だ。

バスルームにも斜めの壁が効いている。10センチ角の白いタイルがチャコールグレーの目地で整然と設置され、フランスのアーティストJ.P. レイノーの作品『ゼロの空間』を彷彿とさせる。トイレも同じ矩形の空間が通路で区切られて連続している。

3階はベッドルームのあるプライベート層だが、ロフトが緩衝ゾーンになっている。この家のハイライトでもあるパントンのリビングタワーが置かれ、彫刻のようでもあるが、実際に上ったり座ったりと、人が絡んで使われる。この家のシンボルともいえる作品だ。

住まうというアート、その実践のための道具と手段

空間のイメージ作りが見えるのは楽しい。寺田さんにとって、1969年に誕生したリビングタワーが意味することは何なのだろう。

「僕が50年代、60年代のデザインに惹かれるのは、時代のポジティブなエネルギーを感じるからだと思います。第二次世界大戦後、どの国も貧しく、戦後復興という課題を抱えていました。建築家やデザイナーは新しい素材や造形を研究して、新しい時代を作っていった。いわゆるモダンデザインの再出発期ですね」

寺田さんはマニアなコレクターとしてではなく、かの時代の優れたものを現代の生活に生かし、最大に「今日化」することに使命を感じているようだ。「美しい家具やプロダクトは使いこなすためにある」と話す。

この家は光に関して細心の配慮がなされている。自然採光と人工照明の分断がなく、居心地のいい光が巡る。壁と屋根の傾斜の入隅には照明が隠されていて、天井全体を間接的に照らす。だが、食事のときには中心に照明があったほうがまとまり、華やぎが出るのでペンダントライトが求められた。けれどこの高い天井から吊るとずいぶんと間延びしてしまうので、キッチンの壁から片持ちのアームを伸ばして位置を変えられる照明が特注されている。電源はわざと螺旋スパイラルコードを見せて、ユーモラスな印象だ。

「一般的にデザインとアートを区別したがる傾向がありますが、建築も含めて、自分で好きなもの美しいと思うものを決めることのほうが大切だと思います。そもそもアートとデザインは対立項ではないし、自分の好きを見極める鑑賞ポイントをもって、そのモノサシで見るようになれば、楽しみ方も豊かになります」

「モジュールソファはこの家のために設計してしまいました。インターオフィスで特注しましたが、リクエストが多ければ製品化されるかな(笑)」

中心となる家具のテキスタイルを統一することで、似て異なる素材や色が混在するバラツキ感がない。強い色ながら絶妙な抑制が利いている。

独特のフォルムが並ぶなか、もうひとつ空間を制御しているものは、ハラーシステムのシェルフ群だ。クロームのキリッとしたグリッド、白、オレンジのフェイスが作りつけの家具のようにピッタリと配置されている。固定ではないので照明が入っているもの、扉のあるものなどとシステムを組み替えることも可能だ。

キッチンとリビングを隔てる配膳収納棚にはオレンジ色のハラーシステムが設置されていて、家族の記念写真、思い出の品々、ガラスの徳利コレクションなどが飾られている。

アートとデザインの味わい方、楽しみ方

ソファの脇に置かれたタイプライターはエットレ・ソットサスの名作、ヴァレンタイン。工業製品として初めてニューヨークの近代美術館MoMAに収蔵された名作である。現代のアートを定義していると言ってもいいMoMAに70年代、工業製品が入ったあたりから、デザインとアートは接近しはじめていたのだ。

「ヴァレンタインはデザイン的にも優れたものだけれど、ここにある理由は少し違うんです。デジタルネイティブでタイプライターというものを知らない娘が自然と関心や興味をもってもらうようにしたかった。インクリボンを打って紙にじかに印字するアナログな道具を知ることで物の成り立ちや歴史に触れてほしいですね。僕の場合は父が持っていたアルネ・ヤコブセンの美しい灰皿でした。子どもだった僕は誰がデザインしたかも知らず、上部の半球を回転させて灰を下に落とすアイデアに感心し、無駄のない造形に魅了されました。モノに愛着をもてると、より深く理解することができるんじゃないかな」

好きを極め、楽しみつくすことで、対象物はアートへと変容する。自ら関わることで、名作家具はネームバリューや市場価格にかかわらず、家族にとって価値あるものとなる。それは家宝とも言えるし、家族のアートコレクションに育つ。権威に圧されて買うのではなく、勇気をもってチャレンジングに使いこなすことがデザイナーや建築家のキュレーションなのだ。デザインされた当時とは社会状況もライフスタイルも違ってきている。そのギャップが「どう使うか?」によって再解釈されていく。

寺田さんはAAスクールというロンドンの建築の名門校に留学し、英語が充分にできない時期も課題のプレゼンテーションでは常に自分の意見を求められた。

「留学したロンドンでも2年仕事をしたオーストラリアでも、質問に対してその場で考えを伝える訓練をされました。もう徹底的に。最初は言葉も自由ではないので、模型やドローイングのあらゆるコミュニケーションツールを駆使して、自分の意見を伝えないといけない。そして、伝える何かをもっていないといけないんです。それがないと存在を認めてもらえないから」

5年前、インターオフィスの創業者の原田孝行さんが寺田さんに代表を託したのも、おそらくは海外で鍛え抜かれた寺田さんの、デザインを判断する鑑識眼と、説得力のある経営判断のバランスを見込んでのことだろう。デザインシンキングの先駆けだ。

楽しみにアクセスしやすくする家具のサブスク

この家の大きな特徴がもうひとつ隠されていた。それはほとんどの家具がサブスクで手配されていること。

「家を建てるとき、だいたい施工費の10パーセントくらいを家具や照明の分にすると程良いのですが、だいたい工事費が追加になって、お金が遺らないことが多い。僕もそうでした(笑)。それで手が出ないまま『とりあえず』のものになってしまうと仮住まい感覚から抜けきれないじゃないですか。そうすると愛着ももちにくい。サブスクリプションであれば、お試しもできるし、気に入れば買い取りもできます」

寺田さんはハイエンドの家具を体で感じてもらう機会があれば、好きになって大切に長く使うユーザーが増え、結果的には環境にもいい状況が作れるはずだと話す。いいデザインを知ると元には戻れない、そういうエデュケーションの方法だ。

「日本の住環境がより良くなっていくためにも、できるだけ早い段階から名品に触れ、審美眼を養うことが大事だと思います。そうしたエデュケーションの意味もあって、当社もサブスクリプションで家具を提供できるシステムを取り入れています」

寺田さんはインターオフィス扱いのものだけでなく、他社のものでも要望があれば応えられるようにしていきたい考えだ。もちろん修理も最大限受け付ける。そうすることが家具業界全体の啓発活動につながると解釈しているのだろう。

夢見るパワーを蓄えて

「僕は子どもの頃からたくさんSF小説を読んできました。アーサー・C・クラーク、レイ・ブラッドベリ、ロバート・A・ハインライン。フィクションながら科学が人類の問題を解決して未来が明るく感じられ、そこには夢とファンタジーがありました。そして、同時に理詰めで説明できるものも好きだったので、建築を選んだのです」

寺田さんはイマジネーションとロジックの両極を縦横無尽に行き来する。東京やロンドンで学び、日本でも海外でも説得力のあるクリエイティブのボキャブラリーを築いてきた。デザインのヘリテージ(永く受けつがれた文化的な遺産)を敬愛しつつも、現代の社会や生活に合わせて今日化することに努めている。驚くような派手な色を使っても、彫刻のようなソファがあっても、この空間が破綻せずにまとまってしまう理由はそのあたりにあるのだろう。

そして何よりも魅力的なのは、寺田さん自身がいつも楽しそうで夢に満ちていること。現実の問題に追いかけられる大人になっても、たくさんのステークホルダーへの責任をもつ立場についても、目の前の幸せを放棄しない覚悟がある。好きなことを諦めないでいるのは膨大なエネルギーがいるものだ。寺田尚樹さんの「ウォークインできるART」な空間には、夢を見続けるパワーが溢れている。

profile

1989年、明治大学工学部建築学科卒業後、オーストラリア、イタリアでの設計事務所勤務を経て、1994年、英国建築家協会建築学校(AAスクール)ディプロマコースを修了。帰国後、2003年にテラダデザイン一級建築士事務所を設立。2011年プロダクトブランド「テラダモケイ」「15.0%」を設立。2014年から株式会社インターオフィス取締役、2017年より同社代表取締役社長、ノルジャパン取締役上級副社長を務めている。働き方の多様化にも応じる魅力的なオフィスの創造を担う、ファニチャーブランド「i+(アイプラス)」の設立など、複数のブランドディレクションも行う。プラモデル研究家・料理研究家でもある。

インターオフィスURL

▶︎ https://www.interoffice.co.jp/about/