アーティスト遠山正道

鈴木:もう閉幕してしまいましたが、遠山さんがアーティストとして参加した「東京ビエンナーレ」。銀座の三愛ドリームセンター9階にあるRICOH ART GALLERY LOUNGEで発表された作品を通して、遠山さんが表現したかったことや、伝えたかったこと、考えてほしいこと。そして僕が感じたことを中心にお話ししていきたいと思います。遠山さん個人として作品を、芸術祭の中の展示ではあるものの、個展のような形で発表されるのはすごく久しぶりですよね。

遠山:約25年ぶりですね。これまでスマイルズとして芸術祭に参加してきましたが、私個人でこういった芸術祭に参加するのははじめて。あと私の作品という意味では、スープストックトーキョーの店舗に飾られるタイル絵は私の作品ですが、大々的に発表しているわけでもありませんね。ちょっとここで私の作家人生を振り返らせていただきたいと思います。私は1985年に三菱商事に入社して、10年目の95年から97年ぐらいにかけて5回ほど絵の個展を開催しました。それで表現することに味を占めて、スープストックトーキョーを起業することにつながったんです。

鈴木:いつも遠山さんは作家としてのコンテクストは、ビジネスとか起業とつながっているし、アートとビジネスは切り離すことができないと言っていますよね。起業自体が遠山さんにとっては作品のようなものということ?

遠山:そうですね。振り返ってみると、自分が作品をつくること、発表することがビジネスとつながり、今があると思います。そして今もいろんなことに挑戦して、いろんなプロジェクトや会社を立ち上げていますが、そのほとんどはアートとビジネスのつながりによってできています。

鈴木:確かに今や遠山さんはアートの人というイメージが強くなっている気がします。

遠山:そうですね、今回もアーティスト遠山正道としてお声がけいただきましたし、どうしても私とアート、ビジネスは切っても切れないものだと思います。

《Spinout Hours ~弾き出された2時間と、そのいくつか~》

鈴木:遠山さんは東京ビエンナーレで3つの作品を発表しましたが、一貫して「時」がテーマでした。ではまずは巨大な時計の作品《Spinout Hours ~弾き出された2時間と、そのいくつか~》。これはどういった作品?

遠山:今、私たちはとても便利な時代に生きています。例えば電子マネー。今はもう電子決済が当たり前で、お札や硬貨を使用することがものすごく減っています。しかし便利になった反面、お釣りの概念がなくなり、暗算の機会が減ってしまい、さらにはAIの台頭で人間は簡単に能力を低下させてしまったわけです。そこである架空の国の政府が、そうした能力を低下させてしまった人間に対して、10進法の簡便化、合理化させた時計をつくった、という設定なんです。

鈴木:ある意味、今の状況とリンクした作品。人との触れ合いが著しく減ってしまい、コミュニケーションもそう簡単に取れなくなった、そんな現代の社会の動きからも着想を得たわけですね。だけどパッと見たときに、普通の時計と何が違うのか一瞬ではわからないんですが、実はこの時計、時間を10進法にして、11と12が弾き出されてしまっているんですね。人によってはじっくり見ても気づかない人もいたとか。

遠山:案外皆さん気付かなかったりするんです。で、私がこの作品を通して皆さんに考えてほしいのが、その弾き出された2時間に何を思うかということ。

鈴木:ちなみに一日を20時間にするのではなくて、あくまでも24時間を10進法にしているんですよね。だから今までと同じ24時間なんだけど、2つの数字が弾き出されたことで、時計を見る感覚も狂ってくる。その中で何をどう感じるのか、12の時間の中で動いていたけれども、10となることでどう自分の生活の時間を使うようになるのか。作品を否定するわけではないけれど、僕の感慨で言うと、12時間、24時間というのはけっこう合理性があって、10と12を比べると、10は2と5でしか割れない(分割できない)けれど、12は2,3,4,6で割れる(分割できる)のでこういう発想はでてこない。(笑)積み重ねていくべきものは10進法がいいけど、分けるべきものは12進法がいいなと思ってて。

遠山:だから12進法の時計と針の動きも位置も一緒。世の中の摂理は変わらないけど、それをどう切り取るかということなんです。分の刻みも実は6になってるんです。10進法にするんだったら本当は10に刻まなければいけないんだけど、そうしてしまうとかなり画面的にうるさくて。じゃあ5にして一刻み2分っていうのもわかりづらい。実は6の刻みに深い意味はないんだけど(笑)。

鈴木:しかしかなり大きな時計ですよね。同じタイプの時計は、この対談の第3回でも紹介した東京都墨田区のアートホテル「KAIKA 東京 by THE SHARE HOTELS」にも展示されていました。でもあれは部屋にマッチするような大きさ。あとニュウマン横浜(NEWoMan)には、The Chain Museumがアート作品を常設展示する「Wall Street Museum」があって、ここにも一時期展示されていました。

遠山:その2点は私がとある会社さんに依頼してつくってもらったんだけど、これはSEIKOさんに特別につくってもらったものなんです。駅とかで使われる直径1メートルの超大型のサイズの時計。

鈴木:ちゃんとロゴも入ってるし。でも時計の会社がよく10進法の時計をつくってくれましたよね。

遠山:最初に話をした時に、「私たちは時の番人ですから、正確性に欠けるものはちょっと」と難色を示されたんですが、最終的につくっていただけました。

《OTM(On the time machine)》

鈴木:そして次に不思議なオブジェと音声が流れる《OTM(On the time machine)》ですが、これは?

遠山:これのテーマはタイムマシン。60年代の銀座にはタイムマシンがよく現れ、タイムマシンに乗って、行きたい未来を考える習慣を持っていたという設定。

鈴木:音声を聞きながら、このタイムマシンを模したオブジェに乗るわけですね。

遠山:そう、行きたい未来を思うと行けるわけです。私は1962年生まれ。生まれて2年後の1964年には東京オリンピックが開催され、世の中は高度成長期の真っ只中でした。そんな中で銀座に現れるタイムマシンに乗った人々が、行きたい未来を考える習慣を持ち、それが日本の高度成長期を成した基礎になったのではと考えられるわけです。で、その思考習慣を持つのは、現代の物理学者、アーティスト、起業家などの成功者。その思考そのものや人物を指してOTMと呼んでいます。私自身もその経済の成長と自分自身の起業を重ね合わせました。でも誰でも何か新しいことをはじめることができるし、未来をつくりあげていくことができる、そのための装置としての「タイムマシン」という設定です。

鈴木:確かに60年代の、特に銀座で働いていたり銀座に遊びに来ていた人は、世の中が右肩上がりで良くなるしかない日本で生きていました。東京は未来しか見えていなかった。つまり、成功とか夢とかにある意味簡単にたどり着けた人たちが大人も子どもも多かったわけです。いい未来しか見えていなかったし、その未来を簡単に想像できた。だからタイムマシンに乗って思い描く未来もいいものばかりだったと思うんです。その記憶を持っている人は、今も未来はよくなると本気で考えている。でも今の若い人はそうじゃないかもしれない。未来もそう簡単に想像できないし、不安が常につきまとう。さらに直近のことで言うと、コロナのせいもあって生活自体に不安を覚える人はたくさんいます。そういう人たちがこのOTMを体験したらどう思うのか、どんな言葉でこの作品を評するのか、そんな人たちへのインタビュー音声作品も。

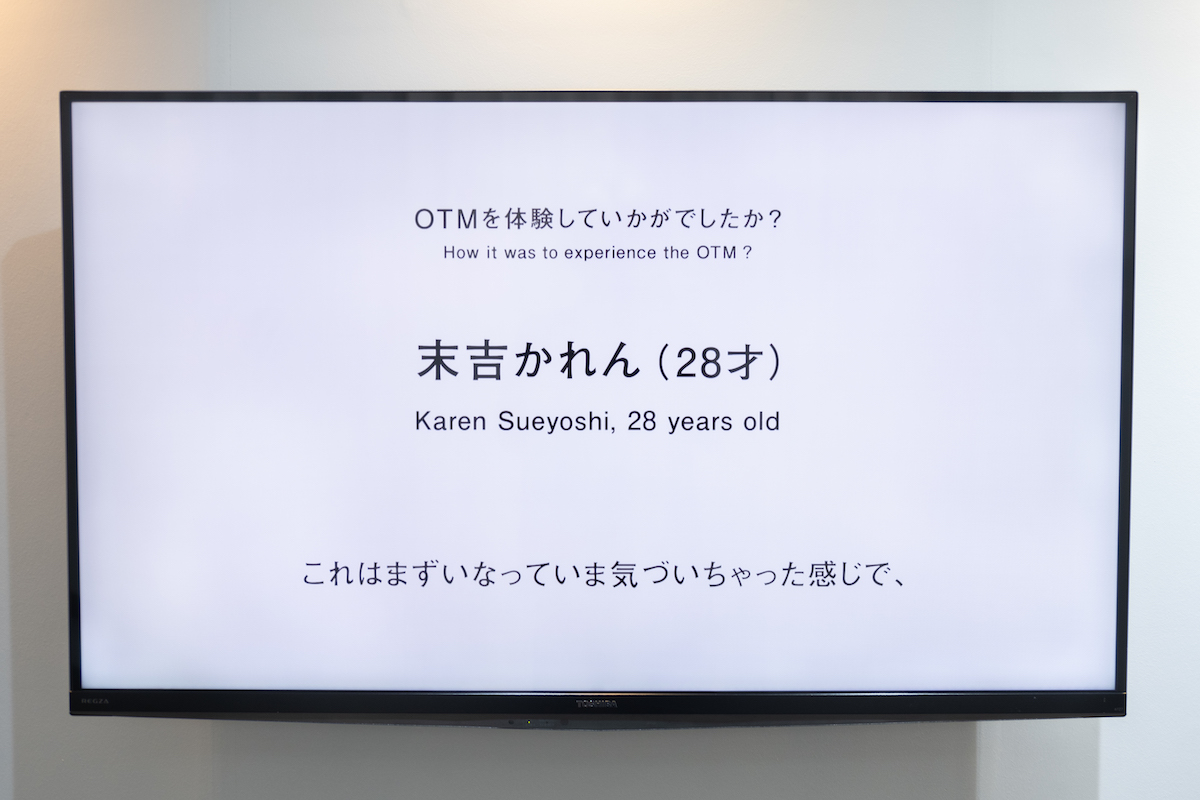

遠山:5人の年代も性別も職業もバラバラの人にインタビューしたという設定で、私が一人五役を演じました(笑)。あくまでも私の意見なのですが、その世代の人たちが思うことを代弁したつもりです。実はある日、起きてすぐに5人続け様に一人で録音したんです。原稿もないし一発録り。例えば末吉かれんさん28才。彼女は夢とか未来をずっと突きつけられてきた世代の女性。いわゆるゆとり世代の彼女は、教育制度に踊らされ、みんなと横一線で足並み揃えることを求められてきたと思うんです。だからいまいち夢に対する希望も期待もなくて、そんな話されるのはうんざり。彼女はこの《OTM》に乗車したことで、まだクールだけど、「未来」とか「夢」って実は悪いもんじゃないのかなって考えられるようになったという設定でした。

未来を切り開くために

鈴木:年代によって未来に対する期待や想い、考え方が全然違いますよね。本当に60年代はどの年代も未来に明るい希望しか持っていなかったし、みんながどこか同じ方向を見ていた。でも今は世代によっても性別によっても大きな差があります。

遠山:私も来年の1月で60歳、還暦を迎えるんですが、「新しい老人」はしっくりこないんだけど、何かいい言葉をつけたいなと思ってて(笑)

鈴木:「新種の老人」(笑)

遠山:それいい(笑)。その「新種の老人」第一期生という立ち位置をとって、“早く遠山さんみたいな老人になりたい”って羨ましがられるようなことをしたいと思ってるんです。なんとなく「老人」という言葉は邪魔者のような、厄介者のようなネガティヴな意味もあるような気がしていて。でもそうじゃない。老人の方が生きてきた年数分経験値があるし、ネットワークがあったり、お金があったり、人生の楽しみ方を知っています。だから何かやりたいとかっていう意欲がちゃんとあれば、若者より優位なはず。

鈴木:確かに、若い経営者とかに成功の秘訣を聞くことも大切かもしれないけど、シニア世代の成功体験を受け継ぐことも重要。もちろんそれが今の時代に必ずしもマッチするわけじゃないだろうけど、知識や経験談をインプットして学び、アウトプットしていくというのも大事だと僕も思います。だからって“俺の話を聞け!”って、自分の話を押し付けたりするのはダメだけど。

遠山:そう、コミュニケーションって大事。いろんな分野のいろんな年代の人たちと交流すること。それは家族内でもいいはずなんです。案外親のこともよく知らなかったり、どんな仕事をして、どんな人生を送ってきたのかって話さなかったりしますよね。

鈴木:一番身近な世代を越えたコミュニケーションの場が家族ですもんね。外に出ていろんな人と話すことも必要だけど、確かに身近な人で自分とは違う経験と人生を送っている人がいるんだから、話さないのはもったいない。

遠山:それに私はよく社会的私欲と言うんですが、これは自分の私欲を掘っていくと、あるとき社会とつながる。それができると幸せだなと思うんです。だから私は自分のこれからの未来を思い描いたときに、後半戦はアーティストの世界をもっと打ち出していきたいなと思ってるんです。

鈴木:そういう明確なビジョンっていうのは、今の時代なかなか持ちにくいですよね。だからこそ、遠山さんみたいな「新種の老人」が引っ張っていってくれることで、未来に希望を持てない若い人たちも、こういう大人になりたいって思うようになると思う。経営者でありコレクターであり作家でもある。そんな遠山さんしか表現できない、見ることができる風景があるんだと思います。これから先、遠山さんがどういう企みを持って新しい何かを生み出すのか。しかもそれがアートの世界でもビジネスの世界でも。遠山さんのこれからの活動を僕も楽しみに、そして追いかけてみたいなと思います。

遠山:作家としてもいろいろと仕掛けたいと思って、今も準備していますので、その発表をお待ちください(笑)。

profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。

profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。