人間そのもののような〈暖居〉の居心地

鈴木:〈谷川ハウス〉は以前にも「Curiosity」で記事にしていますが、ここは詩人の谷川俊太郎氏が建築家の篠原一男氏に一編の詩を託し、設計してもらったという名建築。谷川俊太郎氏の別荘だったこの敷地には、〈谷川ハウス〉以外にも複数の居住施設やアトリエなどが立っていますが、2019年以降、遠山さんがそのいくつかを所有しているんですよね。そして最近、遠山さんが建築家の御手洗 龍さんに設計を依頼して〈暖居〉と名付けた建物が存在感を放っています。そもそも御手洗さんは、どうして建築の道に進んだのですか?

御手洗:建築を始めたのは、建築業をしていた祖父の影響です。小さいころは病弱だったので、医者になろうかと思っていたのですが、大学の進路相談のとき、高校の先生から「血を見るのは大丈夫か?」と聞かれて、それは無理だなと思って(笑)。じゃあ建築にしようとこの道に進みました。きっかけはそんな何げないものでしたが、東京大学の建築学科に入り、そこで安藤忠雄先生が教えていらっしゃると知りました。

遠山:安藤さんが教壇に立ったわずかな時期に、すごい巡り合わせだね。安藤さんはとても多忙な方だったと思うけれど、ちゃんと大学に来ていたのですか?

御手洗:お忙しいなか、週3回くらいいらっしゃることもあったようです。東京に仕事でいらっしゃるときに頻繁に研究室に寄られていたみたいで。レクチャーでは旅やアートの話が多く、そういう話を建築と絡めながらおもしろおかしく話してくださいました。

遠山:ゼミだと90分くらい安藤さんが一緒にいるの?

御手洗:課外授業が多かったですね。研究室では千葉 学先生も見てくださって、安藤先生はいろんなところに連れて行ってくださいました。大学院1年のころ、安藤事務所にインターンに行きました。住み込みで1カ月くらいかな。友だちとふたりで用意していただいた部屋に住んでいたのですが、その部屋が桂三枝さん(現・桂文枝)の事務所と近かったのか、たまにお会いし、さすが大阪だなと(笑)。

遠山:卒業の前に優秀賞で海外に行ったんだよね?

御手洗:学部の最後に卒業設計というのがあり、設計したものが最優秀賞をいただいて。そしてその最優秀賞とは別に安藤先生が設立されたばかりの海外研修特別賞もいただき、海外研修に行きました。3カ月でヨーロッパ11カ国の建築を浴びるようにずっと見て回りました。それが今もすごく良い経験になっています。

鈴木:卒業してから伊東豊雄さんの事務所に入ったのですか?

御手洗:はい。2001年に伊東さんが設計された〈せんだいメディアテーク〉が開館し、僕が入った2004年ごろは伊東さんの作風がガラッと変わろうとしていた時代で、とてもおもしろい時期でした。伊東さんがよく「やってみよう!」とおっしゃっていて。できたものからもう一度言語化するというか、空間を身体で感じてから言葉を拾いにいくというか。そういう筋トレをずっとしていました。

鈴木:遠山さんと知り合ったのはどんな経緯だったの?

御手洗:共通の友だちがいて、3年ほど前、北軽井沢のここ〈谷川ハウス〉に呼んでいただき泊まったんです。

鈴木:〈暖居〉の構想はそのころからあったのですか?

遠山:まだなかったですね。最初のころは〈谷川ハウス〉の奥の藪(やぶ)がすごかったんですよ。だからみんなで一緒に藪刈りをしていたら、離れのような建物が現れて。床が落ち込んでいたりしたけれど、大工さんに直してもらったらすごく良くなったので、縁側を伸ばして露天風呂をつくったのね。その小屋を〈風居〉と呼んでいます。その〈風居〉が想像以上に居心地が良くて、どんどん構想も膨らんでいった。せっかく薪で風呂を焚いているから、そのスペースを囲ったらサウナ的な機能ができるんじゃなかろうかって考えはじめて。とにかく北軽井沢は夏が短くて一年の半分以上が寒い。なので、暖かい小屋をつくりたいというのがありました。御手洗さんにお願いしたのは、彼の代表作のひとつに螺旋階段を大胆に使った住宅があることを知っていて。暖気が巻貝のように螺旋状に上るというアイデアと符合した。それに造園とか建築ってすごく長い付き合いになるから、ずっと付き合える人がいいなと思って依頼したんです。

御手洗:ありがたいですね。

鈴木:〈暖居〉をつくるにあたって、この土地のほかの建築物も意識しましたか?

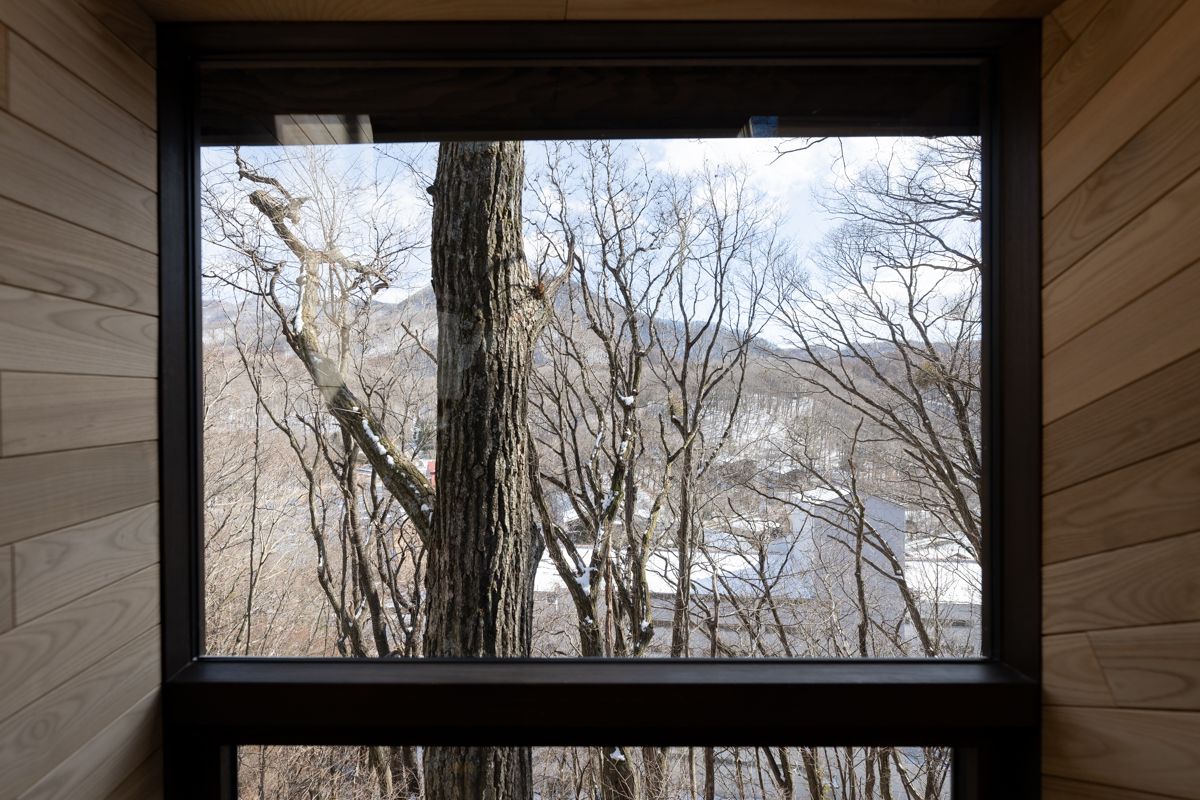

御手洗:最初向こうの母屋(篠原一男設計の谷川ハウス)に泊まらせていただいたとき、それはすばらしい建築で感動しました。建築が輝いているようで、ピュアなとても削ぎ落とされた空間です。そこで遠山さんがストイックに暮らしていました。最初泊めてもらったときは寝袋で寝て。朝起きて外の崖の景色を前に、朝日を見ながらコーヒーを飲んでいる姿がとても幸せそうでした。やっぱり環境がいいから外もまた気持ちがいいんですよね。なので、この土地にせっかく建てるなら、もっとここでの暮らしが広がっていくようなものがいいなと考えました。歩いているだけでも、谷からの風がとにかく気持ちよくて。母屋も〈風居〉も谷に向けて並んでいるので、〈暖居〉もその並びがやっぱりいいなと思いました。遠すぎると無関係になっちゃうし、近すぎて母屋を邪魔するのも嫌なので、いい距離感を保つ場所を選びました。

遠山:〈暖居〉という名前は割と最初のころから考えていて、単なるサウナ小屋とは言いたくなかった(笑)。実際に、サウナ以上の機能になっていて、テーブルも設けて、そこでパソコン作業もできますから。そういう日がな一日暖かい場所が欲しかったんです。

鈴木:その遠山さんの構想と、ツリーハウス的なイメージはどういう段階でできたの?

御手洗:まず敷地を探していて、この場所が見つかりました。けれど、かなり木の根が張っていて、切ったら崖が危ないという様子でした。基礎を打つためには根を切る必要があり、根がやられるとまた木が枯れる可能性もあるので、じゃあこれは根を傷めないためにツリーハウスにしようと決まったんです。それで建物を浮かせることにしました。4本の木が立っているので、その間に引っ掛ける櫓(やぐら)のような。

鈴木:ちゃんとした基礎をしないで、木を支持体にする建築はよくあるのですか?

御手洗:あまりないです。少なくとも日本の建築基準法では確認申請上、難しいですね。今回は10平米以下と小さいため問題になりませんが、基礎がない状態でも当然、構造の計算はしています。そして、周りの景観が良いので全方向に広がる建物にしたかったんです。谷側ばかりじゃなく、西側は夕陽が当たると木漏れ日もきれいだし、母屋のほうの景色もすばらしく、それぞれ4方向に対していろんな景色と環境が広がっている。なので、4本の木が立っている間から出窓が覗くように建物を構成しています。それと当初、螺旋のイメージだったこともありますね。釜に薪をくべていくと、座る高さによって感じる温度が全然違うんですよ。上にいくほど暖かい。部屋自体が大きすぎると、暖めるのに時間がかかるので、できるだけキュッと縮めながら4本の木に合わせて出窓を配置しています。

鈴木:温度を自分がいる高さで調節するところがすごくおもしろいですね。普通、温度は暖房の強弱や窓を開けるとかで調整するけれど、ここでは、今日は寒いからちょっと上にいるとか、自分の居場所で調整する。しかも10平米とは思えない空間の広がりがありますよね。今日は男3人で入ったわけですが、不思議と閉塞感がないですよね。

御手洗:それと普通のサウナと違って贅沢なのが、冷気を入れることができる点です。窓を開けると涼しい谷の風が入ってきたり、上の窓を開けると空気が抜けていったり、少し手を加えるだけで大きい変化になる。自分でコントロールする露天風呂みたいな感じで。

サイズは全部遠山さんの身体の寸法で設計しています。遠山さんが寝るのにちょうどいいサイズだったり、入り口も頭を打たない高さになっていたり。そうすると服を脱ぎ着するような軽やかな感覚であの小屋が使える。なんというか人間に近くなるというか。人の身体感覚と連動する建築ができるといいなと考えました。

御手洗:建築って、いろいろなテーマがあると思うんです。自然に重きを置いたり、歴史がインスピレーション源だったり、都市がテーマだったり。僕は、やっぱり人間に興味があります。居心地もそうだし、身体性もそうだし、快適性もそうだし。人間が建築を通してそこの環境と格闘しながら建築を使い倒していく。そういう生き生きとした人間的な建築をつくりたいと思っています。

小さなものの集積がつくりだす豊かさ

鈴木:出窓の話が出ましたが、現代建築における出窓というのは、流行りとか、象徴的な建築とかはあるのですか?

御手洗:明確にはないかもしれませんが、窓ってけっこうおもしろくて。たとえばオランダは土地が限られているので、建物の間口が狭いんですね。そうするといかに窓を取れるかというのが切実な問題で、大きな窓の建築が多いです。一般の住宅も、通りに面した一番手前にリビングがあって、室内が見通せて、住む人の個性を見せるような窓になっているんですよね。僕も人の居場所となる窓辺にとても興味があります。日本の建築だと窓というよりは、軒下だったり縁側だったり、外となじんだ場所があったりしますよね。その両方が掛け合わさったところに、僕の興味があるのかもしれない。

遠山:建築は人のためにあるとさっき話していたと思うけれど、御手洗さんらしい建築って?

御手洗:あんまり四角くしないかもしれない(笑)。四角くつくることもありますが、キューブにするとどうしても無機質で完結的になってしまうイメージがあって……。それよりはこの1枚の壁とか、この1本の柱とか、そういうことを頼りに場を見つけていくほうがいいなと思いますね。

遠山:全体のボリュームももちろんあるけれど、どちらかというと中の居心地や在りようみたいなところかな。実際に〈暖居〉で過ごしてみると、ひとつの壁、ひとつの柱が有機的にこちらに働きかけてくるような感じがあるので。

御手洗:建築は近代以降、抽象がすごく大きいテーマだったと思うんです。コルビュジエもそうですけれど、抽象という概念で建築をつくると、とにかく輝いた人間にしかつくれない世界ができていく。一方、僕は抽象化しないというか、そこから離れたいという天邪鬼な感覚があります。全体像からつくらずに、その場所ごとの豊かな断片を集積させるように建築ができあがっていくと、もっと生き生きとしたものになるんじゃないかと考えてやっています。

鈴木:美術でいうと19世紀に写真の発明があって、チューブ入り絵具もできるし、印象派が出てくる。それから、キュビスムがあって、20世紀中ごろには抽象表現主義、ジャクソン・ポロックとかマーク・ロスコとか、ああいう人たちが現れてくるよね。

遠山:具象があって抽象がある。なんとなくみんなそんなイメージはあるんだけれど、抽象化するってすごく突き詰めていって一個のものに集中させる感じがする。

鈴木:それもあるでしょうね。たとえばピート・モンドリアンという人は最初は樹木の絵とかを描いていた。それをだんだんと削ぎ落として、葉っぱが線になって、最後はあの有名なコンポジションみたいになっちゃう。ひとつの抽象画の成立というのがわかる。

〈暖居〉の秘密についてもっと聞きましょう。〈暖居〉は「暖」ですけど、断熱性が高いから、夏の暑いときもそんなに中は暑くないですか?

御手洗:谷から上がってくる風って、途中で湿度が抜けてくるんですよね。だからほかの平地よりもカラッとした風なんです。それを窓から取り入れると、〈暖居〉の中で逆に風の速さが増したり、相対温度もあってより涼しく感じるとかもあるかもしれないです。

遠山:あと御手洗さんがおもしろいことを言っていたけれど、普通は暖かくしすぎないようにするんだよね、建築って。

鈴木:『徒然草』にも「家は夏を旨とすべし」みたいなのがあるよね。夏の暑さを凌ぐことを考えるべき。冬はなんとでもなる。

御手洗:太陽の熱負荷からいかに守るかが大事なことなんです。だから一般的には屋根に窓は開けないし、断熱材を入れる。だけど、今回は暖めることが目的なので、陽の光をとにかく入れるということで天窓を開けました。それで不思議な開放感が生まれました。

遠山:あったかすぎて構わない建築。

鈴木:遠山さんは今後ここをどのように活用していきたいですか?

遠山:いまは日がな暖かくこもっている、かつ、いざとなったらサウナ的に使えるっていうことにしたんだけれど。夏は夕方の木漏れ日の渦みたいなのがすごくいいのと、冬は夕方4時半くらいから暗くなるんだけど、谷の窓と山の窓があって、両側で日が暮れるわけ。その夕暮れの30分間くらいが劇的。薄暮の時間が訪れ、そこから一気に暗くなって、そうすると薪の炎だけが明るくて、周辺はすっかり真っ暗になる。でもそのあと、もう18時半くらいになると寒いし、基本的にここって心細いの、ひとりでいると。だから夜の21時、22時まで〈暖居〉にひとりでいたことはないんですが、もう少し暖かくなったら夜も試してみたいと思います。

それぞれの季節や時間帯が織りなす風情を、4つの窓で受け止めるこの小さな建築が、ここでの暮らしをより豊かに、大きく広げてくれそうだ。

展覧会情報

「篠原一男 空間に永遠を刻む――生誕百年 100の問い」

会期:2025年4月17日(木)〜 6月22日(日)

開館時間:11:00~18:00

休館日:月曜・祝日 ただし5月3日(土)、4日(日)は開館、5月6日(火)は休館

入場料:無料

会場:TOTOギャラリー・間

〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 TOTO乃木坂ビル3F

▶︎https://jp.toto.com/company/press/2025_01_15_02/

profile

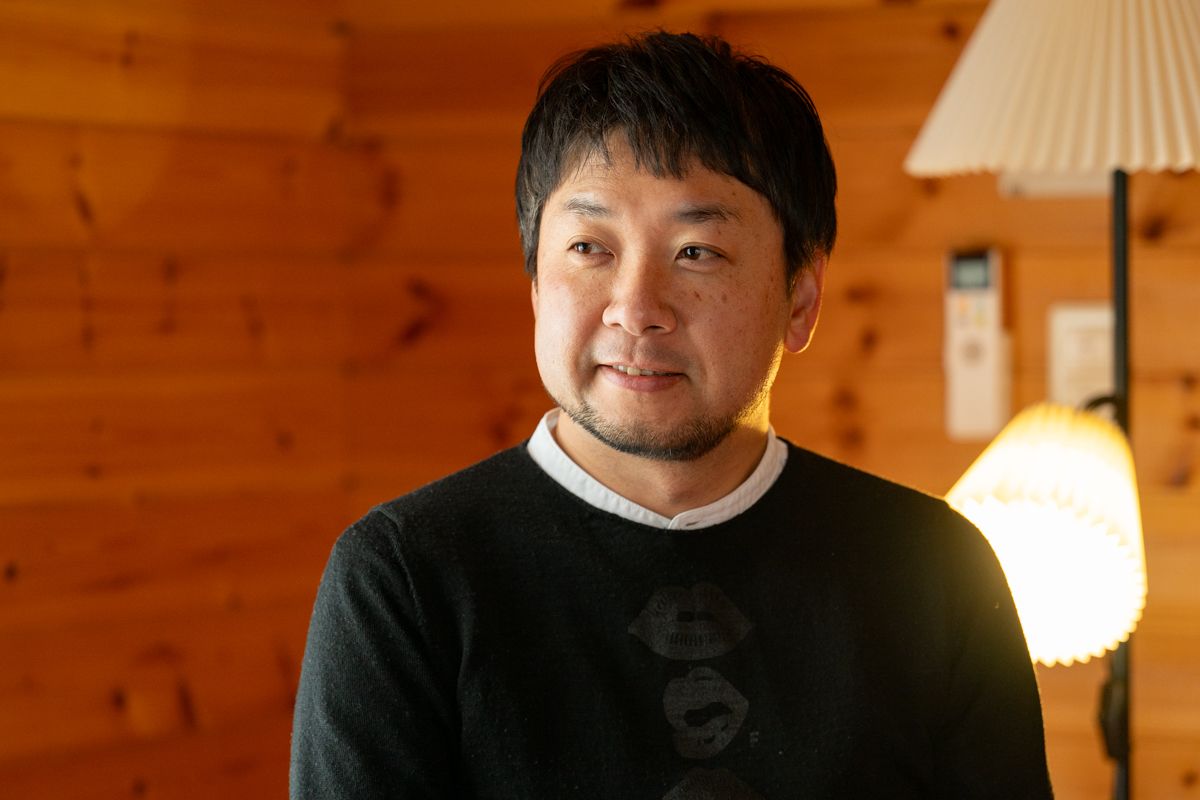

1978年、東京都生まれ。2002年、東京大学工学部建築学科卒。大学の卒業設計でコンドル賞(海外研修特別賞)と辰野賞(最優秀賞)を受賞。2004年、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了。2004〜2013年、伊東豊雄建築設計事務所勤務。2013年、御手洗龍建築設計事務所設立。現在に至るまで数多くの賞を受賞している(~2023 グッドデザイン賞〈ミラトン・Grove〉など)。現在、東京大学、法政大学、日本女子大学、武蔵野大学で非常勤講師を務める。趣味は書道、登山、華、アート鑑賞、お酒など。

▶︎https://www.ryumitarai.jp/

profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。

▶︎http://www.smiles.co.jp/

▶︎https://t-c-m.art/

profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。

▶︎https://twitter.com/fukuhen