オランダでの経験を日本で生かすために

デザイナーとして経験を積んだ後、アーティストに転身して活躍するというケースは決して多くない。ふたつの職能は近いように見えて、決定的に異なるところがある。しかし最近は、デザインもアートも従来の枠組みが徐々に変化してきた。ふたつの領域をかつてないアプローチでつなぐクリエイターが、これから活動の場を広げていくかもしれない。寺山紀彦さんは、こうした予感を確信へと変えてくれそうな存在だ。

日本で建築とデザインを学び、2004年にオランダの「デザイン・アカデミー・アイントホーフェン」に留学。当時のオランダは、コンセプトを重視したデザインの聖地として世界中から注目を集めていた。その経験を通して身につけた、常識に縛られず、広い視野をもち、自由に発想して形にしていくデザイン手法は、寺山さんの現在の活動のベースとなる。アカデミーを卒業した彼は、著名な建築事務所「MVRDV」やデザイナーのリチャード・ハッテンのもとでインターンを経験してから2007年に帰国した。

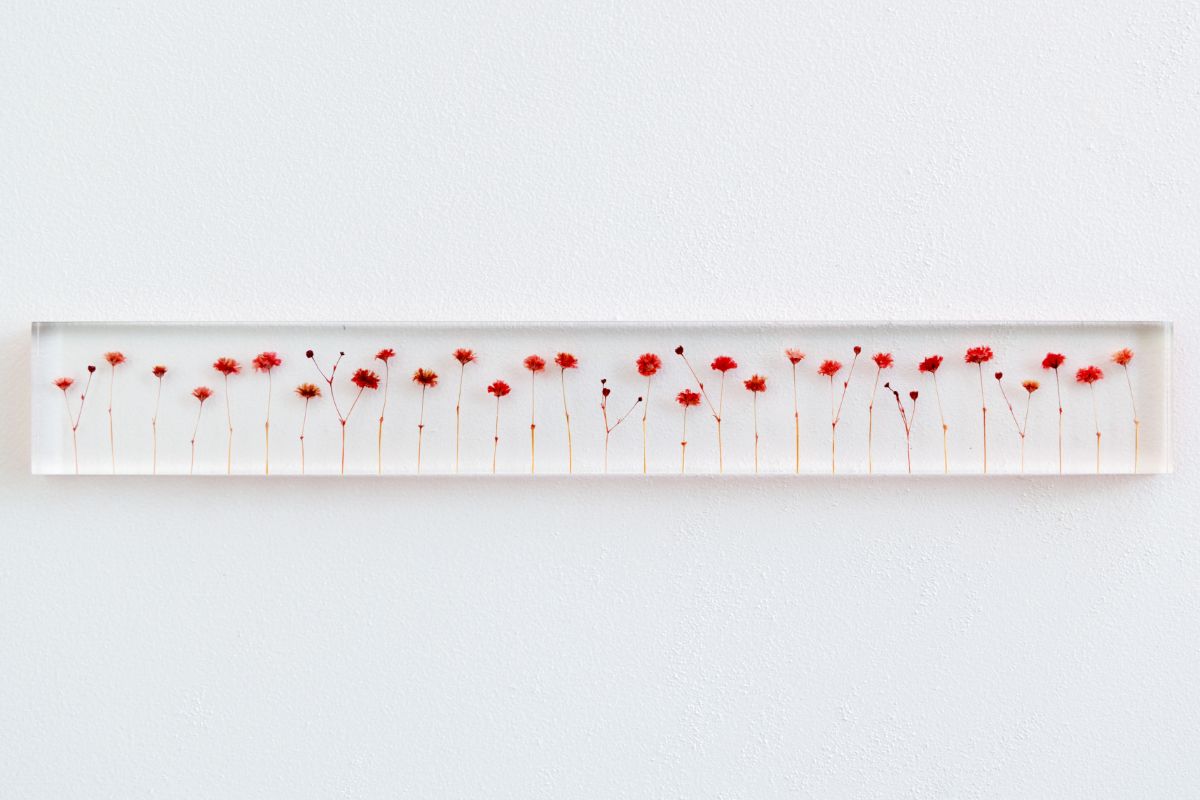

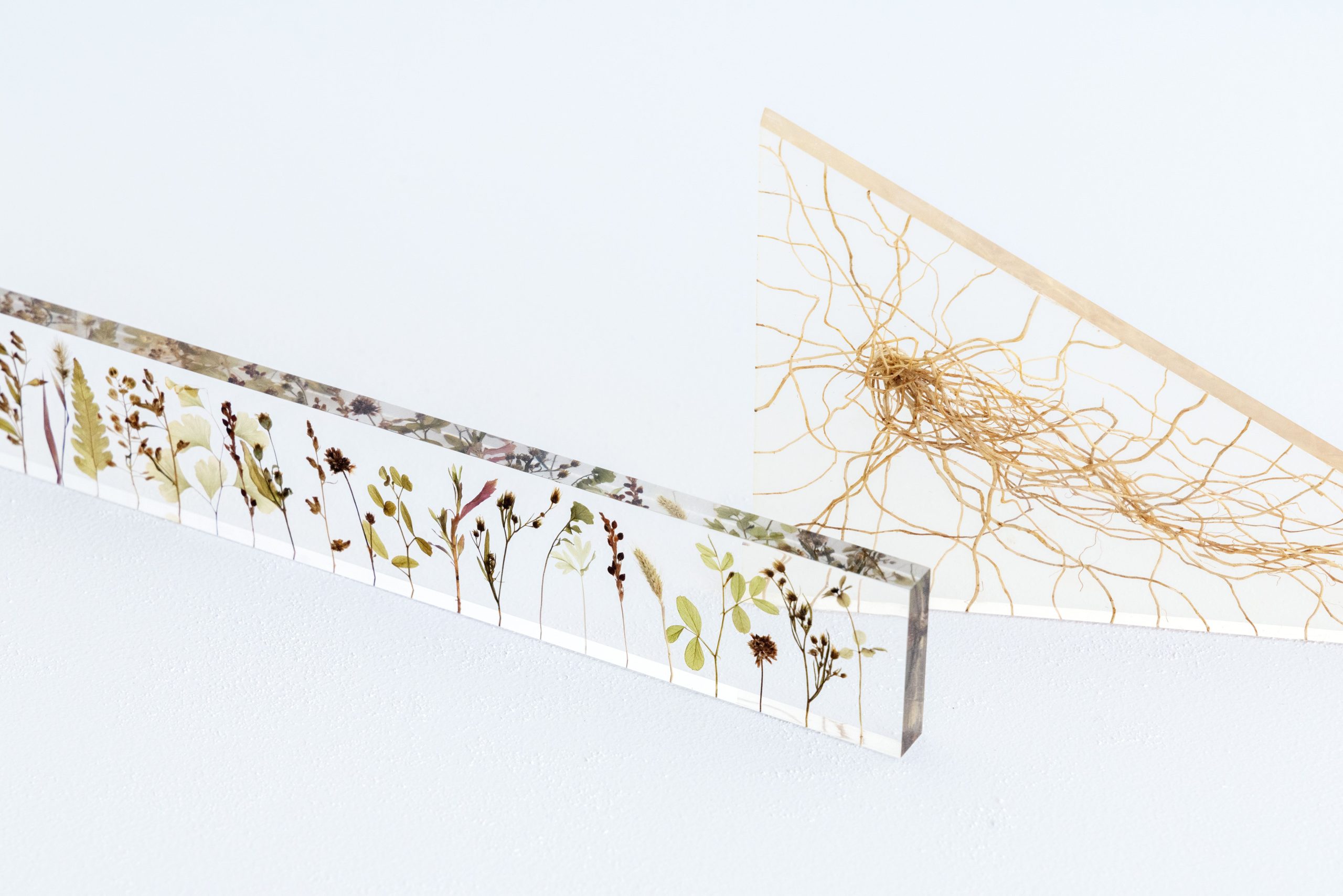

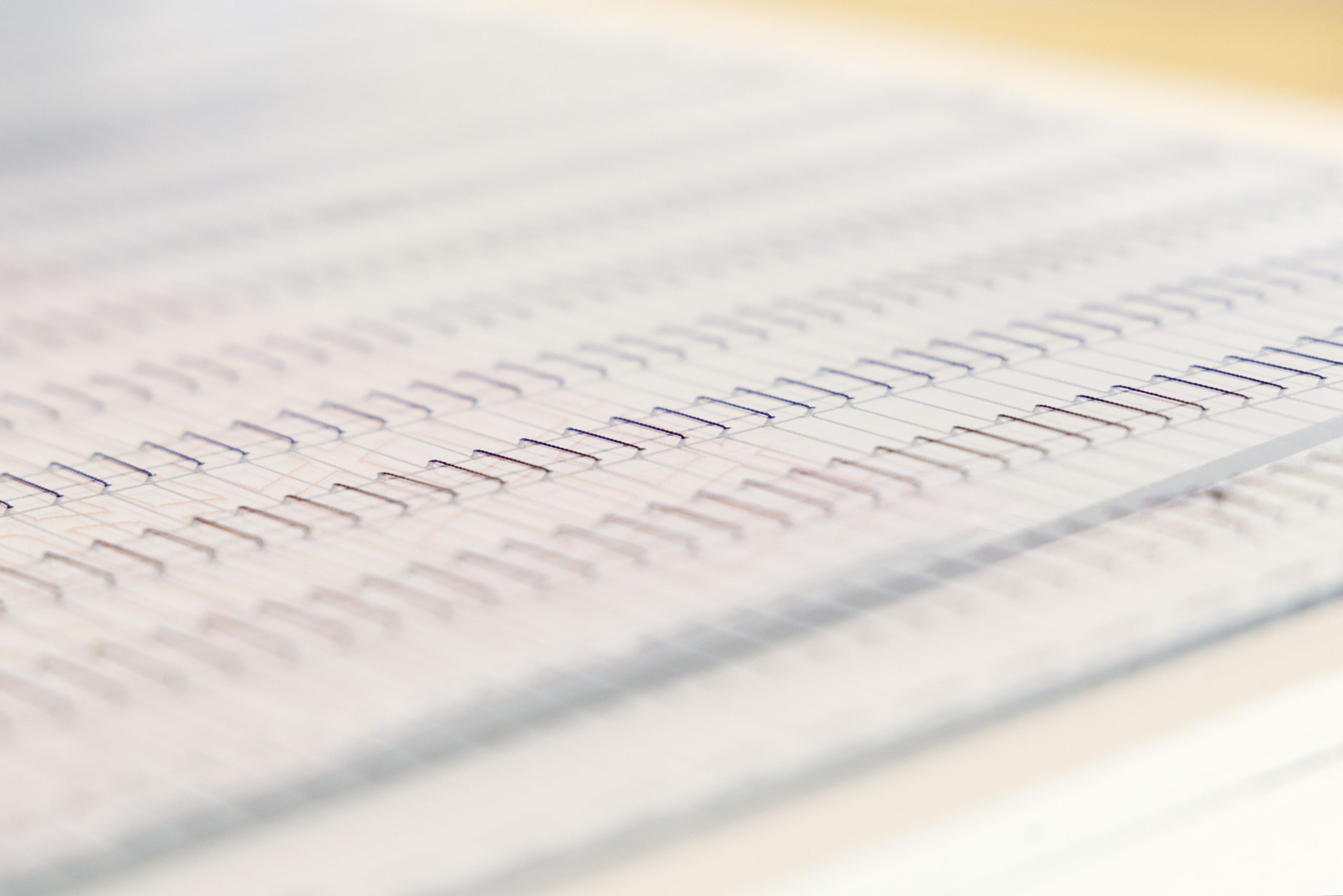

オランダで体得したコンセプチュアルデザインを、寺山さんは日本でも実践し続けた。当時、デザインしたのが「f,l,o,w,e,r,s」。透明アクリルの中に1cm間隔で赤く染めたかすみ草を封入した「定規」だ。犬と散歩していて野原に寝転がったとき、野の花が1cm間隔だったら身長が測れると思い、そこから発想した「軽いコンセプト」によって生まれたプロダクトだという。それを名刺代わりに、日本でも彼の名前は徐々に知られていく。ただし、すぐに順風満帆とはいかなかった。

「オランダではデザイナーが自主的に作品をつくり、クライアントワークも増えていくのを間近に見ていたので、同じように日本で仕事をしていけると思い込んでいました。今、考えたら簡単に仕事が来るわけはないのですが、まだよくわかっていなかったんです。だから自分がつくりたいものをつくって、それを見せて、ということばかりやってきた。気がついたらそのやり方に特化していました。クライアントワークもすごく好きだし、結構うまくやれる自信もあるのですが(笑)」

寺山さんの「f,l,o,w,e,r,s」は、象徴的なプロダクトだ。まず第一に見た目が美しく、誰もが手にしたくなる魅力がある。そして植物がもつ自然の造形が、長さを測る定規としての機能になっているのがおもしろい。自然と人工、曖昧と秩序など、相反するものが一体になっている点もユニークだ。

たとえばオランダでは、こうしたコンセプチュアルな作品がデザインとして受け入れられ、尊重される土壌がある。しかし日本では、デザインでもアートでもない、どっちつかずのものとして捉えられがちだった。それでも寺山さんは、自分のスタンスを貫きながら制作を続けていく。「シボネ」をはじめショップなどで個展を行うことも増え、独自の作風に対しての評判は確かなものになっていった。そんな寺山さんにとってひとつの転機が訪れたのは2017年。40代になり、デザイナーとともに美術作家という肩書をつけたことだ。

「ある時期まではコンセプトなしにものはつくれないと考えていましたが、いつの間にかそうではなくなっていた。美術作家を名乗ったことで足かせが取れたというか、ずいぶん楽になりました。何をモチベーションにして作品をつくるかというと、ただ自分が無性につくりたいから、なんです」

作品をつくるプロセスが次の作品を生む

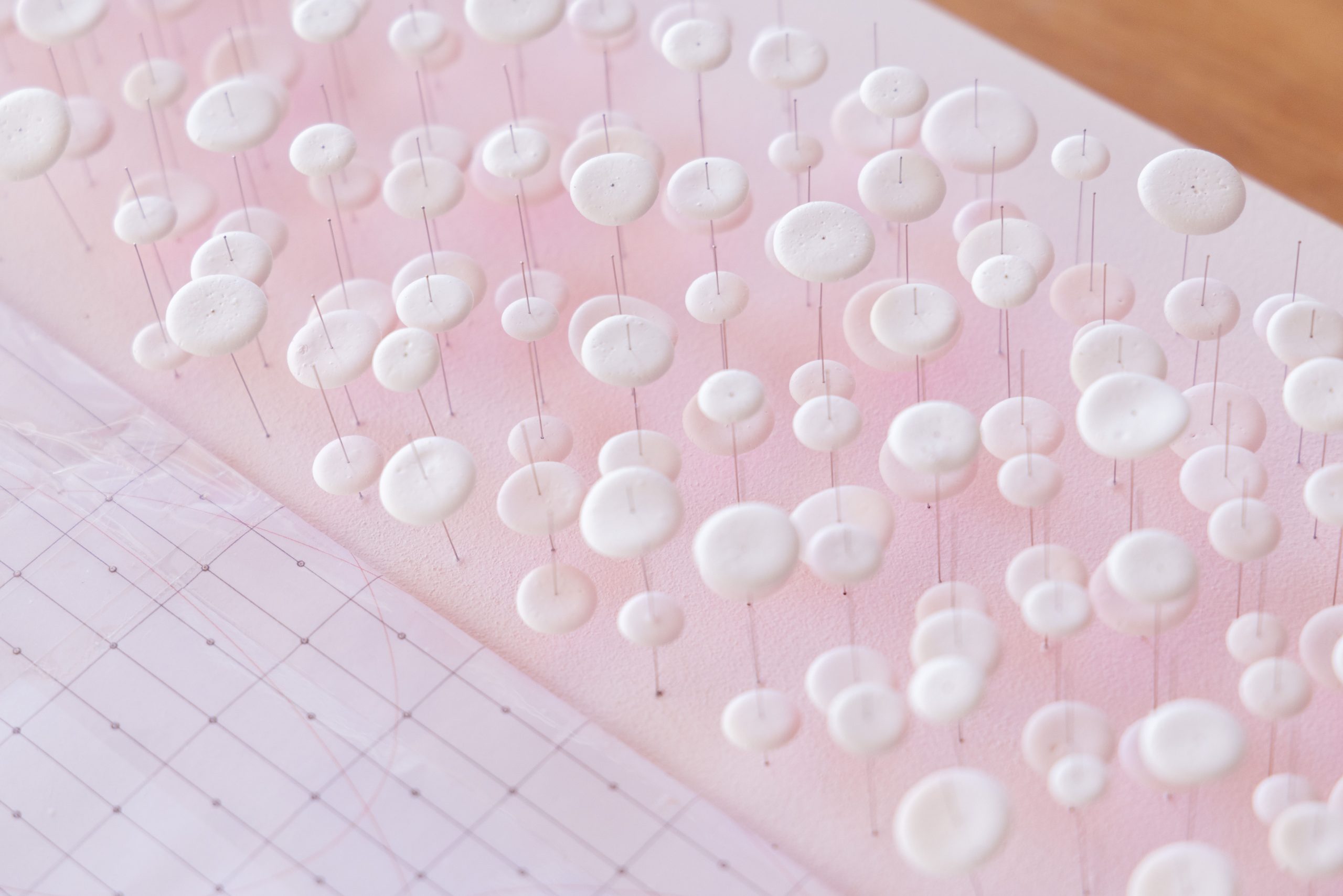

美術作家としての面をもち、機能からもコンセプトからも自由になり、寺山さんにとってものづくりはいっそう楽しいことになったようだ。ただし、だからといって機能やコンセプトを否定するわけではない。たとえば「Dots」というシリーズにもコンセプトはある。しかし同時に、自分の手で試行錯誤を繰り返し、満足のいく表現へと高めていくことに、より価値が置かれている。

「『Dots』は絵を描くときにポタッと床に落ちた絵の具のしずくから発想しました。美しいものをつくる途中のゴミのように扱われるものですが、よく見ると結構美しい。そういうものにフォーカスしたいです」

絵の具のしずくを無数につくり、その中央にピンを刺して、板に固定していくことで「Dots」は完成する。ピンの長さは一定で、しずくをつける位置は4段階、さらにピンをグリッド上に刺していく。こうした緻密さと規則性の重視は、学生時代から一貫する寺山さんのスタイルでもある。

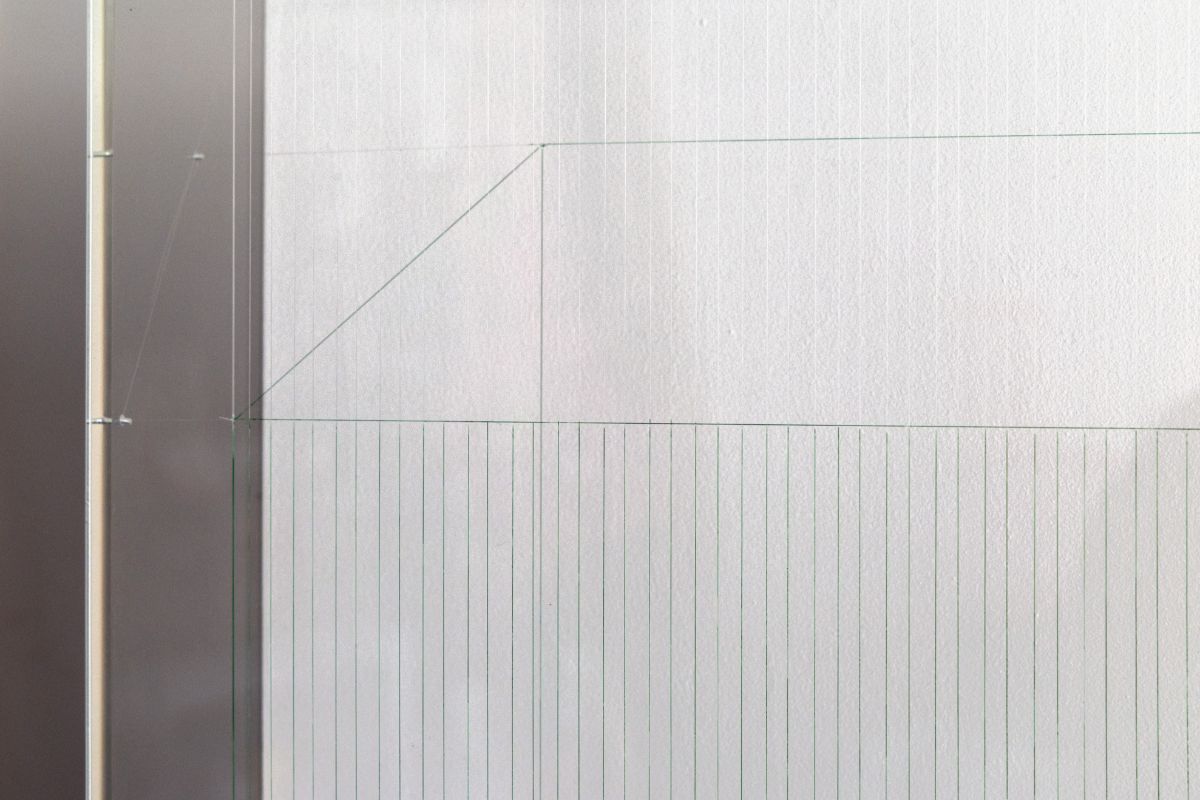

2020年発表の「Line」は、透明のテグスを素材にした作品。アクリルのボックスの周囲に穴をあけ、そこにテグスを通してつくり出した立体の一部に色を塗っている。少し離れて見ると、ボックスの中に繊細な建物が浮かんでいるかのようだ。

「テグスを使って空間にドライフラワーを浮かべるインスタレーションを制作していた最中に、天井からテグスだけを吊るした状態がとてもきれいでした。いつかテグスだけで作品をつくりたいと考え、でもそれだけだと透明で見えないから、色をつけてみた。うまくいったので、その方法でビルの形にしました」

ある作品をつくっているときに、新しい作品のためのインスピレーションを得る。「つくりたい」という衝動は、そうやって湧いてくることも多いという。

「新しいアイデアが出てこなくて困ることはないですね。5つくらいは常にやりたいことがあって、並行して試していると自分の中でヒットするものがだいたい出てきます。そして、うまくいかなかったら放置しておく。何年か後に別の何かと結びついて形になっていくこともよくあります」

都心を離れた環境がもたらすもの

たとえばスタジオの壁に掛けてある、粘土でつくった白いランプシェード。これは内側に金箔を貼って仕上げる予定で進めていたが、途中で作業を止めて、そのままにしている。

「なぜかあの状態で止まっていて、もう1年くらいたちますね。ある日、いきなり金箔を貼りだすかもしれないし、金じゃない何かを塗るかもしれないし、違う何かと組み合わせたくなるかもしれない。それは自分にもわかりません」

つくりたくなるタイミングを気長に待つのも、過剰なほどの緻密さやきめ細かさをもって取り組むのも、寺山さんの作品づくりに欠かせない要素だ。アーティストはともかくデザイナーであれば、もっとあらゆる物事を合理的に進めるだろう。一方で彼の作風には、やはりデザイナーらしい要素もしばしばそなわっている。照明を多く手がけている点もそのひとつだ。

「照明は定期的につくりたくなります。乱暴な言い方ですが、何かに電球がついていたら照明になる。光があると空間が変わるし、人も集まるし、昔から好きなんです。照明に比べると、カトラリーや椅子はだいぶんハードルが高い」

寺山さんのスタジオがあるのは、東海道本線の二宮駅のすぐ近く。隣駅の大磯には自身で設計した家があり、家族とともに暮らしている。どちらも海辺が近いので、代表作「Crust of the polygon」の素材になる流木は散歩しながら手に入れることができる。都心をやや離れたライフスタイルは、彼の作品の中に流れる時間とつながっているように思える。今まで手がけた作品や途中でストップしている試作品を、普段から目に見える場所に置いておけるのも、広めのスタジオを借りることができたからだ。

「リチャード・ハッテンのスタジオで働いていた頃、あの時点で彼は『もうコンセプトなんて要らない』と言っていた。オランダのデザイナーがなぜそんなことを言うのかわからなかったけれど、今になって少しわかってきた気がします。できるだけ縛りをなくして、自分の中から出てくるものを大事にしたかったんでしょう」

都会で過ごす毎日は、さまざまな利便性と引き換えに、時間に追われてしまい慌ただしい。だからこそ本来のペースを取り戻すために、家でのひとときは貴重なもの。そして住空間は、そんな感覚にフィットするものであってほしい。インテリアを好みのとおりにしつらえて家具やアートを一生懸命に選ぶのは、決して贅沢ではなく、自分らしい生活を送るうえで欠かせないことだ。

寺山さんの作風も、そんなシーンにこそふさわしいに違いない。新鮮な発想、時間をかけたプロセス、細やかな手仕事が、あらゆる作品に息づいている。美術館で鑑賞するような額縁に収まったアートとは対照的に、現代のクリエイションならではの生き生きとした情感と、語りかけたくなるリアルな存在感がある。人々や社会のありようをふまえてニーズを満たすデザイナーとしての経験が、どこかベースにあるのかもしれない。しかしより印象的なのは、ありふれたジャンルにとらわれない独特の個性。それは間違いなく、ものづくりの本質とつながっている。

profile

デザイナー・美術作家。日本でデザインを学んだ後、オランダの「デザイン・アカデミー・アイントホーフェン」に留学。留学中にオランダのコンセプトデザインを体験し、「スタジオ・リチャード・ハッテン」「MVRDV」で研修。帰国後は「studio note」を立ち上げ、プロダクトデザインを中心に「CLASKA 701号室」のインテリアデザイン、店舗アートワーク、クライアントのデザインワーク等、様々なデザイン活動を行う。21_21 DESIGN SIGHT(デザインあ展、米展、ものさし展、ZAKKA展)への参加やギャラリーでの展示、個展などアーティストとしての活動も活発。

studio note

▶https://studio-note.com/