祖父が創業したタイルメーカーを現代に受け継ぐ。

愛知県常滑は日本六古窯のひとつであり、平安時代から続く常滑焼で広く知られている。また明治以降は土管やタイルなどが量産され、フランク・ロイド・ライト設計による旧帝国ホテルの外壁を覆ったのも常滑製のスクラッチタイルだったという。現代においても、常滑は陶磁製品の有力な産地として、大メーカーから個人作家まで多様なつくり手が活動している。

水野製陶園は、1947年に水野平吉さんが常滑で創業した、窯業原料とタイルやレンガなどの建築資材をつくる会社だ。常滑のメーカーや旧満州の工場で十分な経験を積んでいた彼は、それまでにないタイプの製陶所をつくり出す。特に窯業原料や焼き物についての見識と、創造性を重視する気風は、現在の水野製陶園に脈々と継承されている。

水野太史さんは平吉さんの孫にあたり、2014年から社内に水野製陶園ラボを立ち上げて新機軸を切り拓いている。京都の大学で建築を学んだ水野さんは、学部時代に休学して集合住宅の設計を手がけた。卒業後は東京で建築の仕事などに携わり、2010年に常滑に戻って自身の建築設計事務所を設立。並行して水野製陶園にかかわってきた。

「祖父は仕事のことを本当に楽しそうに話す人でした。自分も仕事に対してそのような姿勢でいたいと思っています。工場自体が祖父の仕事の成果のひとつであり、日々その仕事に励まされています」

水野製陶園は以前から、坂倉準三や吉村順三はじめ日本を代表するような建築家たちとコラボレーションを行ってきた。建築家でもある水野さんがラボを運営することで、そのコラボレーションはいっそう盛んになっている。デンマークのOEO Studioが、オパス有栖川の新しいコンセプトルームをデザインするにあたり、玄関で使うタイルを水野製陶園にオーダーしたのは、OEO Studioのヘッドデザイナーであるトーマス・リッケが水野さんの仕事を雑誌で見たのがきっかけだった。

スカンジナビアと日本の文化の交差をテーマとするオパス有栖川の空間には、歴史と現代性を兼ねそなえたカスタムメイドのタイルがとてもよく似合う。深みのあるブルーは、長い時間とこの国のクラフツマンシップが結晶した色合いにほかならない。トーマス・リッケは、そんな水野製陶園のものづくりの魅力を直感したのだろう。

人の手仕事と自然の働きがつくる、深みのあるブルー。

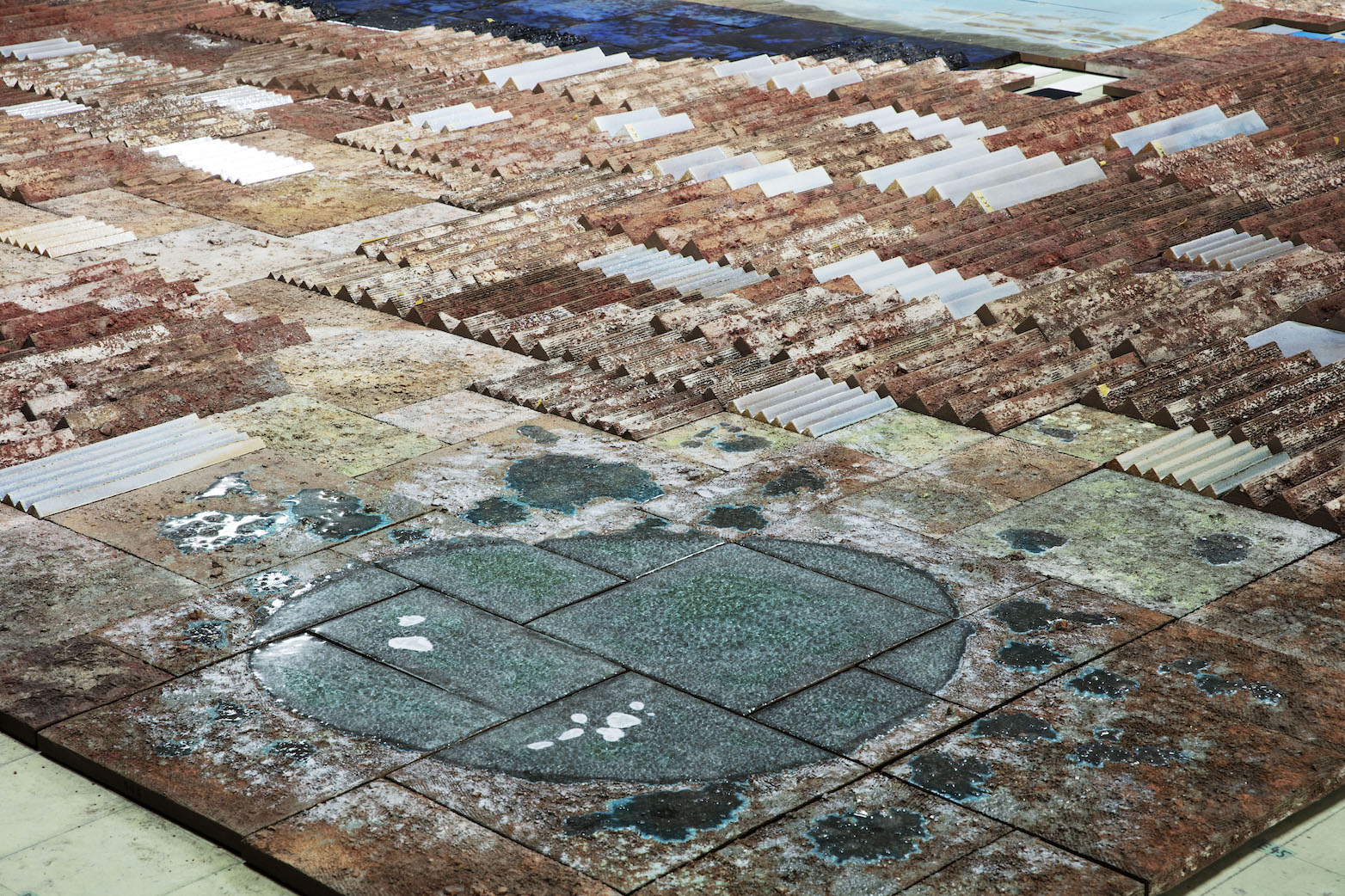

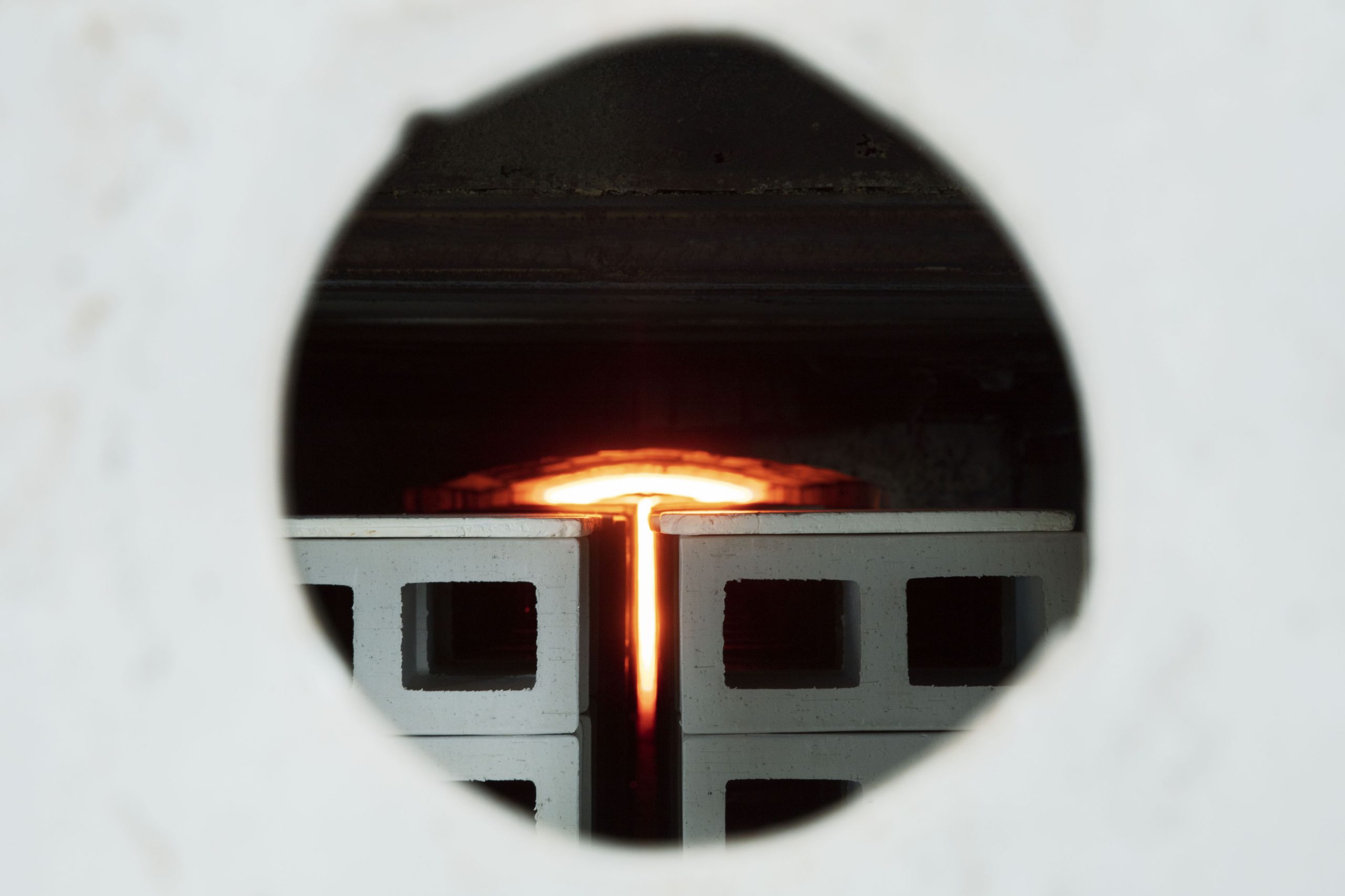

「オパス有栖川のタイルは、以前あるレストランのために制作したタイルをもとに、青い色をカスタマイズして完成させました。海鼠釉という昔から陶芸に使われてきた釉薬がベースになっています。青い釉薬は求められることが多いので、私たちには豊富なノウハウがあります。窯のちょっとした変化で色が変わってしまうのが難しいところですが、その違いが魅力になることもあります」

このタイルは釉薬にコバルトが含まれていて、焼成時に酸化することで独特の青が生まれるという。釉薬が厚すぎると白っぽくなり、薄いと黒っぽくなる。おもしろいのは、このタイルが1度焼成したタイルのストックを活用したものであること。そのほうが釉薬の厚さにムラができやすく、色合いの変化が強調されるそうだ。さらに釉薬に砂を混ぜて素材感を豊かにするとともに、滑り止めの効果もそなえさせている。ニュアンスが重要なタイルだから、すべて水野さんが手作業で施釉を行っている。

「建築のことがわかるので、外部の建築家やデザイナーと仕事する時にコミュニケーションを取りやすい面はあると思います。また普段から、建築的な思考や職能を用いて水野製陶園ラボの仕事に取り組んでいます。ものづくりの仕事という意味では同じで、建築設計とタイル制作とで基本的な姿勢や考え方は大きく変わりません」と水野さん。祖父の平吉さんも、窯業を専門にしながら、製品のデザインや敷地内のほとんどの工場の設計を自ら手がけたという。アプローチは違っても、受け継がれているものがあるようだ。

常滑のある知多半島と、その周辺にある多治見や瀬戸などの地域は、日本有数の陶土の産地として知られている。水野製陶園もその土を主な原料として使い、用途ごとに他の材料も用いながら、粉砕、撹拌、脱水などを行う。また一部のタイルやレンガは、採れた土をそのまま粘土として使うこともある。調合された粘土は、タイルやレンガの形に成形し、必要に応じて施釉してから焼成する。現在では珍しく、水野製陶園ではタイルの窯詰を手作業で行っていて、さまざまな種類の製品づくりに柔軟に対応できるそうだ。

水野製陶園のタイルの大きな特徴は、魅力的な色彩やテクスチャーの豊かなバリエーションにある。その背景には、長年にわたりさまざまな窯業メーカーの要望に応えて窯業原料を製造してきたノウハウや、平吉さんの時代から気の遠くなるような数の試験を繰り返して体系化されてきた釉薬のレシピなどの蓄積がある。

「祖父の残した膨大な釉薬や原料の試験サンプルには、技術者、研究者としての探求心を感じます。今、私たちが新しくつくる製品もその蓄積の上にあります」

ものづくりのユートピア、その精神を現代へ。

工場に隣接する敷地には、自社製造の陶製ブロックで建てられた家が10棟ほど立ち並んでいる。これは1960年代に社宅として当時の社員たちの手で建てられたもので、内風呂などを設えた当時としては最先端の住宅であり、2000年頃まで一部が使われていた。また工場の周囲の木々も、もともと荒涼としていた敷地に雰囲気のいい雑木林をつくろうと植えられたという。働く人々の環境をよくすることは、水野製陶園の創業時からのポリシーだった。

「大正生まれの祖父は一種のユートピア思想をもっていたらしく、社名に『園』をつけたのもそのためではないかと想像します。北欧の工場を見学に行ったこともあり、イタリアの建築デザイン誌『ドムス』は創刊号から取り寄せて定期購読していました。海外のデザインやアートの潮流にも目を配りながら、どんな工場を目指すのか、祖父には理想があり、それを体現した工場や社宅には今もその精神性やビジョンを感じます」

これまでの水野製陶園の経緯を心に刻み、水野さんは空間、時間、人間の営みを「巨人の肩の上に立つ」ような気持ちで考えているという。

「タイルの原料の粘土は、この地域一帯に数百万年前にあった東海湖という巨大な湖の堆積物でした。その土は、さらに1億年以上前に形成された岩石が風化して湖に流れ込んだものです。一方、釉薬の調合をする時は、分子構造のような極小の世界を想像します。工場に保管している膨大な釉薬のアーカイブを検索する時は、先人が試行錯誤した結果や明らかにした成果のおかげで、想像力が広がります」

2022年にオープンする新しい常滑市役所では、水野さんのチームがデザインした陶壁がエントランスホールを彩ることになった。2020年に行われたプロポーザルで水野さんらの提案が選ばれ、約1年にわたる制作期間を経て、縦横8メートルの大規模な陶壁が完成しようとしている。水野製陶園が培ってきたノウハウと、水野さんがラボを通して得てきたことが、そこに表現されることだろう。

profile

1981年生まれ。常滑市出身。京都工芸繊維大学で建築を学び、学生時代に集合住宅の設計を手がけて建築家としての活動を始める。その後、常滑で水野太史建築設計事務所を設立。また2014年から水野製陶園のプロジェクトとして水野製陶園ラボをスタートし、建築家やデザイナーとも積極的にコラボレーションしている。

▶︎ http://www.mizunoseitoen.com/lab/