世界が注目するアートの島の新たな一歩とは?

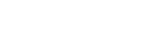

瀬戸内海に浮かぶ小さな島・直島は、1990年代から「現代アートの島」に変貌してきた。始まりは、ホテルと一体となった美術館の建設。世界中から有名アーティストを招き、この島で作品を制作してもらった。そこからは空き家になった民家などを改修して現代美術作品の展示施設としたり、島全体を舞台にしたユニークな芸術実践のプロジェクトが展開されてきた。

そうして直島は世界中の美術関係者が注目するところとなり、現在は国内外から多くの観光客が訪れている。ここに2025年5月、「直島新美術館」が誕生した。新美術館にはこれまでの施設にはなかった特徴がある。ひとつは、アジアのアーティストに焦点をあてていること。直島の活動が構想され始めた1980年代から90年代と比較すると、アジアの現代アートへの国際的な注目度の高まりは目をみはるものがある。もうひとつの特徴は、初めて集落の中に建てられたことだ。これまで以上に地域と共にある拠点としての役割が意識されている。また、国内外の有名な美術館やヴェネチア・ビエンナーレなどの大きな芸術祭でしか観られなかったような著名なアーティストの作品群を、部分的に常設・長期展示するという点も画期的である。

計画の初期から建築にも注力し、国際的に名の知られた建築家たちに美術館や関連施設の設計やリニューアルを依頼してきたことも、直島を中心としたプロジェクトが成功したポイントだろう。その流れはこの新美術館にも引き継がれている。

直島の成功の一翼を担った安藤忠雄の建築

建築家のなかでもプロジェクトの最初から関わり、「ベネッセハウス ミュージアム」「地中美術館」「李禹煥美術館」などシグネチャー的な建物を手がけたのが安藤忠雄である。今回の「直島新美術館」もまた彼の設計による。これまで直島で美術館ほか関連施設を多数手がけてきた彼にとって、ベネッセアートサイト直島のプロジェクトとしては「直島新美術館」が10個目となり、直島のプロジェクトの成功は安藤を起用し続けたことも大きな要因に違いない。

オープニングのスピーチで安藤はこう切り出した。

「こんにちは。よく大変難しいところに来ていただきましてありがとうございます」

東京から直島までの距離は約700km。高松側からでも、岡山側からでも最後は船に乗ってこの島に辿り着くことになる。これは、開会式の出席者へのねぎらいの言葉であると同時に、この島のプロジェクトを建築で支えてきたという自負がうかがえる。

「直島新美術館」の資料に安藤はこんなことを書いている。

「福武總一郎さんから『直島に世界において類のない美術館をつくりたい、その美術館の設計をお願いしたい』と最初に言われたのは、1988年のことでした。当時直島はまだはげ山が目立ち荒廃した印象で、なによりアクセスが不便であったため、それは無理じゃないですかと率直にお答えしたことを覚えています」

福武總一郎はこのベネッセアートサイト直島の発案者で、現在は公益財団法人 福武財団名誉理事長である。福武書店(現ベネッセホールディングス)創業社長だった父の遺志を継ぎ、当時の町長と共に地域の再生に力を尽くしてきた。その福武の強い意志と自由な精神に、やがて安藤も心を動かされ、プロジェクトに参加することになった。

安藤のスピーチは、その1988年の福武との会話の記憶をたどっていく。

「福武さんは『経済は文化の僕(しもべ)である』という話をされました。文化のために経済はある。これからは日本が変わっていかなければもう潰れてしまう、頑張らねばならないと。自由と勇気と持続力というもの、今の日本人にはどうでしょう? ともかく、それらを全部含めて福武さんがここまで持ってこられたのは、ただただもう驚いています」

後年、安藤は東京大学大学院教授を務めたが、その講義をもとにした著作にはこう書かれている。

「直島の場合、私はこの島全体を表現の場にしたらいいなと考えました。建築をつくることで環境をより生かし、そこで芸術を表現したいという気持ちがわいてくるような場をつくるのが我々の仕事だと思ったのです」(安藤忠雄『建築を語る』東京大学出版会 1999年)

さらに本書では、国立公園の中で建築をつくる困難さ、しかし大都市から離れ、最後は船で到着する島ならではの、来訪者に日常との完全な切り離しを提供できることに触れている。また、彼がこの島で設計した複数の建築に共通する意図として、植物で覆われ建物の大部分が隠れるようにしたことや、そこでは差し込む光が建築を建築たらしめる大きな要素であり続けることを語っている。

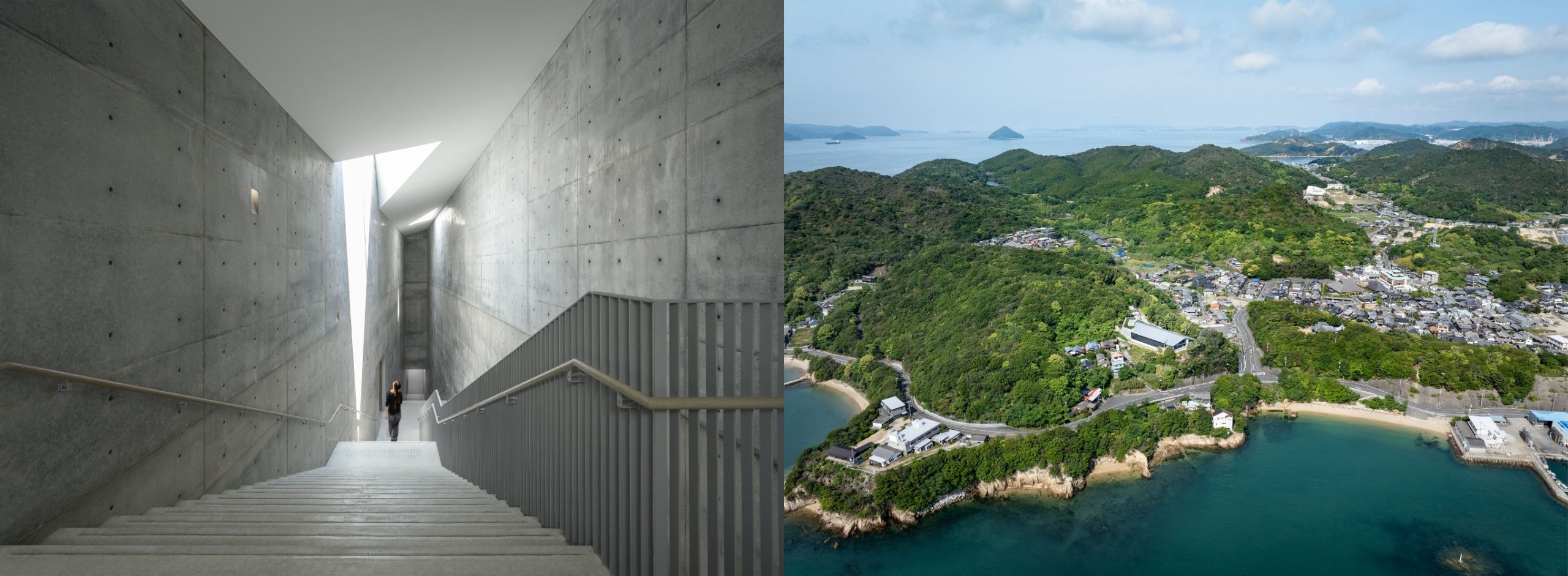

今回の「直島新美術館」は地下2階、地上1階建て。トップライトから自然光が入る階段室は地上から地下まで直線状に続いており、ここでも建築の重要な要素として光を見事に取り入れている。階段の両側には4つのギャラリーが配置されている。

「福武さんの周りの方々もみなが初めから賛成したわけではないと思いますけれど、彼の情熱に懸けてみたいと考えた方もたくさんいたのでしょう。年間の入場者が3万人になり、そのうち5万人くらいになったとき、これはいけるのではないかと、芸術から勢いをもらったのだろうと思います。それ以後、多くの人たちと共にやってこられたのでしょう。ここ直島が200年、300年と世界の芸術の中心になることを願っています」

安藤はそう言って、スピーチを締めくくった。

アジアのアーティストの作品が持つエネルギー

展示室内では、「直島新美術館」最初の展覧会となる「開館記念展示—原点から未来へ」(2025年5月31日~、一部は2026年2月以降に展示替え予定)が展開されている。館長を務めるのは三木あき子で、美術館の構想段階から関わってきた。彼女はパレ・ド・トーキョー(パリ)チーフ/シニア・キュレーター(2000-2014)やヨコハマトリエンナーレ(2011 アーティスティック・ディレクター、2017 コ・ディレクター)など、国内外の美術館での企画、国際展・芸術祭を数多く手がけてきた。新美術館の特徴として三木が挙げるのは、アジアの作家を扱うことのほか、一部展示替えを行うことで動きを持たせる構成にしたこと。これまでベネッセアートサイト直島の他の美術館やアート施設では、恒久展示が主だった。今後パブリック・プログラムなどを積極的に展開していくことでも、地域に根差しながら世界に開かれた直島らしい拠点を目指しているという。

福武書店がベネッセコーポレーションへと社名変更した1995年を機に、ベネッセ賞が設立された。目覚ましい活動をしているアーティストを評価すること、ベネッセグループの企業理念である「Benesse =よく生きる」を具現化するアーティストを支援することを目的としている。第1回から第10回まではヴェネチア・ビエンナーレ、第11回(2017年)からは拠点をアジアに移し、シンガポール美術館(SAM)との共催でシンガポール・ビエンナーレの公式賞として再始動した。

新美術館では、ベネッセ賞がアジアを舞台にしたことで関係が生まれたアーティストたちの作品や、もともとベネッセアートサイト直島の初期から関わりのあったアーティストたちの作品、それ以外にも追加されたアーティストたち12名/組の代表作や、この地のロケーションから着想を得て制作された新作が展示されている。

新美術館のエントランスを入っていくと、壁に小さな写真が並んでいる。現在、直島を拠点に活動している作家の下道基行と、マレーシアの作家ジェフリー・リムによる《瀬戸内「漂泊 家族」写真館(「瀬戸内「 」資料館プロジェクトより)》(2024)だ。直島諸島に漂着した廃材でボックスカメラを手づくりし、島民を撮影した写真が額装されている。

1階にある最初の展示室に入ると、フィリピン・パンタヤン島を拠点とするマルタ・アティエンサの映像作品《ティグパナリポッド(守護者たち)》(2022)が出迎える。観光開発によって土地の記憶が薄れていくことを憂い、映像作品によって、記憶の継承を訴える。

インドネシア出身のヘリ・ドノ、同じくインドネシア出身のアーティストデュオであるインディゲリラ、タイ出身のパナパン・ヨドマニーの平面や立体作品が展示されている。これらの作品はユーモラスでありながら、アジアが辿った過酷な歴史が投影されていると読み取ることもできる。パナパンはベネッセ賞がアジアに拠点を移した最初、2016年に受賞した。

地下1階に下りると細長い展示室。そこには韓国出身で現在はロンドンを拠点に活動をしているソ・ドホの作品が色鮮やかだ。作家自身がこれまで暮らしてきた家の玄関や廊下などに、直島の民家の一部分をつなぎ合わせて、半透明の布で細部に至るまで再現したもの。住んだ場所はその人の人生であるという作家の記憶を辿るように、鑑賞者も人生を追体験する仕掛け。

さらに地下では3組の日本出身アーティストの作品が。まずは、Chim↑Pom from Smappa!Group。東京の戦後期、高度成長期、バブル期の建物の廃材やアスファルトをコンテナに詰めたこの作品は、戦後東京のタイムカプセルのようなインスタレーションである。

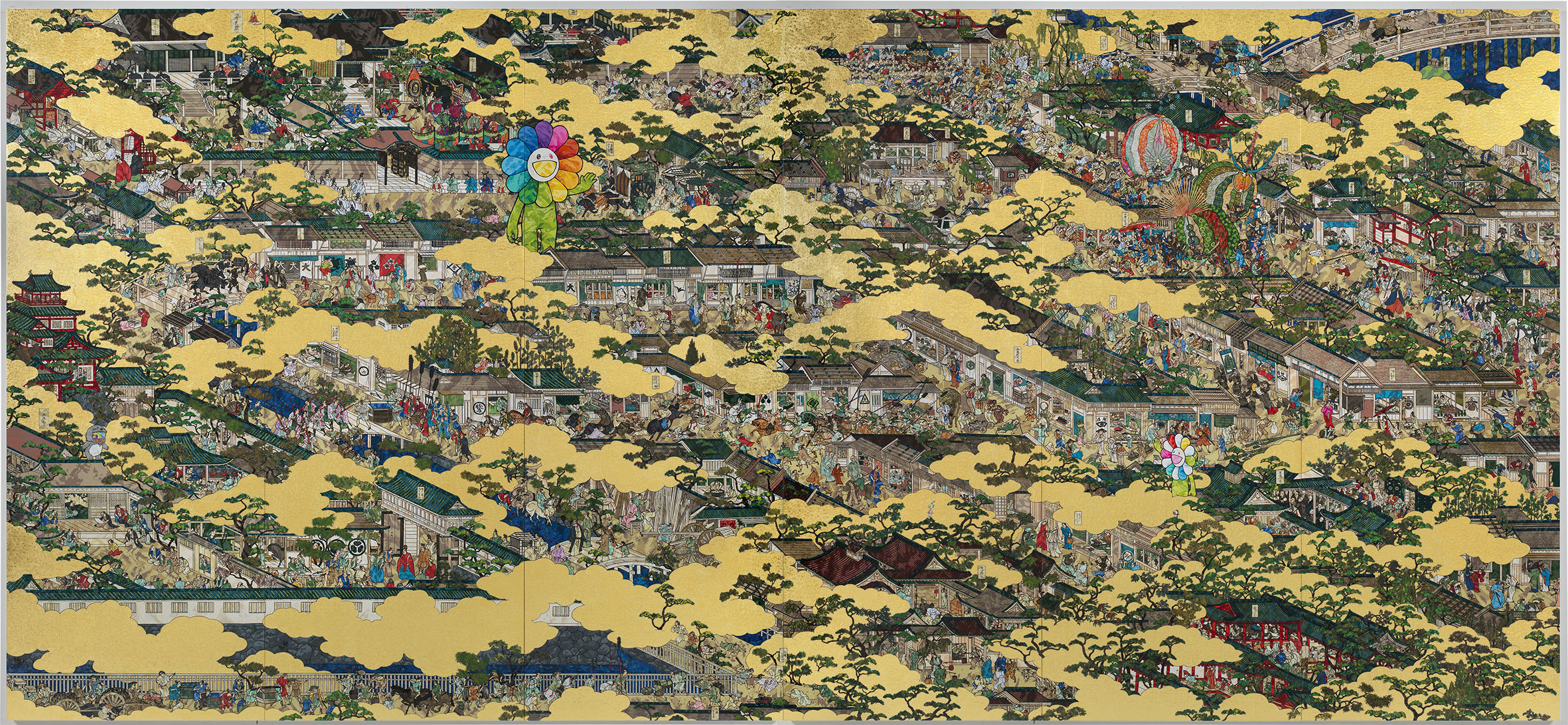

村上 隆は、17世紀の岩佐又兵衛の国宝《洛中洛外図屛風・舟木本》を参照にした横幅13メートルに及ぶ巨大作品を展示。京都の繁栄や名所、市井の暮らしを描いたのが洛中洛外図で、この京の都を描いた絵がどうしても直島に欲しかったという福武總一郎の思いが実現。直島を文化の都としたいという願いが込められているのだろう。現代美術家に影響を与え続けた名著『奇想の系譜』の著者で美術史家の辻 惟雄のインタビューや、これまでの村上と辻がコラボをした仕事の記録もあわせて展示されている。

次の展示室は会田 誠による巨大な立体作品が展示されているが、撮影は禁止。会田は「日本のこの30年を回想し、再生への希望を託したもの」と説明している。

部屋をまるごと使った大型作品は蔡 國強のもの。99体の精巧なオオカミの群れが全力で走り、前方のガラス壁にぶつかるダイナミックなインスタレーション。ガラス壁はかつてのベルリンの壁と同じ高さだという。目に見えないイデオロギーの対立や文化の分断を象徴している。

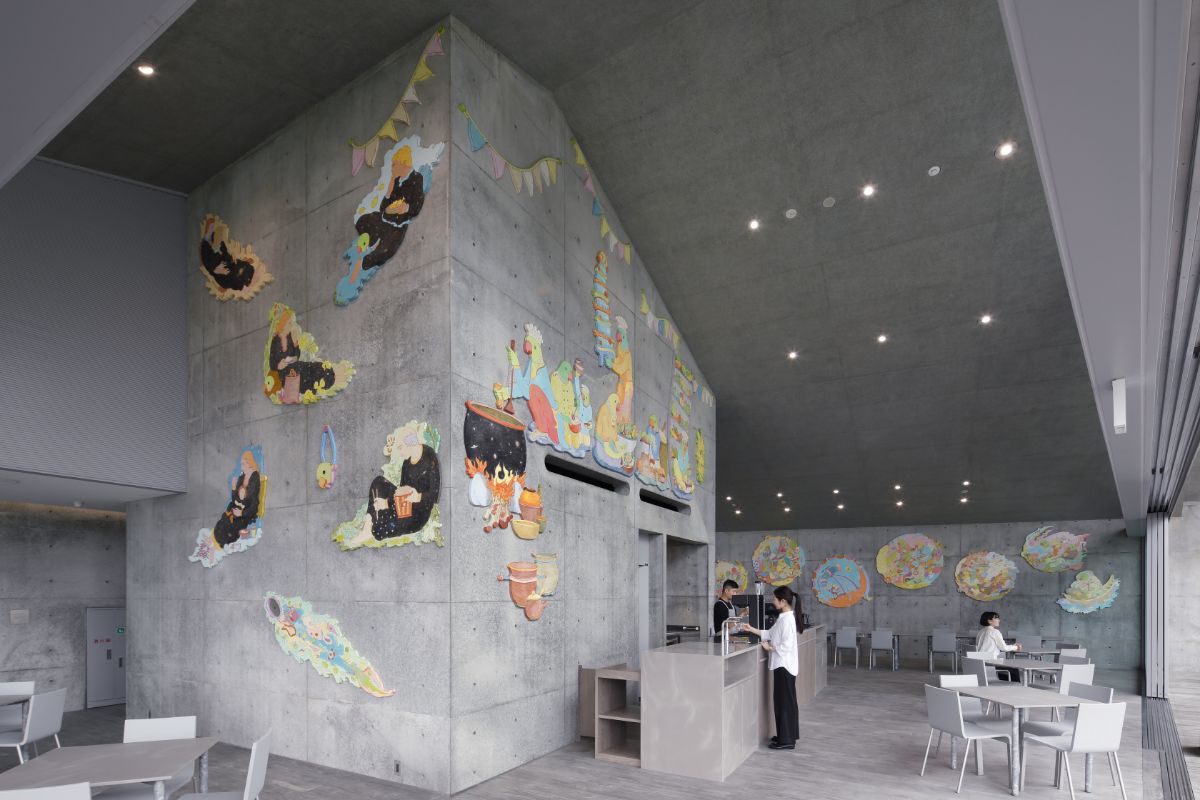

併設しているカフェスペースの壁面は、インド出身N・S・ハルシャの《幸せな結婚生活》が飾る。人が生きるうえで重要な、内側、外側に目を向けることを結婚式に見立てた、色彩豊かな絵画を展示した。

また、屋外にはサニタス・プラディッタスニーによる瞑想のためのパビリオンが静かにたたずむ。(2026年完成予定/完成に先んじて瞑想ワークショップを実施)。

アジアのアーティストの作品を集めた「直島新美術館」の開館にあたって、福武總一郎はこんなメッセージを発している。

「私にとってのアジア的な感性とは、人間も自然の一部ととらえ、自然と共に生きる姿勢です。ベネッセハウス ミュージアムのコンセプトは『自然・建築・アートの共生』ですから、いまいちど原点に立ち戻り、直島新美術館の活動を通してアジア的感性ついての考察を深めていきたいと思います」

福武總一郎はこの美術館をベネッセアートサイト直島の総仕上げであると同時に、原点回帰であると語る。直島の歩みはこれからもやむことなく続いていくだろう。

直島新美術館

profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。

▶︎https://twitter.com/fukuhen