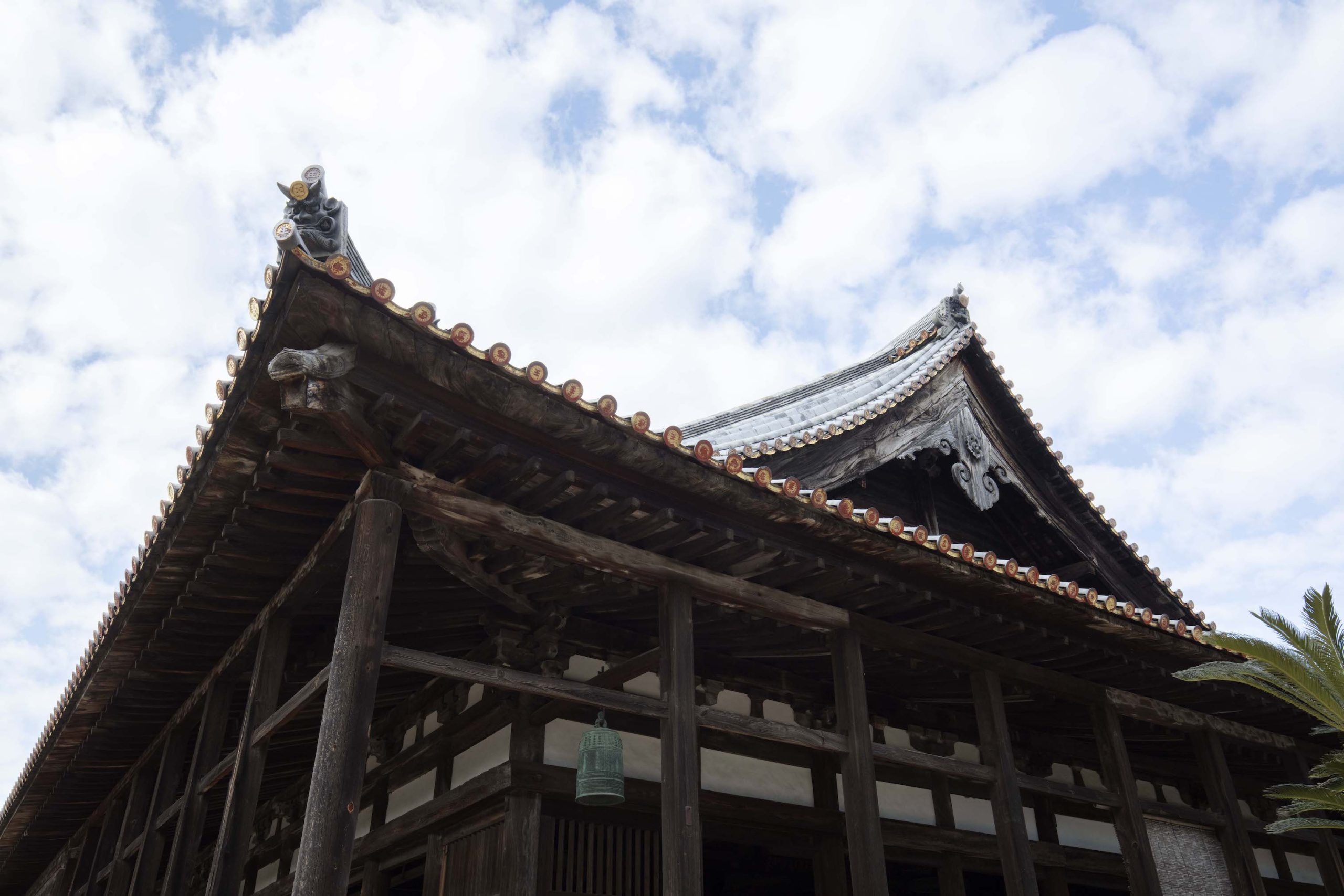

マルニ木工の創業者が育った宮島の風景。

広島湾に浮かぶ宮島は、古くから島全体が信仰の対象だった。海岸の浅瀬に浮かぶかのように建てられた厳島神社は593年創建と伝えられ、現在のような社殿が造営されたのは平清盛の時代、平安時代末期の1168年のこと。日本を代表する歴史的木造建築であり、世界遺産にも登録されている。

マルニ木工の前身である昭和曲木工場を1928年に創業した山中武夫とその従兄弟の山中忠は、ともに宮島で生まれ育っている。厳島神社とそれにゆかりのある数々の木造建築が、少年時代からふたりにとって身近なところにあったのだ。ただし彼らは、伝統的な木工職人の匠の技をそのまま家具づくりに生かしたわけではない。特に武夫は単身でヨーロッパに渡って家具づくりを学び、創業当初から曲木を使った椅子に取り組む。当時からドイツ製の機械を輸入し、日本人の体格でも扱えるようにカスタマイズしたという。「工芸の工業化」、つまり人の手による匠の技を機械の力によって量産へとつなげることを、彼らは一貫したテーマとしていく。

1999年にマルニ木工に入社し、製造や営業の部署などを経て2021年に社長に就いた山中洋さんは、祖父である創業者の精神についてこう語る。

「彼らは昭和の初めから、人の手作業と機械を使う工業のバランスを取り、唯一無二のものをつくろうとしていたんです。工芸に寄りすぎると時間がかかり、量はつくれず、値段は高くなる。工業化すれば大量生産できるけれど味気ない。そのバランスを取ることが、現代においても重要なのは言うまでもありません」

「工芸の工業化」とは、広島一帯で伝統的に盛んだった木工芸のクオリティを礎とし、機械の力を取り入れて多様な可能性を引き出すことでもあった。第二次世界大戦中はその技術力を買われてか、戦闘機の機体の一部や補助燃料タンクを木でつくらなければならないこともあったという。

「そこで求められた家具以上の精度が、皮肉にも戦後の家具づくりでプラスに働いたこともあったようです。そして1950年代以降、人々の生活が徐々に西洋化して家具の需要が本格的に高まっていきました」

厳島神社とマルニ木工の不思議な縁。

厳島神社では、数十年前から使われているマルニ木工の家具がいくつもある。寝殿造りの社屋にあって意外なほど、違和感を覚えることがない。マルニ木工が、西洋由来の家具のデザインを日本の感性に合わせて最適化し、住空間になじませてきたことが伝わってくる。

厳島神社で見られるなかでも、「みやじま」と呼ばれた1960年発売の応接セットは、輸出用家具のフレームを流用した国内向けシリーズとして好評を得た。2006年には「マルニ60」として復刻も果たしている。アメリカや北欧のヴィンテージ家具と共通した趣のある、モダンな雰囲気のデザインが特徴になっている。

1968年、マルニ木工は国産家具の歴史に残る大ヒット商品「ベルサイユ」を発表。装飾的でありながらクセの強すぎないデザインがヒットの要因だったとされる。当時のマルニ木工の商品名は、ベルサイユをはじめとして「エジンバラ」「ショパン」「アンドリュー」など、きらびやかな洋風の暮らしをイメージさせるものが並ぶ。

「当時は今とは比べものにならないくらい、人々の間にヨーロッパへの憧れがあったんだと思います。クラシックで重厚なデザインが好まれ、百貨店の家具売り場がにぎわっていました。ただしヨーロッパ製の家具は大ぶりで装飾的すぎて、そのままでは一般的な日本の住空間に合いません。ヒットしたのは、洋家具のエッセンスをベースにダウンサイジングして、装飾もうまくアレンジしていたからでしょう。また価格に関しても手が届きやすいように努力していました」

1980年代、マルニ木工の売り上げはピークを迎えていった。空前のバブル景気を背景に、自社製品の製造販売に加えて照明器具、カーペット、カーテンなどの取り扱いを行うトータルコーディネートの提案が受け入れられたのだ。家具の素材となる木材の調達も、国際的な規制が定められている現在とはまったく違っていたという。

「ソロモンマホガニーという安価な木材を大量に使っていました。この木はとても硬くて加工しにくく、家具づくりには向かなかったのですが、刃物メーカーと一緒に独自の刃物を開発して加工技術を高めたのです」

こうして木の家具をつくるノウハウがあらためて蓄積されていく。一時は社内に鉄鋼部という部署があったほど、工作機械用の金属部品の開発や加工に力を入れていた。現在もマルニ木工では工作機械のカスタマイズを頻繁に行っており、当時からのノウハウが生かされている。ただし一方で、自社製品のデザインについて革新が起きにくかったことは否めない。やがて1990年代、バブル終焉とその後の経済の停滞によって、国産家具市場は大きな打撃を受けることになった。

日本建築に映える「HIROSHIMA」のフォルム。

観光地でにぎわう宮島の商店街の一角に「宮島レ・クロ」というレストランがある。この建物はマルニ木工の創業者のひとり、山中忠の生家であり、山中洋さんも子どもの頃は年末年始などに遊びにきていたそうだ。明治の末、1912年に建てられた日本家屋は、ところどころに西洋的な意匠を取り入れた、優雅で格式のあるたたずまい。2016年のレストランのオープンに際し、建物本来の設(しつら)えの大部分を残して改装されて、新旧の要素が融合した空間へと生まれ変わった。

「先々代の社長を務めた私の父は、中学生までこの家に住んでいました。山中忠は私が小学生の頃に亡くなりましたが、とにかく怖い人という印象だけで、話をした記憶はほとんどありません。もうひとりの創業者である山中武夫がヨーロッパで家具づくりを学んだ技術者肌だったのに対し、忠は文系でした。ふたりは若い頃から木工に興味をもち、最初は宮島の対岸の廿日市に昭和曲木工場を立ち上げたのです」

創業当初から現在まで、マルニ木工がつくるのは一貫して木の家具だ。1988年、創業60周年にして社名を「マルニ」に改めたときも、それは変わらなかった。2004年には再びマルニ木工という社名で再スタートを切っている。

「やっぱり木が好きだという単純なことが大きいと思います。時代の変遷はありましたが、まったく違う素材で家具づくりをしようという発想はこの会社になかった。2004年、私たちの世代が経営にかかわって社名に『木工』を戻したのも、木に携わる会社として意志を込めたからです」

宮島レ・クロで使われている椅子は、マルニ木工の「HIROSHIMA」アームチェア。ある日、シェフの黒越勇さんがショールームを訪れ、この椅子を一目見て気に入ったのだという。そこから、創業者の生家を改装して、HIROSHIMAに座りながら食事を楽しめるレストランが生まれることになった。デザイナーの深澤直人とのコラボレーションにより2008年に発表されたこの椅子は、現在のマルニ木工にとって最も重要な一脚になっている。

「もしも祖父がこのレストランを見たらびっくりするでしょうね。すべて和室だったので、昔は祖父の部屋以外には家具がほとんどなかったし、レストランになる前は20年ほど誰も住んでいませんでした。それが今は、お客さまをお連れして、マルニ木工の歴史や現在をお伝えするのに最高の場所ができました」

外部のデザイナーの力を借りて生み出した家具が市場に広まるまでの道のりは、決して平坦ではなかった。それまでのマルニ木工の仕事の進め方に対し、ものづくりの考え方もビジネスモデルも違っていたからだ。その変革は、山中さんと同世代の前社長の時代に始まってなお続く。後編では、そんな現在進行形のストーリーを紹介していく。

企業情報

マルニ木工

▶︎ https://www.maruni.com/jp/