建築家・槇 文彦氏による多様な建築技法を用いた空間

国道246号線の三宅坂(千代田区)から渋谷駅(渋谷区)までを青山通りと呼ぶ。赤坂御用地、明治神宮外苑、青山学院、国際連合大学のほか、洗練されたオフィスビルや商業施設が並び、また緑の多さも特徴である。1964年の東京オリンピックの際に国立競技場と駒沢の競技場群をつなげるという大義名分のもと、道路が拡幅された。青山通りは表参道と骨董通りとクロスしているが、その中間地点あたりの南青山側にあるのが「スパイラル」である。

竣工は1985年10月。40年以上の時を刻み、色褪せない建築として重要に機能し、存在感は揺るぎないものになっている。スパイラルキュレーターの加藤育子さんは、建設の経緯をこう語る。

「私どもの母体であるワコールは、洋装文化の普及、貢献を事業としています。創業者の塚本幸一は先の大戦で激戦地から生還し、女性が美しく装うことのできる平和な社会こそ理想という信念のもと事業を起こしたのです。自分たちは文化商品をつくっているんだと常々申していて、文化ということを非常に大事にしていました。西欧衣装を体系的に収集、保存、研究、公開する京都服飾文化研究財団(KCI)が1970年代にできたのですが、その後、文化センター構想というのが立ち上がり、有識者の方を集め、いろいろな可能性を探っていました。その中で、ワコールアートセンターの構想が出てきたのです」

建築設計は建築家・槇 文彦氏に託された。スパイラルよりも少し前に黒川紀章氏の設計による「ワコール麹町ビル」が完成しているが、同じ丹下健三氏門下の槇氏が担当することになった。彼はこんな言葉を残している。

「ワコールが何か新しい会社のイメージを表出するものをつくりたいということで、設計を担当することになった私が呼ばれたとき、塚本幸一社長(当時)は冒頭、『何か、どこにもないものをつくってください』といわれたことを覚えています」(ワコールアートセンター発行『スパイラルブック』1988年)

名称は当初「ワコールアートセンター」で進んでいた。しかし、建物の内部にある象徴的な螺旋のスロープの上昇していくイメージから「“スパイラル”がよいのでは?」ということになり、急転直下、完成後に名称が変更されたというエピソードがあると加藤さんは話す。

「『どこにもないもの』という今では考えられないオーダーなのですが、準備室のメンバーと槇総合計画事務所のスタッフの方たちで、諸外国へ視察ツアーに出向き、あそこにもない、ここにもない、どこにもない何かをつくろうということで、スパイラルの構想に至ったそうです。槇先生の最初の頃のスケッチを見ると、聖堂やゴシック教会の要素などデコラティブなデザインも垣間見えるのですが、アイデアを練る中で現在の姿に収斂していったようです」

槇氏は建築の構想として“都市の孤独”も掲げ、一人でいても心地がよく、みんなでいても豊かな時間が過ごせることを目指したという。

「15年くらい前でしょうか、槇先生はインタビューの中で、ご自身が手がけられたヒルサイドテラス(東京・代官山)のほうは集団で楽しむ建築であり、こちらは都市の孤独を楽しむことを意識したとおっしゃっていました。都市には喧騒と静謐があり、スパイラルは後者の『一人でも楽しめる都市の公園」。そんなお話を受けてあらためてよく見てみると、アトリウムのスパイラル状のスロープの幅、エスプラナードと呼んでいる通りを見下ろす空間に置かれているマリオ・ボッタのデザインによる椅子など、一人で訪れても心地よく時間を過ごせるような工夫が施されています。都市の体験の仕方としては、確かにヒルサイドテラスと対をなしていると言いますか、そういった違いがあると思います」

奥に位置するアトリウムは、奥行きが深い土地を生かした設計だ。天井から自然光を取り入れて明るくし、手前を暗くすることで、動線のような役割を担っている。また、ほぼ同時期に槇氏が手がけた京都国立近代美術館はアトリウムが中央にあるそうだ。

随所で感じられるポストモダンな要素

槇氏自身の言葉によると、こんなことも語られている。

「初めから多機能を持った複合ビルというプログラムがありましたが、それをどう表現するか、つまり古典的な秩序の体系ではなく、むしろさまざまな要素の一見不安定なバランスのうちから成り立っている都市の中に、どのようにビルを表現していくか(中略)私自身が古典的な対称性の強い建物より、むしろフラグメントによる非対称的なバランスに対して興味が常にあったので、それに固執することとしました」(前出『スパイラルブック』)

ディテールを見ていくと、たとえばフロアによって壁に大理石が張られていて、その大理石はユーゴスラビア(当時)のシュベックという石でテクスチャーを違えて使っている。しかもその自然の縞模様を斜め45度に揃えて切り出すことで空間にリズムを与えているのである。場所によっては遠近感を狂わせるようなある種のだまし絵的な仕掛けをして実際よりも距離感を誇張して見せている場所もある。また、サッシの間隔など、フィボナッチ数列(数が大きくなるにつれて隣接する項の比が黄金比[約1.618]に近づくという特徴がある)に準じている。

また、槇氏は現代建築の父といわれるル・コルビュジエにニューヨークでも会ったこともあり、敬愛していた。そのル・コルビュジエのオザンファンのアトリエや、アラン・レネ監督の映画『去年マリエンバートで』からインスパイアされた部分もあるそうだ。

「モダンにおさまりたくなかったのか、ポストモダンな要素が随所に入れられています。水平垂直だけでなく斜線や曲線も多用していますし、ファサードの横のラインは青山通りの角度に合わせてあるそうです。細部にいたるまで多種多様な要素が組み合わさっている、濃密な建築空間なのです」

現代アートの発信基地を目指して

槇氏が目指したどこにもない建築に託されたのは、より豊かな生活のために、アートをはじめとするさまざまな文化をわかりやすい形でプロデュースすること。つまり、「生活とアートの融合」をどのように実現していくかがスパイラルの最大のテーマである。

「塚本はパトロンのような立場でお金を出して文化を支援するのではなく、パートナーとしてきちんと文化を事業にしていきたいという気持ちを強く持っていました。なので、スパイラルは文化の事業化、逆に本社のワコールは事業を文化化すべきだという信念を持ち、この2つをバランスよく行なっていくことを目指したのです」

塚本氏の信念のように、建築においても対となる2つの要素が組み合わされていると加藤さんは言う。

「槇先生はハイブリッドということをインタビューで何回かおっしゃっています。例えば、カフェでアートが見られるというのは今では珍しくないかもしれませんが、カフェという日常とギャラリーという非日常を出合わせることで、ハイブリッド感を体現しています。

かしこまったハイアートといわれるようなものでなく、生活とアートの融合という考え方を届けるため、食事をしながらアートを楽しめたり、アートを見たあとにふらっと買い物もできたり、そういうシームレスにつながっていく新しいライフスタイルを模索していたのだと思います」

生活に寄り添うアートとしては現代美術が浮かぶ。しかしスパイラルのオープン当時、現代美術を見られる場所というと、品川にあった原美術館とか、佐賀町エキジビット・スペースくらいで、東京オペラシティ アートギャラリーも森美術館もなかった。

「エントランスを入るとカフェがあり、その周りにはアートスペースがあります。また、2階に上がっていくとショップがあり、アートを見て終わるだけではなく、実際に買っていただくこともできる。クラフトや作家ものの器なども取り扱っているので、暮らしの中にそのような美の要素を取り入れる提案や実践のお手伝いになればと考えています」

美術館でもないし、現代美術を扱うギャラリーにありがちな敷居の高さもなく、それまでにないスペースだ。

「スパイラルでは物故作家を扱わないというのが基本です。企画によっては一部に故人の作家が入ることはありますが、スパイラルは今まさに生まれているアートを見せる場所。私どもの主催で事業を組み立てるときは、今ここで、この作家しかできないことをやるという方針を大切にしています。

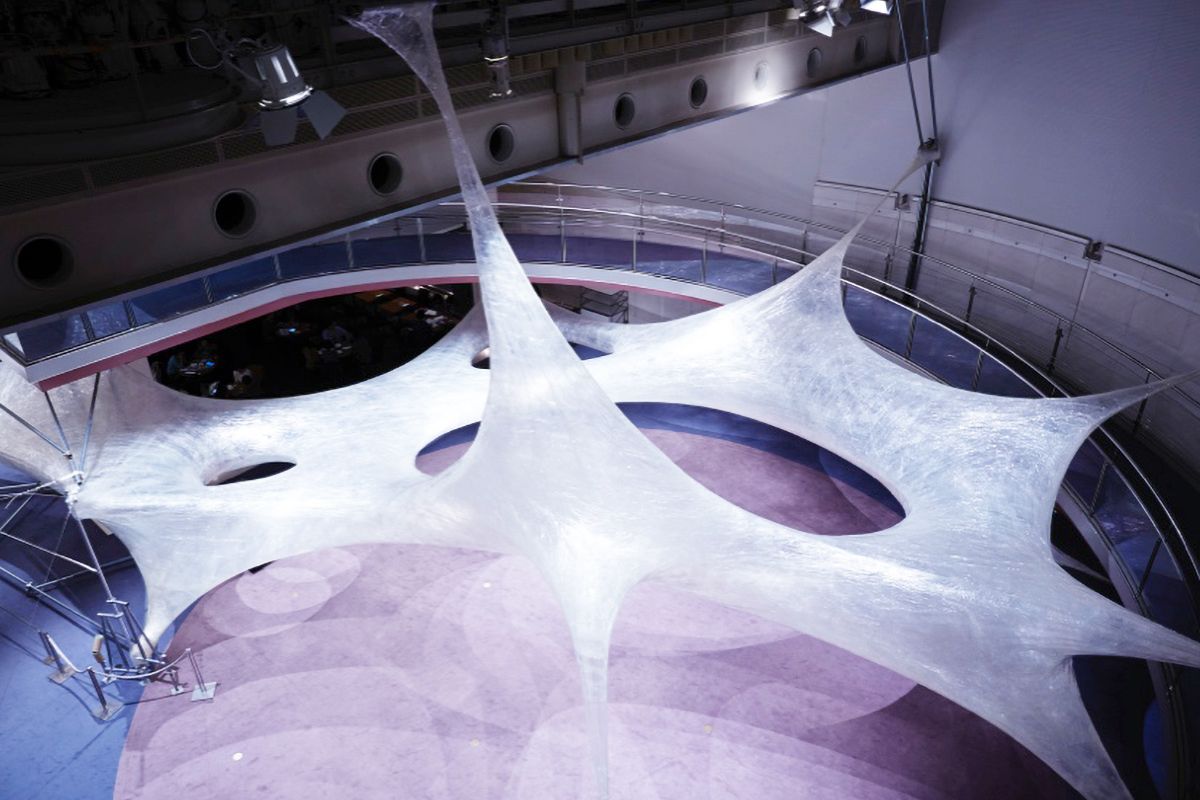

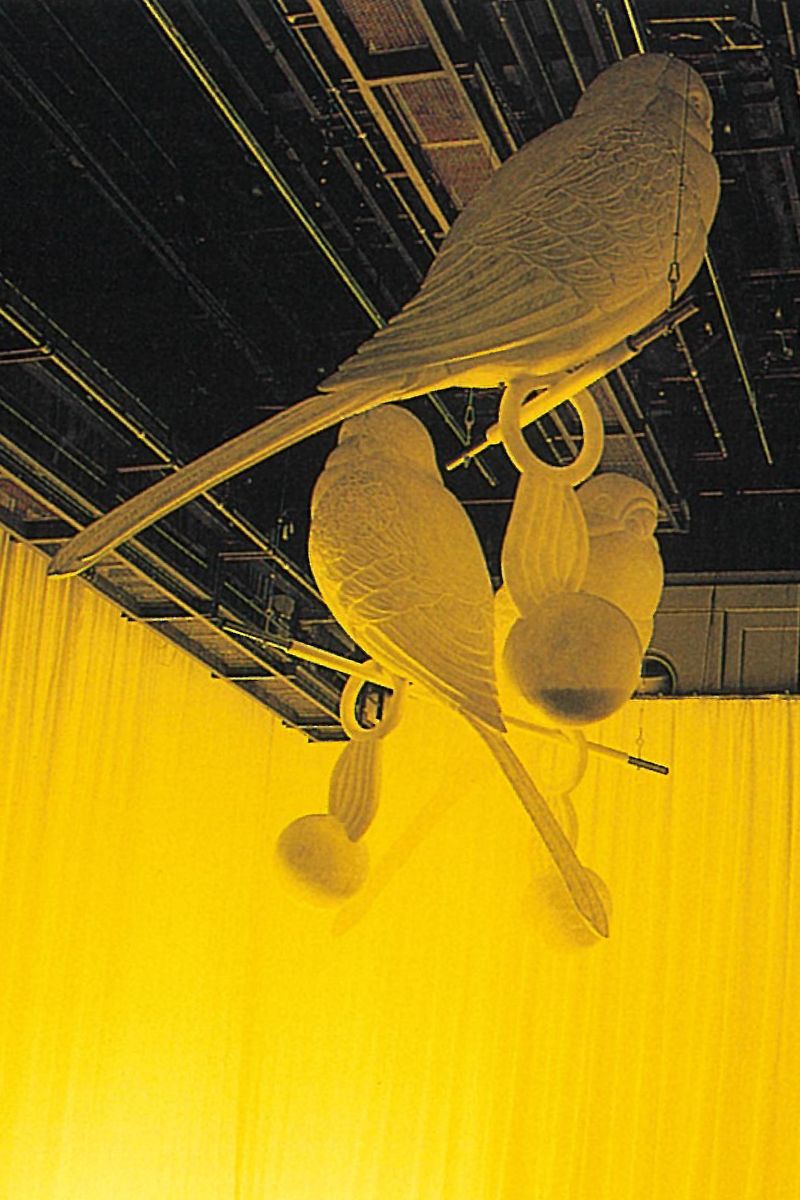

特にこのアトリウムでの展示をするのは実は難しいんです。壁がないのでまず作品をどうやって飾るのか頭を悩ませますし、作品の表も裏も見え、上からも横からも見えるという隙のない空間です。だからこそ、アーティストの方たちにはここでしかできないことをやってくださいとリクエストをしています。結果、新作かそれに準じたものをつくっていただけることが多いと感じています。

施設が開館して何年かはゲストキュレーター制と芸術監督制を取り、谷新(たに あらた)さんや飯田高誉(いいだ たかよ)さんなどさまざまな方に一年交代で展覧会を企画していただいて、南條史生さんにも何度か展覧会を手掛けていただきました。その中で一番エポックメイキングだったのは『人間の条件』という展覧会で、南條さん自身も思い出に残る展覧会として、折に触れて挙げてくださっています。

これは自社ビルだからできたことだと思うのですが、エントランスやホール、エレベーターの中、お手洗いから階段まで、館内のあらゆるところを使って展示をしました。椿昇さん、ビル・ヴィオラさんなど、今考えると本当に錚々たる方々が若手や中堅だった頃に参加してくださいました。荒木経惟さんは非常階段の2階から4階まで、全面に写真を展開していただきました。そして現在でも展覧会をつくるときは、『空間をこういう使い方をしなければいけない』という固定観念を持たずにつくることを大切にしています」

profile

スパイラルキュレーター。東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了後、スパイラル/株式会社ワコールアートセンター入社。現在アート事業部 部長・キュレーター。 現代美術のキュレーションを軸に、スパイラルが発信するアートの責任者として、各種プログラムやコンテンツの企画管理・ブランディングを行う。主な展覧会に「小金沢健人展『煙のゆくえ』」(2016)、「すがたかたちー『らしさ』とわたしの想像力」(2017)、「まつり、まつる」(2018)、「うたう命、うねる心」(2019)など。

▶︎https://www.spiral.co.jp/

profile

1958年生まれ。マガジンハウスでポパイ、アンアン編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務める。担当特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの執筆や編集、展覧会の企画や広報を手掛ける。

共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。

▶︎https://twitter.com/fukuhen