山口県宇部市の住宅街にある洞窟レストランで

鈴木:今回は、山口県宇部市のHouse & Restaurant 「maison owl」にお邪魔しています。ゲストはなんと、こちらを設計した建築家の石上純也さん。

遠山:実現して嬉しい! 言ってみるもんだね。

石上:ほかでもないお二人のお誘いなので、平田シェフ、もとい“ノリ”とも日を繰り合わせて、今日という日を迎えました。

渋谷のカフェで出会った“ノリ”と“ジュンヤ”

鈴木:こちらのオーナーシェフ平田基憲さんとは、おつきあいの長いご友人のようだけど?

石上:20代前半からですね。僕がまだ大学生で、ノリはまだ渋谷にあった小さなフレンチで修業中で。

遠山:本来なら、あんまり接点のなさそうなプロフィールだけど。

石上:当時そのあたりにいろんなジャンルの方が集まってくるカフェがあって、作家志望とか演劇関係とか、カメラマンとか……たまたまそのなかで知り合い、年齢が近いこともあって、すぐに意気投合したんですよ。ファッション関係の方たちとご一緒することもありました。

鈴木:それなんかは、「ヨウジヤマモト・ニューヨーク・ガンズヴォート街店」の仕事にもつながったり……?

石上:そうです、そうです。

遠山:すごい、ディープなカフェ。つまり90年代だよね。確かにその頃はカフェ文化全盛で、そういう店が何軒かあった。

鈴木:石上さんは平田シェフのことを“ノリ”と呼ぶ。ちなみに石上さんはなんと呼ばれているの。

石上:ジュンヤです。

遠山:ジュンヤ! カッコいいな。そして、ノリとジュンヤはその後どうなるのかな。

石上:僕は、東京藝大の大学院に進んで、ちょうど前後して妹島和世さんと西沢立衛さんがSANAAを設立した頃で、そこでバイトするようになって。ノリはしばらく修業していたんだけど、わりと早くから独立して自分の店を持つことを考えていたようです。

建築とアートの目利きに見初められ、海を渡ったテーブル

遠山:いわゆるデビュー作とされる「レストランのためのテーブル」は、平田シェフのオーダーだったんですよね。

石上:もともと店舗の内装を依頼されたのですが、構造計画を伴わない建築の仕事ではないことにちょっと逡巡、困惑しまして。それで小さなプロジェクトであってもなんとか「建築」を成立させられないかと考えて、テーブルに着目しました。天板は屋根のようだし、脚は柱のようである。それらは構造を伴い、純粋に小さな建築のようだと。

鈴木:それが2×2メートルで厚さ4.5ミリという、鋼製で極端に大きく薄い「レストランのためのテーブル」を生んだわけですね。

石上:そのプロポーションを成立させるため、建築と同様の構造計算を行い、置いたときに自重で水平垂直となるように、天板と脚を変形させて、レストランに設置しました。

遠山:そのテーブルが、9.5メートル×厚み3ミリの、今はイスラエル美術館が所蔵の「テーブル」につながっていくわけですか。

石上:「レストランのためのテーブル」を見た建築評論家の五十嵐太郎さんが、「キリンアートプロジェクト2005」に出してみない?と誘ってくださって。そうしたら、そのままじゃサイズ的に展示会場のエレベーターに載りそうもないという話になって、じゃあ丸めて搬入もできる柔らかい素材のアルミで、インスタレーションに徹してしまおうとつくったのが今イスラエルにある「テーブル」です。そのフェアでたまたま見てくださったのが、ちょうど束芋(たばいも)さんの作品を出品されていた「ギャラリー小柳*」の小柳敦子さん。(*注:銀座にあるアートギャラリー。国内外のアーティストによる現代アートを主に取り扱う。取扱作家は、杉本博司、ソフィ・カル、トーマス・ルフ、束芋など)

鈴木:建築家が現代美術画廊でも活動する先駆けでしたね。

石上:その後、「テーブル」は小柳さんによって2006年のアート・バーゼル出展へ導かれ、イスラエルに行くことになりました。

遠山:友だちのレストランのテーブルから、そうやって世界へ羽ばたいていったわけだ。なんか運命的なものを感じるね。すごい。

石上:小柳さんには、その後も東京現代美術館の「四角いふうせん」(2007年)、第11回、12回のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の出展でも、大きなサポートをいただくこととなりました。

モスクワと秋田市で思いついた、古さという価値観を初めから取り込む企み

鈴木:こちらの「maison owl」を訪れた誰もが驚くであろうこの建築は、どのようにして着想されたのでしょう。

遠山:ほんとに、洞穴で暮らす石器時代の人間になった気分(笑)。

石上:ある意味、まさにおっしゃるとおりで。まず、平田シェフからは「昔からずっとここにあるようで、これからもあり続けるような」建築を、という宿題をもらいました。

遠山:そのオファーを受けたのが、いつ頃なんだっけ。

石上:2012年くらいです。

鈴木:だから竣工まではおよそ10年……。シェフはよく待っていたもんだ。

石上:そんなに簡単にできるわけないだろ、くらいに思っていたようですが。ただ、たまたま同時期に手がけていたプロジェクトにヒントや着想を得ることがあって、イメージまではわりとスムーズにたどり着くことができたんです。

鈴木:ほほう。「maison owl」の着想を得たプロジェクトとは?

石上:ひとつは、2012年に着手したモスクワの科学技術博物館の増改築プロジェクト。赤の広場周辺の歴史的建築物をリノベーションする計画の一環でした。

遠山:モスクワの中枢の建築が、この「maison owl」のヒントになったということ?

石上:結論からいうと、大いにヒントになりました。まずプロジェクトの性格上、「改修」が一大テーマだったわけですが、この19世紀に建設された科学技術博物館には地下階がありました。モスクワ市街地の特徴で、いわゆる100メートル道路みたいな幅の広い一方通行のストリートが都市構造の中心をなしていて、人の通行、アクセスのために地下道が設けられています。だから、それぞれの建築にはけっこう広大な地下階がある。しかし、科学技術博物館の地下階をいざリサーチしてみると、浸水の影響が出ている箇所がありました。

石上:ただ、もともとの地上階部分は、比較的よい状態で保たれていたので、工事の費用やカロリーを地下階部分に大きく割くことにしました。

遠山:その地下階を、どういうアプローチで攻めて、そして何が「maison owl」につながったのかな。

石上:まず周辺の地面をすり鉢状に掘り下げ、新しい街の景色=ランドスケープとし、埋まっていた地下階を新しい地上階としました。地下道からつながっていた建物の入り口は、新しいファサード、正面玄関とする必要があったので、その部分に迷路を成すように設けられていたレンガの壁を取り払いました。そして、レンガの壁は躯体を支える基礎の役目を果たしていたので、既存の柱群を補強し、新たな基礎部を構築する必要があった。その工事を施した結果、新たな地上1階、エントランスとなったフロアに、かつてはなかった列柱空間が現れることに。その過程を見ているうちに、地面を掘り下げて躯体を露出させるという「maison owl」のイメージへつながっていきました。

石上:「maison owl」のもうひとつのモチーフとなったのが、やはり2012年に開始した秋田市の認知症高齢者のためのグループホーム。欧米で、施設や家の建物の中を街やストリートに見立てた内装や掲示、記号的オブジェの設置を行うことで空間認知のサポートをする例があるのですが、僕は1軒の家を集めて束ねる方法で、同様の施設づくりと対象者の方々のサポートができないかと考えました。古民家を分解し移築する例はよくありますが、それでは一軒がもつ独自の経年変化や地域の大工さんの仕事の痕跡が、新しいものに紛れてしまう。分解・移築でなく家をまるごと移動させる曳家(ひきや)の手法で、出自も様相もまったく異なる家がひとつの敷地に集合するイメージで、そういうものができないかなと。具体的には、取り壊し予定の木造家屋40棟ほどを集め、それらをつなげてひとつの建築とするつもりでいました。

鈴木:移築するのでなく、曳家で何軒も持ってきちゃおうとするのが、石上さんらしい。

石上:ただ、各地でいくつもの古い躯体を見ているうちに、それぞれに携わった職人の技や経年によるわずかな歪みといったものがもたらす柔らかな雰囲気に、美しさや魅力を感じる貴重な機会がありました。

遠山:そういう時間の経過がもたらす何かが、この「maison owl」にもあるべきだと?

石上:ノリのリクエストが「昔からずっとここにあるような」建築でしたから。

「昔からずっとここにあるようで、これからもあり続けるような」建築

鈴木:「レストランのためのテーブル」から10年ほどの時間が経過して、改めて平田シェフから依頼があったわけですよね。そのときは、どんな会話が交わされたのですか。

石上:彼は、「レストランのためのテーブル」の入った「restaurant noel」で成功を収め、生まれ故郷である宇部に土地を得て、家族を持って、また料理の経験もより深いものになっていました。当然、価値観も変化していて、まず「できるだけ重々しい建築を設計してくれ」と言われたんですよ。

遠山:成功したフレンチのシェフがいう「重々しい」はいろんなものを想像させますね。

石上:そして「時間とともにその重みを増していくような建物がほしい」とも。これは、当時の僕の興味ともまさに一致していた。だから、先にお話ししたモスクワや秋田市のプロジェクトを通じて熟考し、ある結論に達したんです。

鈴木:ある結論とは?

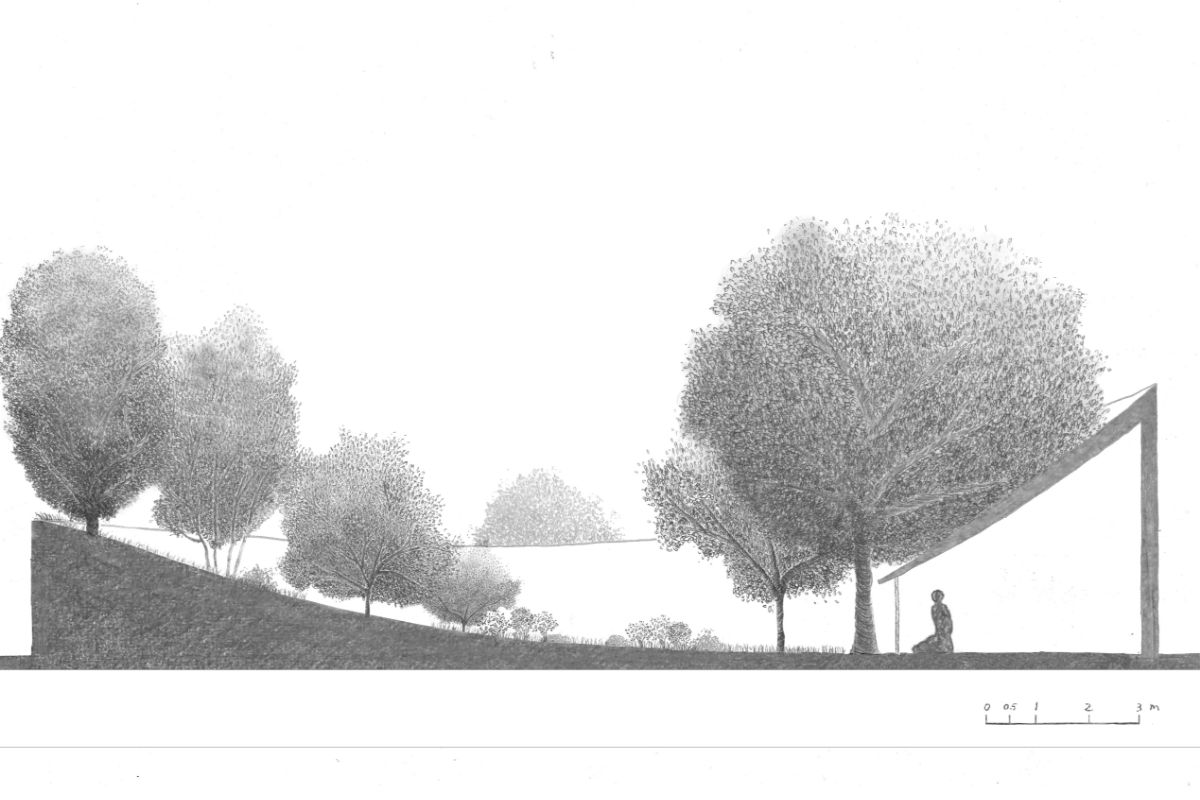

石上:それら2つの地で感じた古さの魅力は、僕のような建築家の手を離れ、関わっていない時間があったがゆえに生まれたものだなと。新築の建物はまるっきりの人工物。それが経年により傷や風化で変化し、やがて廃墟になって、自然の中のランドスケープへと戻っていく。

遠山:うむ、うむ。

石上:そういった過程を考えると、ノリのいう「古さ」とは、出来立ての人工物と廃墟で自然に戻っていく終末とのあいだ、ちょうど中間あたりにあるのではないかなと。建築家の手を離れ、自然に戻るまでの、その中間。秋田市に曳いていくつもりだった古民家を眺めながらそう思いついた瞬間、一気に施工過程から完成までをイメージすることができました。

遠山:クレムリン近くの科学技術博物館のように?掘ってみたら、すごかったみたいな感じとつながったということ?

石上:そうです。細かく設計されたものだけど、掘り起こすまでは分からない未知の躯体が現れてきた、あのモスクワの感じ。その感覚や、応用手法によって、人工と自然のあいだの「古さ」を手にすることができるとイメージしました。

鈴木:そして、宇部でもまず、穴を掘ったわけか。

石上:建築上のスタディをどれほど重ねて設計しても、固まる前のコンクリートをいったん埋めてしまう工法なら、きっと完全なるコントロールなど無理。だからこそ予定調和を前提とはしない、不確定要素を伴う設計が実現できるのではないかと考えました。

鈴木:モスクワの科学技術博物館の地下階に相当するものを、設計してまず埋めちゃおうという企みですね(笑)。

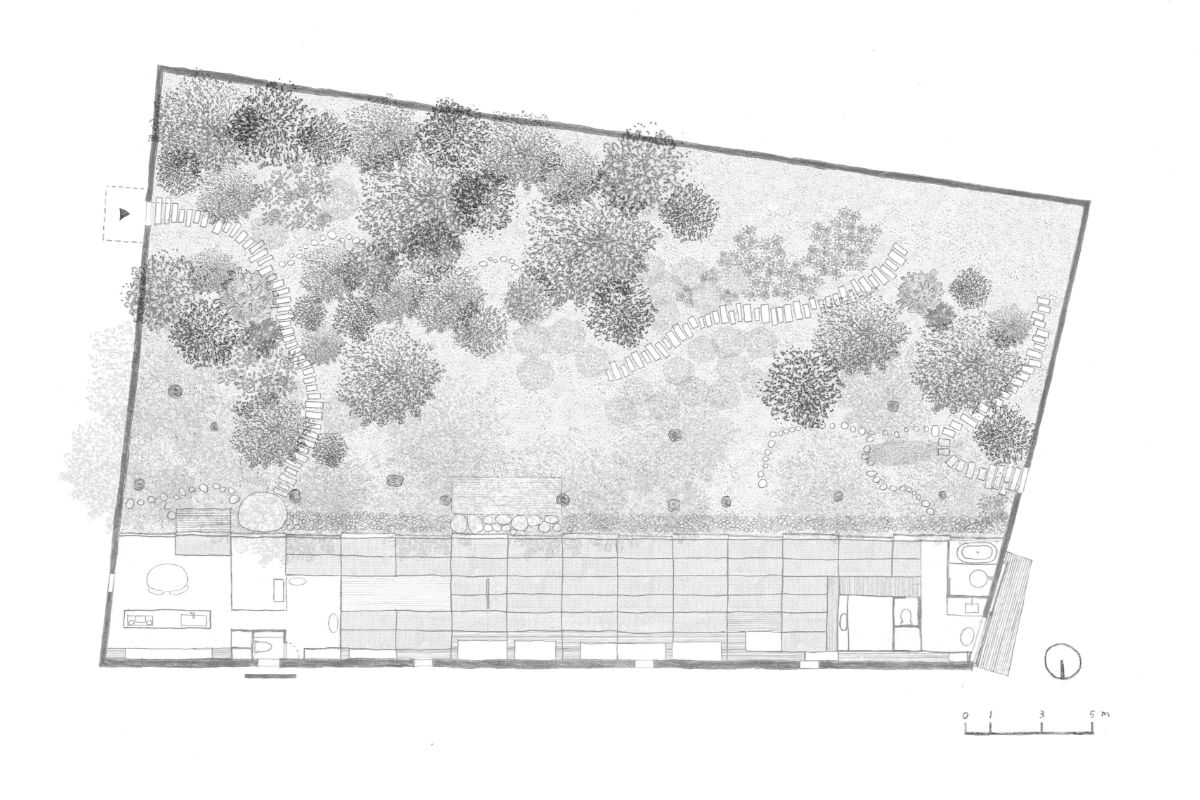

石上:そうですね(笑)。ここ宇部では、スタディを重ねたヴォリューム模型を3Dデータ化し、現場で測量機に入力して、同時にiPadで位置や形状を確認しながら数人の職人がさまざまな輪郭の深さ3メートルの穴をいくつも掘り、そこに鉄筋を入れて、コンクリートを流し込む。固まったら掘り起こす。ざっとそんなプロセスです。流し込んでおいたコンクリートは、列柱を成し、その先端部分をつなぎ合わせた面に格子状に鉄筋を敷いた部分がいわゆるベタ基礎、構造物の基礎部分となり、その上が今みなさんが立っている床面になっています。

遠山:ベタ基礎。この床のすぐ下にメッシュ状の鉄筋が入っているわけなんだ。

石上:その後、内部の設計を進めようと、設計図と実際に掘り上がった躯体を見比べると、こびりついた土などによる小さな差異が重なって、ぜんぜん予測していなかった新しい空間が生まれていました。そして、開口部のガラスや、水の配管、家具、調度の配置や大きさなども、掘られて現れた躯体に合わせて設計をするという通常とは真逆の工程で進めることになりました。

遠山:というと?

石上:たとえば壁面の色。もともとは、床や屋根と同様のグレーの空間になる予定でした。でも掘り返してみると、強い粘土質の土壌の色がコンクリートにしみ込んで、高圧洗浄などやってみてもぜんぜん黄土色が取れない。垂直に掘るためには具合がよかった強い粘土質が、予定外に色にも作用したわけです。

遠山:でも、それがよい結果になったというわけか。

石上:そうですね。初めばかりは「え⁈」と思ったけれど。全容が見えたところで、新築でありながら、経年変化や自然な汚れという「古さ」が狙いどおりに表れているなと。

鈴木:まさに完全なるコントロールを排したがゆえの成果ですね。

遠山:シェフはちょっと慌てたのでは(笑)。

石上:どうなんでしょうね。伝えていたイメージと確かに違うから、いろいろ思うところはあっただろうけど、結局すべての構想を受け入れてくれましたよ。

遠山:今となっては、この状態しかあり得なかった。そうとしか思えないもんね。

鈴木:メディアや多くの著名人、文化人の皆さんも絶賛を寄せ、国内外のグルマンたち垂涎の場所となっている。

――「石上純也は、建築デザインに対するユニークなアプローチで、今日の建築界において傑出した存在。彼は、その並外れたプロジェクトを通じて建築という伝統的な業界の境界を押し広げており、その姿勢は、フレデリック・キースラーの実験性や革新性とも強く類似している」これは、2024年1月、日本人では2人目のフレデリック・キースラー建築技術賞受賞に輝いた石上氏に審査員団から寄せられた賛辞である。そして、とりわけ審査員団が「最も感銘を受けた」と称えたのが、2018年に竣工したボタニカルガーデン「アートビオトープ那須水庭」(栃木県・那須)だった。 「先見性と詩的な選択肢を提示している」などと続く賛辞は、まるでうっとりとしたためられたラブレターのようだった。

那須のランドスケープに用いられたのは、大学の研究室を創出したデータ

遠山:石上純也という建築家を、あえてなにかキーワードで認識しようと思うと、どういうことになるんだろう。

石上:あまり自分の建築を、なにかのキーワードで括ってみようと思ったことはないけれど……。あえて言うなら「建築とランドスケープ、そして環境」でしょうか。これらはKAIT工房、KAIT広場を手がけた頃から、ずっと考え始めていたことですね。環境をどう建築に取り込んで、建築にどんなランドスケープを生み出せるか、そんなことをずっと考えてきた気がする。

遠山:なるほど。また、ランドスケープというキーワードで言えば「アートビオトープ那須」を思い浮かべる人も多いでしょうね。

石上:「アートビオトープ那須」は、かつて二期倶楽部(現・星野リゾート「リゾナーレ那須」)が所有していた田園であった牧草地に、まさにランドスケープを創出してほしいという依頼でした。

鈴木:那須の木々と、水の流れから成る幻想的な景色は、ファンも多い場所でした。

石上:那須の木々……。あれは、僕が設計して植えたものなんですよ。

遠山:え?森を設計したということ?

石上:もともと、あの土地はかつて田園で、計画が立ち上がった当時は牧草地。当初は、地面に植える大まかな植栽のプランをもらい、ゾーニングを旨とするスタディを試みました。でも、それだと建築家である僕にはなかなか難しかった。悩んでいると、隣地に宿泊棟を建てる計画が聞こえてきた。その隣地に生えている数百本の木を伐採するというんです。だから、その木々を譲り受け、移植することで、新しい森を擁するランドスケープを創出しようと決断しました。そうすることで、周辺にある広葉樹の森に、自然に溶け合っていくような風景が生まれるだろうと。

遠山:ひょっとすると、300本以上の木の配置を設計……。

石上:配置どころか、角度や木の種類まで、すべてデータにして。

鈴木:工事当日は、日本に数台しかない特別な重機を借りて、木が駄目にならないようにデータに従って一気に移植を行ったんですよね。

石上:じつは、そのデータはKAIT工房のソフトウェアのデータをベースにして、アレンジしてるんです。

鈴木:あ、そうなのか!

石上:木の移植が行えるとなってからは、すぐにKAIT工房の柱を設計したプログラムのことが浮かんで、スタディが一気にはかどりました。

遠山:そこはやっぱり、ランドスケープの仕事でも建築家のアプローチなんだ。

天才が心ひそかに描く夢は、地平線を内包する建築をつくること

鈴木:15年前くらいですかね、日本科学未来館の池辺 靖さんとしばらくいろいろと話し込んでいましたよね。

石上:そうでしたね。池辺先生は鈴木さんにご紹介いただいて。

鈴木:どこまでも高い建物をつくるとしたら……なんて会話を繰り広げていましたよね。

石上:あの頃は、垂直なことにものすごく興味があったんです。数十キロ横だと環境は変わらないけど、垂直だと宇宙に出られると。重力も、自転の影響の受け方も変わってくるだろうからって。

遠山:そうなると、建築はどうなるの?

石上:時間の流れ方まで変わってくるから、ざっくりいうと建物は渦巻き状になっていくんですよ。もっとも、あのころ話していたそのあたりの話は、あくまで趣味ですから、今の建築には生かされていません(笑)。

鈴木:そう言いながら、ごく最近、中国の山東省などで手がけている建築は、縦にも横にも相当なインパクトのあるものですよね。

石上:いずれも同じデベロッパーから発出しているプロジェクトなのですが、確かにそれぞれ、縦へ、横へ延びている建築ですね。

遠山:そして、どちらも確かに圧倒的なランドスケープを実現している。フレデリック・キースラー建築芸術賞の審査員団が寄せた「建築という分野に根本的な新しい視点を与えている」という見解がそのまま当てはまる。

石上:本当のこと言うと、いずれ建築の中に地平線を生み出せないかなと思っているんですよ。地平線ってどのくらい先にあるものかって、僕なりにいろいろ計算してみると、僕の身長でだいたい3、4キロ先なんですよ。

遠山:そんな手前なんだ。

石上: じつは、KAIT工房はその発想で、地球の湾曲を暗喩として入れてあって、学生たちが床に座ると、まるで地平線を見ているような風景が目の前に現れる。土木専門の人に聞いていると、橋なんかはやっぱり地球の湾曲を考えて設計するから、曲面なんだそうです。

鈴木:じゃあ全長5キロの建築とかつくったら、中に地平線ができるんじゃないかと。

石上:そう、そう。そういう感覚を取り入れると、建築もランドスケープ的な現象が建物内に出るんだろうと。山東省の水の美術館は全長1キロなので、まだ地平線は現れないんですけど。

鈴木:ちなみに、いちばん直近で手がけている案件はなんですか。

石上:実は祖母の家があった土地に、家族が暮らせる家を建てようとしています。僕が生まれてはじめて暮らした場所でもあります。

遠山:なるほど。そこには、どんなランドスケープを?

石上:もともと農家の集落があった300坪ほどの広々とした土地で、そこに細長い建物を計画しています。祖母の家は、広い畳敷きの座敷があって、長い距離を風が抜けて、夜には誰もいない真っ暗な広い空間があるイメージ。だから、屋根が最高部から高さ1.3メートルまで下っていくシルエットにして、その下に長さ30メートルくらいの窓を。だんだん先端が細くなっていく形で……。

鈴木:30メートルの窓は、すごい。

石上:畳敷の床は、地面を基準とした高さで延びていくので、座ると地面レベルで外の景色を感じて。立つと、自分の目線より低いところに光を感じる。そんな設計です。「maison owl」もそうですが、太陽の運行がもたらす陰影、自然な暗さというものも僕が大切に思っている建築の要素です。

遠山:わかる。前に来てもらった北軽井沢の「Tanikawa House」でも、自然な陰影や暗さが私にとっては得難い環境だと実感しています。

鈴木:石上さんにとっては、30メートルの長く低い窓がもたらす景色や光の見え方が、おばあちゃんの家で過ごした石上少年の記憶と繋がる原風景(ランドスケープ)なんだ。

石上:そうですね。また、那須の「ボタニカルガーデン アートビオトープ那須」で行ったような建築的なアプローチで、庭の方も作ってみたいと思っています。

鈴木:そっちの“House”もいずれお邪魔できれば、と思います。

遠山:そのときは、平田シェフも来てもらおうかな。

鈴木:それはまた、贅沢な(笑)。きょうは素敵な時間をありがとうございました。

石上:こちらこそ、ありがとうございました。ではノリの素敵なディナーを楽しむことにしましょうか。

House&Restaurant 「Maison Owl」

山口県宇部市(以下住所非公開)

※レストラン(メゾン・アウル)は当面の間、招待ゲストのみ予約可

▶︎https://maison-owl.com

profile

1974年、神奈川県生まれ。建築家。2000年、東京藝術大学大学院修士課程修了後、妹島和世建築設計事務所勤務を経て、2004年石上純也建築設計事務所設立。主な受賞に日本建築学会賞(作品)(2009)、ヴェネチアビエンナーレ国際建築展金獅子賞(2010)、2010毎日デザイン賞、BSI Swiss Architectural Award 2016、2024年1月に受賞したフレデリック・キースラー賞(日本人では伊東豊雄氏に次いで二人目の受賞)ほか。

profile

1962年東京生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年三菱商事株式会社初の社内ベンチャーとして株式会社スマイルズを設立。08年2月MBOにて同社の100%株式を取得。現在、Soup Stock Tokyoのほか、ネクタイブランドgiraffe、セレクトリサイクルショップPASS THE BATON等を展開。NYや東京・青山などで絵の個展を開催するなど、アーティストとしても活動するほか、スマイルズも作家として芸術祭に参加、瀬戸内国際芸術祭2016では「檸檬ホテル」を出品した。18年クリエイティブ集団「PARTY」とともにアートの新事業The Chain Museumを設立。19年には新たなコミュニティ「新種のimmigrations」を立ち上げ、ヒルサイドテラスに「代官山のスタジオ」を設けた。

▶︎http://www.smiles.co.jp/

▶︎https://t-c-m.art/

profile

1958年生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。82年、マガジンハウス入社。ポパイ、アンアン、リラックス編集部などを経て、ブルータス副編集長を約10年間務めた。担当した特集に「奈良美智、村上隆は世界言語だ!」「杉本博司を知っていますか?」「若冲を見たか?」「国宝って何?」「緊急特集 井上雄彦」など。現在は雑誌、書籍、ウェブへの美術関連記事の執筆や編集、展覧会の企画や広報を手がけている。美術を軸にした企業戦略のコンサルティングなども。共編著に『村上隆のスーパーフラット・コレクション』『光琳ART 光琳と現代美術』『チームラボって、何者?』など。明治学院大学、愛知県立芸術大学非常勤講師。

▶︎https://twitter.com/fukuhen