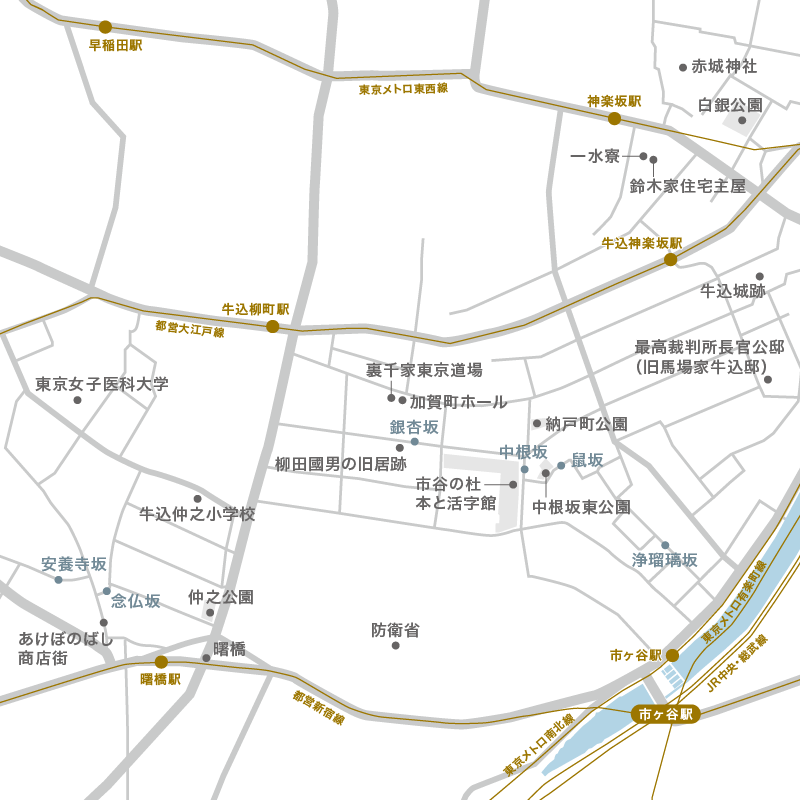

谷地を走る靖国通りから、高台へ向かう

坂のある邸宅街として知られる市ヶ谷エリア。明治時代までは「市谷」、以降は「市ヶ谷」と表記されるようになった。ここは、台地が連なる地形が特徴だ。今回は、その“登山口”といえる曙橋から歩き始めることにした。1980(昭和55)年に開業した曙橋駅の階段を上がると、谷地を縫うように走る靖国通りに出る。JR市ヶ谷駅方向には外苑東通りが頭上に通り、新宿方面を見れば、坂道が交差する道路が入り組んでいる。曙橋は、まさにこのエリアの“谷”であることを感じられる。

曙橋駅から、「本村台地」や「牛込台地」方面へと“登って”いくと、緑が多いことに気がつく。谷から見上げるように坂道を歩くあいだ、常に木々の緑が視界に入り、自然の存在を身近に感じる。そのまま市谷仲之町方面へと向かう。

このエリアの江戸時代の古地図と、現代の地図を重ねてみると、多くの直線道路が一致しているのがわかる。およそ400年以上にわたって区画が受け継がれてきたという事実も興味深い。

「市谷仲之町」という地名には、尾張徳川家の上屋敷と、河田町にあった同藩の屋敷の中間、つまり“仲”に位置していたことから「仲ノ町」と呼ばれた、という説がある。

西側には学校敷地と低層の邸宅マンションが連なり、そこを守るように、東側には高層建築物がそびえる。こうした景観の対比と連続性もまた、このエリアの魅力といえるだろう。

端正な景観の邸宅街・市谷加賀町

外苑東通りを渡り、市谷薬王寺町から市谷加賀町方面へと向かう。ここは道路拡張や区画整理が進行中で、訪れるたびに少しずつ街の印象が変わる。ただし、緑が多い邸宅街というこのエリアの基本的なたたずまいは変わらない。

この地区には、茶道裏千家の関東における拠点「裏千家東京道場」、コンサートホール「加賀町ホール」、大妻女子大学の学生寮、明治から昭和にかけて活躍した民俗学者・柳田國男(1875-1962)の旧居跡などがある。

街全体に流れる文化の薫りに誘われて歩いていくと、日本の活版印刷の歴史を伝える文化施設「市谷の杜 本と活字館」があった。2020年に開館したこの施設は、1876(明治9)年創業の大日本印刷の市谷工場を復元したものだ。1926(大正15)年の竣工当時から「時計台」という愛称で親しまれてきた。ここには、日本の書籍や雑誌を数多く作っていた土地の記憶が残っている。

市ヶ谷エリアを見下ろす、浄瑠璃坂の邸宅マンション

高台に差し掛かり周囲を見渡すと、さらに上り坂が続いているのがこのエリアの特徴だ。「銀杏坂」「中根坂」「鼠坂」などの坂を上り、立ち止まりつつ地図を確認すると、納戸町、細工町、払方町、二十騎町(にじゅっきまち)などの独特な町名が目に入る。地名の由来を調べながら上っていく。

これらの町名の歴史は江戸時代に遡る。この一帯はかつて武家地として使われており、居住していた武士たちの役職にちなんで名付けられたという。例えば、納戸町の「納戸」は献上品の管理をした職、細工町の「細工」は江戸城内の道具の修理・製作をしていた職に由来する。また、市谷薬王寺町や若宮町のように、寺社の名前から受け継がれている地名もある。

なかでも整然とした街並みが特徴的な二十騎町は、「先手与力(さきてよりき)」の屋敷地だった。10人1組の集団で動く先手与力が2組、計20人住んでいたことが由来だという。こうした江戸期に由来する町名が、新宿区内には多く残されている。

地図を眺めながら歩いていると、かつての武家地、寺社地、門前町、町民が住むエリアなど、江戸から始まった東京の表情が鮮やかに浮かんでくる。この歴史の重なりを実感できることも、市ヶ谷に住む醍醐味だと感じる。

ちなみに「市谷」を冠する町名は、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷左内町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷台町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町と14もあった。

そんなことを考えているうちに、「浄瑠璃坂」に到着。高台から外堀通りへと向かう下り坂の両側には、中層の邸宅マンションが個人宅と調和し、街全体が穏やかな表情を見せる。この通りが市ヶ谷エリア屈指の邸宅地だということをうかがわせている。

重要文化財がある住宅街を抜け、神楽坂へ

「浄瑠璃坂」を過ぎ、かつて花街として栄えた神楽坂へと向かう。賑わいがあるが、街全体に“織り目正しさ”ともいえる雰囲気が流れている。その理由を考えつつ地図を見ると「牛込城跡」とあった。調べると戦国時代に牛込氏の城館があったという。牛込氏は市ヶ谷界隈から日比谷あたりまで領有していた武将で、北条氏が滅亡した後は徳川氏に従い幕臣となる。牛込城にまつわる詳しい資料はほとんど現存せず不明だが、武将にもゆかりがあることは興味深い。

由緒ある邸宅が残る若宮町のなかでも白眉は、重要文化財「旧馬場家牛込邸」だ。1928(昭和3)年に完成したこの建物は、1947(昭和22)年から、「最高裁判所長官公邸」として今日まで使われている。この建物は、以前は富山県の廻船問屋・馬場家の東京拠点だった。

希少な大規模和風建築であり、遠目から見ても上質な素材を使い、壁面や庇などに精緻な細工がされている。資料を見ると、南に設けた庭園に面して和洋の客間や居間が雁行形に連なる美しい構成であることがわかる。まさに庭屋一如の手本のようである。

この建物を手がけた大工の技術はどれほどのものだったのか思いをはせたとき、神楽坂裏の横寺町にある大工寮「一水寮」(1951〈昭和26〉年頃建築/登録有形文化財)のことを思い出した。職人たちが寝泊まりしながら技を磨いたという大工文化の記憶を今に伝えている。そのすぐ近くには、昭和初期に建てられた「鈴木家住宅主屋」(登録有形文化財)や「高橋建築事務所社屋」(登録有形文化財)も点在する。この「旧馬場家牛込邸」付近の外堀を望む高台はいま、市ヶ谷エリア屈指の邸宅地となっている。いずれの建物からも、この高台に暮らしてきた人々の、裕福な暮らしぶりをうかがうことができる。

ここから街の中心に向かおうと、若宮町の静かな邸宅街から、神楽坂に向かって坂を下りていく。次第に個人が営むギャラリーやレストランが増えていき、喧騒へと誘われるようなグラデーションが心地いい。

賑わいと穏やかさが共存するこの街の雰囲気には、赤城神社をはじめ、筑土八幡神社や横寺町の寺社群といった存在が、歴史の趣と落ち着きを与えているのを感じる。

子どもたちの声が聞こえる方向へ導かれるように歩いていくと、近隣で最も広い「白銀公園」にたどり着いた。この公園は、1943(昭和18)年に東京市立公園として開園して以来、地域に親しまれてきた場所だ。

明治時代の地図をひもとくと、この場所には「渡部邸」と記されている。さらに調べてみると、それは江戸から明治にかけて教育者・実業家・政治家として活躍した渡部 温(1837–1898)の邸宅跡であることがわかった。

さらに坂を上ると、1300年から歴史を紡いでいる「赤城神社」に到着した。周辺に門前町の気配と華やぎがある。ここから神田川方向を見ると、「赤城坂」や「相生坂」ほか切り立ったような坂が無数にある。ここは牛込台地の頂なのだ。

曙橋から坂を上り、高台が続く市ヶ谷エリアを抜け、さらに坂を上って赤城神社へと向かう。その道すがらには、江戸から令和へと続く時間の堆積を物語る地名や建物が、いまもなお点在している。それらの記憶のかけらは、急速な都市開発の波にのまれ、やがて過去のものとなってしまうかもしれない——そんな焦りを感じながらも、重層的な歴史の手触りを味わえることが、市ヶ谷という街を歩く醍醐味なのかもしれない。

(参考)

新宿区

▶︎https://www.city.shinjuku.lg.jp/

新宿区景観まちづくり計画・新宿区景観形成ガイドライン(令和5年3月改定版)[デジタルブック形式]

▶︎https://www.city.shinjuku.lg.jp/shinjuku_keikanguidline/index.html#page=1

あけぼのばし商店街

▶︎https://akebonobashi.info/

防衛省

▶︎https://www.mod.go.jp/

裏千家東京道場

▶︎https://www.urasenke.or.jp/textc/kon/tokyo.html

新宿区立新宿歴史博物館

▶︎https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

大日本印刷「沿革」

▶︎https://www.dnp.co.jp/corporate/history/index.html

新潮社「今月の編集長だより」2005/12

▶︎https://www.shinchosha.co.jp/shinsho/henshucho/2005/20051209.html

市谷の杜 本と活字館

▶︎https://ichigaya-letterpress.jp/index.html

新宿区町名誌(東京都新宿区教育委員会編)

東京都公文書館「江戸東京の町名(新宿・旧牛込区)-牛込神楽坂駅「箪笥町」の由来から」

▶︎https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/01soumu-archives/07edo_tokyo/0711town_name

温故知しん!じゅく散歩

▶︎https://bunkakanko-annai.city.shinjuku.lg.jp/shosai3/?id=A100

文化遺産オンライン

▶︎https://bunka.nii.ac.jp/

赤城神社

▶︎https://www.akagi-jinja.jp/